LE BUFALE STRALUNATE DI PIOVENE

Piovene batteva palmo a palmo lo Stivale per conto della Rai quando, giunto nelle campagne di Paestum, prendeva per la prima volta contatto con quello “strano e primitivo animale, dagli occhi spiritati”

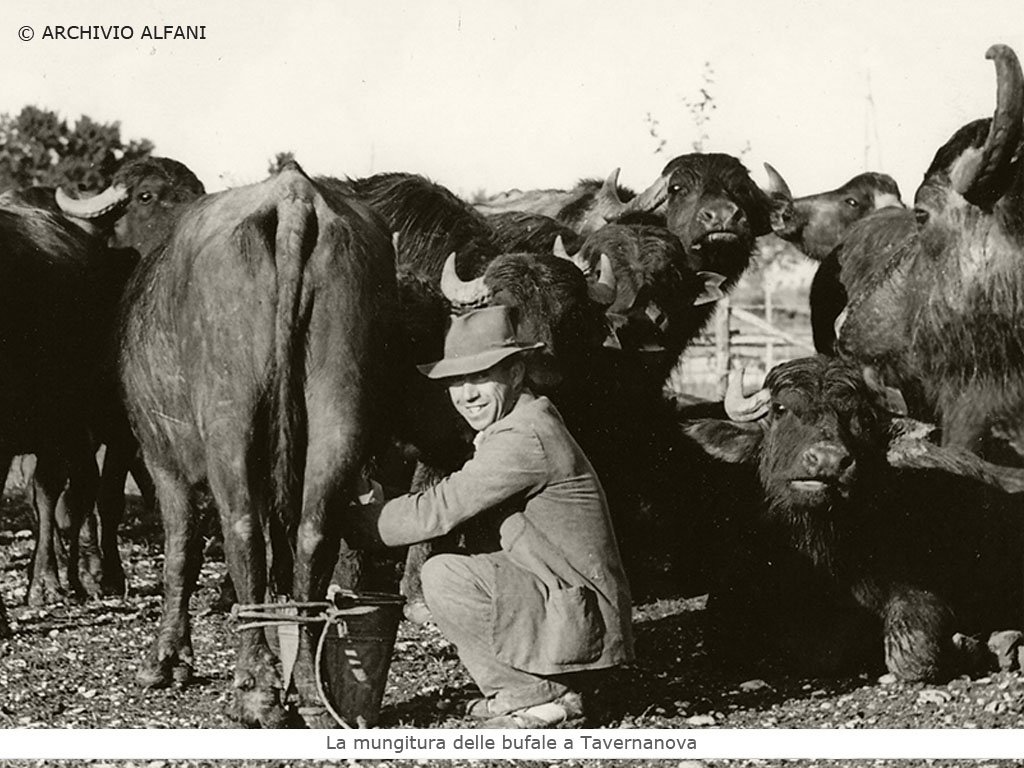

e con il delicato rito della mungitura: “La bufala si incontra in tutta la Campania; nella zona di Paestum gli allevamenti sono fitti, ed il caso ha voluto ch’io la conoscessi qui. Vi è certo una specie di affinità poetica tra quel grande animale nero e le antiche rovine. Armato di un bastoncino dalla punta di ferro, il massaio, che regola la vita delle mandrie, mi ha condotto dentro il recinto; le bufale facevano davanti a noi quasi un muro compatto, fissandoci a muso basso con espressione stralunata; se non fosse stata la fiducia nei poteri magici del bastoncello del massaio, avrei apprezzato meno la poesia della visita. Quell’animale primitivo è però strano e intelligente. Rifiuta di lasciarsi mungere se non ha il proprio piccolo attaccato a un capezzolo; soltanto allora, per nutrirlo, rilascia il suo prezioso latte, che altrimenti può trattenere. E infatti, ad ogni mungitura, il piccolo è presentato alla madre; questa cerimonia però richiede una specie di rito.

Al momento del parto, l’unico uomo che la bufala riconosce, il massaio, le grida il suo nome all’orecchio. Il nome non consiste in una parola, bensì in una frase cantata.

La bufala non la scorda più; diviene per sempre il suo nome, e insieme l’appello del figlio che chiede d’essere allattato. Anche tra duecento bufale, ognuna nel branco conosce la frase modulata che la distingue”. A questo punto il lettore perdonerà una divagazione personale a chi scrive, che coltiva il vezzo di considerarsi un intenditore della materia… in fondo può vantare un consumo familiare vecchio di alcune generazioni, una sorta di Dna latticino. La famiglia di mia nonna materna, infatti, gli Alfani, nelle sue vaste proprietà, con diverse fattorie attive nella piana del Sele (tutte sulla sponda destra del fiume) tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento allevava circa 8000 bufale (e altrettanti cavalli). Furono tra i primi nel Salernitano, gli Alfani, a produrre in maniera “sistematica” mozzarella di bufala. Era una produzione destinata piuttosto all’uso familiare, per la gioia propria, dei tanti amici e clienti (nel senso latino del termine), dei contadini ecc. Le mozzarelle, infatti, per la loro deperibilità e le caratteristiche di assoluta freschezza che devono avere al momento di essere consumate, mal si prestavano ad un esteso commercio. Che la diffusione della mozzarella fosse limitatissima è provato, peraltro, dalla sua totale assenza nelle figurazioni del Presepe napoletano, dove invece fanno bella mostra di sé provole e caciocavalli appesi alla porta delle case o sulle botteghe dei salumieri.

Alimento di lusso, dunque, la mozzarella… tanto che, in epoca borbonica, la sua produzione e la commercializzazione avvenivano addirittura nella Tenuta reale di Carditello.

Da qui ogni giorno venivano inviati latticini freschi per la tavola del re, e il resto della produzione era venduta ai privati, costituendo una delle voci più cospicue delle rendite reali. Siamo verso la fine del Settecento e l’affermarsi del consumo dei latticini di bufala va certamente collegato con l’attività della Tenuta reale, dove venivano anche apportate migliorie agli allevamenti e alla razza mediante incroci indovinati. Re Ferdinando, infatti, se da un lato lasciò assai a desiderare quanto a doti politiche, non era per nulla scarso sul versante del bel vivere. Trascurava, insomma, volentieri i problemi pratici del suo regno ma sapeva come godersi la vita. Era anche buongustaio e i suoi latticini amava consumarli freschi, così come arrivavano sulla sua tavola. E faceva bene. È solo un parere personale ma nessuno mi toglierà mai dalla testa la convinzione che utilizzare la mozzarella di bufala in qualsivoglia preparazione di cucina sia uno spreco: se cucinata, infatti, perde quasi del tutto il suo sapore e quella consistenza inconfondibili… meglio allora usare una qualsiasi mozzarella di latte vaccino. Come si conviene a una regina della tavola meridionale, la mozzarella di bufala va consumata fresca – alcuni, tra cui il sottoscritto, la preferiscono del giorno prima – e gustata da sola.

La sua pasta inconfondibile, la forma e la consistenza non hanno riscontro in nessuno dei prodotti simili.

Perché – per dirla con Maria Rivieccio Zaniboni (Cucina e vini di Napoli e della Campania – Mursia 1975) – non solo occorre che le bufale pascolino nelle piane di Aversa e di Paestum, ma occorre che pascolino di notte quando la luna batte e illumina d’argento le pianure e gli acquitrini. È questa luna, ci ha raccontato un amico, che ne arricchisce e ne impoverisce il latte per cui, a detta degli esperti, un legame arcano passa tra il sapore della mozzarella e le fasi lunari così come altri orfici legami restano intrecciati con il colore dell’erba dei pascoli o addirittura con i venti che corrono sul litorale sul quale sciaborda quel mare su cui veleggiarono un giorno lontano Ulisse ed Enea”. È un mondo, quello descritto dalla Rivieccio Zaniboni, che purtroppo è finito per sempre, sepolto dai moderni metodi di allevamento che ospitano gli animali in stalle attrezzate e a cicli di produzione programmati che hanno tolto le bestie dagli acquitrini primordiali.

Le bufale che ancora si vedono oggi percorrendo le vie della Piana

del Sele spesso sono messe lì per bellezza, magari come semplice richiamo per un caseificio che ha il proprio punto vendita

lungo la strada.

Già dal 1993 il “Consorzio formaggio tipico mozzarella di bufala” ha ottenuto la doc (sicché può fregiarsi di questo nome solo la mozzarella prodotta al 100% con latte bufalino, confezionata in sacchetti adeguati recanti l’apposito contrassegno) ma, come avviene anche per altri prodotti, non è tutto; come le mozzarelle di bufala non sono tutte uguali. Non basta fermare la macchina ad Aversa o Battipaglia, entrare dal primo rivenditore che capita ed essere sicuri di portare a casa una buona mozzarella. Ve ne sono anche di pessime. Se il caseificio non ha un buon “casaro”, personaggio strategico che racchiude in sé esperienza, competenza e tecnica, non produrrà mai una buona mozzarella. E il “napoletano”, che tra i suoi oggetti di culto, cui non può o non vuole rinunciare (la pizza, i maccheroni, il sole, il mare, San Gennaro…), ha anche la mozzarella, sarà in grado di riconoscere al primo boccone se è buona, in barba a qualsiasi normativa.

Il nome delle bufale

Secondo Achille Bruni (Dell’Agricoltura e Pastorizia del Regno di Napoli, 1845) «la bufola figlia una volta l’anno, porta 10 mesi circa, ed ha moltissimo amore per la sua prole. È chiamata con nome e con una certa cantilena, e così essa si muove dal luogo ove pascola, e si avvicina alla persona per farsi mungere». È tutto vero: ama i suoi piccoli e risponde al richiamo. I nomi, quasi delle frasi, devono essere cantati: «È una cantilena orientale – dice Piovene – certo d’origine remota, simile a quella del muezzin dal minareto, e che il massaio invece modula all’alba davanti al branco. Successivamente le bufale escono dalla mandria e si consegnano docili ai mungitori; senza la frase magica non uscirebbero, e si ribellerebbero al tentativo di mungerle con tutta la loro furia selvaggia». Ogni annutolo, dunque, appena il massaro intonava il suo nome – diverso nelle parole e nel ritmo dagli altri – rispondeva al proprio e accorreva, seguito dalla madre che, anch’essa rispondendo al richiamo, lo raggiungeva lasciando il gruppo.

Potevano essere centinaia, le bufale, ognuna aveva il suo versetto inventato apposta per lei dal massaro.

Traducendo i nomi citati in italiano da Piovene, questi “in lingua” suonerebbero più o meno così: Chesta se ‘ntrica ‘ e tutto (s’impiccia su di tutto); Tu nun si’ mai cuntenta (non sei mai contenta); ‘A canzona è bella ‘a ssentì (la canzone è bella da sentire); Me piace pecché è bell’ e giovane (mi piace perché è bella e giovane); ‘Onna Rosa cumanna a tutt’ quante (Donna Rosa comanda tutte); Tu me fai ‘a presumente (Tu mi fai la presuntuosa); I’ song’ bella o’ veramente (sono veramente bella).

Anche il poeta Rocco Scotellaro in ‘Contadini del Sud’ ci riferisce di alcuni di quei nomi magici: «Ogni bufala ha un nome che è un versetto e i nomi di una mandria di bufale sono un poema! ‘Nu turzu… ‘nu turzo t’è lassato ‘n canna (il nocciolo… ti è rimasto in gola); ‘A malatia… tiene sempre ‘sta malatia (la malattia… hai sempre la stessa malattia); ‘E cane… pure ‘e cane stanne amare (anche i cani sono tristi); ‘A cuccagna… sta cuccagna pure fernisce (la cuccagna… anche questa cuccagna finisce); A lu fine… a lu fine se sente l’addore (dal friggere… dal friggere si sente l’odore)». E mia nonna Angelica ce ne ha tramandato alcuni creati dai suoi massari, tra cui ricordo: Vac’ a Ievol’ a fa’ ammore (Ievol’ sta per Eboli), Tavernanova alloggia a tutti (a Tavernanova sorgeva la maggiore tra le aziende agricole di famiglia), ‘O signurino ‘nsisto, dove per signorino prepotente si intendeva Mariantonio, il primogenito della famiglia… Si, perché alcuni nomi potevano essere anche un pretesto, un mezzo indiretto usato dal massaro per dire la sua al padrone, perfino per insultarlo, giacché tra massaro e bufala il padrone non si poteva intromettere.

La parola mozzarella

Già alla fine del Seicento Antonio Latini, nella “Breve descrizione del Regno di Napoli in ordine alle cose commestibili”, indicava Acerra come luogo principe per la produzione di provole; e, poco più di un secolo dopo, lo confermava Vincenzo Corrado che nelle “Produzioni del Regno di Napoli” inserisce questi latticini tra i prodotti tipici della città che aveva dato i natali a Pulcinella: “Si fa grande industria e commercio di provole, di mozzarelle, di burrielli, e di altri freschi latticini, giacché vi sono procovj di vacche e di bufale. Parimenti – egli prosegue – per la città di Aversa…”.

Ma la prima citazione sicura del termine mozzarella, diminutivo

di mozza, risale alla seconda metà del XV secolo quando Pietro Mattioli (“I discorsi”), parlando di latte, citava “quello di bufala di cui si fanno quelle palle legate con giunchi che chiamiamo mozze

e a Roma provature”.

Mozzarella, provatura, provola… negli antichi ricettari si parla in genere di provatura, termine usato un tempo nelle zone del Lazio meridionale, tuttora zona di bufali, per indicare i formaggi freschi bufalini lavorati come la mozzarella; provola invece era il nome usato in Campania, sostituito poi con la parola mozza e con il diminutivo mozzarella, dal verbo mozzare, chiara allusione ad uno dei momenti significativi della lavorazione. Con l’andar del tempo provatura è finito nel dimenticatoio come termine arcaico, usato solo in qualche ricetta della tradizione romana (crostini di provatura), e provola invece è rimasto ad indicare il formaggio bufalino o vaccino affumicato, un espediente, questo, usato per una migliore conservazione e un più facile trasporto e commercio. Sulla storia delle bufale e della loro presenza in Italia esistono pareri quanto mai controversi. Alcuni, basandosi su un brano di Plinio, affermano che i bufali sarebbero stati presenti già in epoca Romana. C’è poi l’affermazione di Paolo Diacono nella sua Historia Longobardorum, secondo la quale i bufali sarebbero arrivati in Italia al seguito di Agilulfo, re dei Longobardi intorno al 596 d.C.

Nell’Ottocento, altri autori ipotizzarono che essi fossero stati introdotti

in Sicilia dagli Arabi e, successivamente, per opera dei Normanni, dall’isola importati nelle regioni meridionali.

Nessuna delle ipotesi può vantare prove inconfutabili, nessuna storia è più vera dell’altra, anzi, è probabile che tutte abbiano un fondo di verità e che le bufale d’oggi siano un misto di tutte le razze del passato. Per la storia della nostra gastronomia la cosa è irrilevante poiché le prime testimonianze di formaggio bufalino si hanno solo molti secoli dopo. Una cosa è certa, però, due sono le localizzazioni originarie (solo in seguito si aggiungeranno il Foggiano e la provincia di Latina): una nei territori di Acerra e Capua, l’altra nella piana del Sele, dove la presenza di questi animali è abbondantemente testimoniata. Tra l’altro il bufalo, sconosciuto nel resto d’Europa, suscitava la curiosità di quei viaggiatori stranieri del Settecento così ardimentosi da spingersi fin qui. Essi, tornati in patria, raccoglievano le loro esperienze nei famosi diari di viaggio, in cui non di rado si parlava dei bufali. Così J. W. Goethe: “… attraversando canali e ruscelli e incontrando bufali dall’aspetto di ippopotami e dagli occhi iniettati di sangue…”; e così C. V. De Salis Marschlins: “… razza di bestiame alla quale si porta da alcun tempo molta attenzione… le mandrie più numerose si ritrovano sulle rive del Garigliano e nelle pianure a settentrione della Terra di Lavoro…”.

e il suo Viaggio in Italia (1957), libro del quale l’anno appena trascorso ha festeggiato il sessantesimo compleanno, come del suo autore i 110 anni dalla nascita. Fu, quello dello scrittore vicentino, un lavoro speciale, un affresco straordinario del nostro Paese che Eugenio Montale, nel recensirlo, non esitò a definire “un viaggio di ricognizione di una completezza senza precedenti”. A mezzo secolo dalla sua pubblicazione, non è ancora apparso un altro libro di viaggio capace di penetrare così a fondo nella realtà del paese, tanto da poter essere letto con piacere e profitto anche in funzione dell’Italia di oggi.