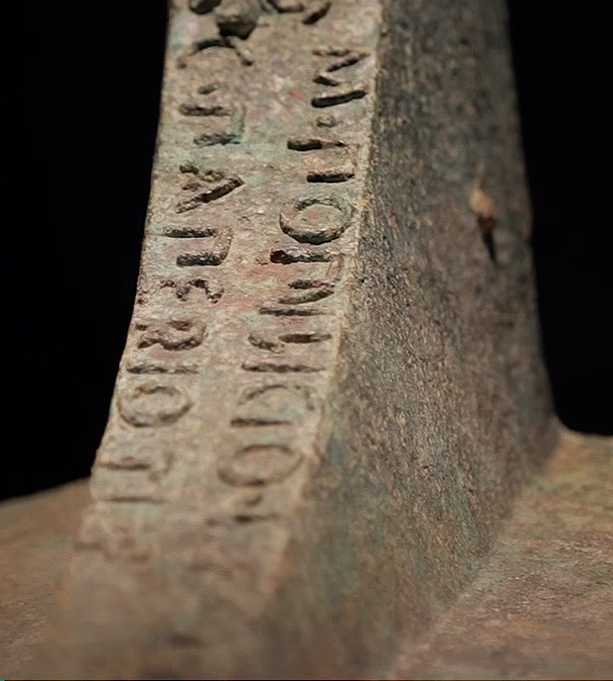

E proprio dei rostri, sia romani che cartaginesi, sono stati ritrovati a nord-ovest di Levanzo, nelle isole Egadi, tra il 2005 e il 2015. Un successo archeologico della Soprintendenza del Mare di Sebastiano Tusa, che ha permesso di localizzare l’esatta posizione della battaglia finale della Prima guerra punica, conflitto di fondamentale importanza per i destini di Roma e della Sicilia.

Con la battaglia delle Egadi, avvenuta il 10 marzo del 241 a.C., iniziava infatti l’inarrestabile ascesa che avrebbe portato Roma a diventare potenza egemone

nel Mediterraneo: lo storico Polibio ci ricorda come il sentimento che muoveva

la società romana fosse la “brama di dominio universale”,

su ogni persona e su ogni territorio.

Lo scontro finale, come rilevato, avvenne a nord-ovest di Levanzo. Roma stravinse, mentre i Cartaginesi subirono una disfatta di navi e di uomini. Le prime erano appesantite dai carichi ed i secondi inadeguati nel combattimento ravvicinato, oltre che inferiori nell’esperienza e nella capacità strategica in battaglia. Alla fine di quella memorabile giornata, i Romani avevano affondato cinquanta navi, catturandone altre settanta complete di equipaggio.

Con la resa dei Cartaginesi, la Sicilia occidentale e gran parte di quella centrale divenivano province romane: restava invece indipendente Siracusa,

ma sotto protettorato romano, con un territorio che comprendeva

buona parte della zona orientale. Gaio Lutazio Catulo, console

e comandante navale romano,

«pose fine alla contesa, dopo che furono redatti i seguenti patti: “Ci sia amicizia fra Cartaginesi e Romani a queste condizioni, se anche il popolo dei Romani dà il suo consenso. I Cartaginesi si ritirino da tutta la Sicilia e non facciano la guerra a Gerone né impugnino le armi contro i Siracusani né contro gli alleati dei Siracusani. I Cartaginesi restituiscano ai Romani senza riscatto i prigionieri. I Cartaginesi versino ai Romani in vent’anni duemiladuecento talenti euboici d’argento”». (Polibio, Storie, I, 61, 4)

Mentre una buona parte dell’isola si dedicava quindi alla ricostruzione delle città devastate dalla guerra

il regno indipendente di Siracusa, sotto Gerone II, aveva firmato con Roma

un trattato che garantiva al regno pace ed indipendenza per un lungo periodo.

In realtà, la stessa Siracusa, dopo la morte di Gerone, cadde sotto i Romani nel 211. a.C., al culmine della Seconda guerra punica, divenendo poi la sede amministrativa principale della provincia.

Della guerra cadde vittima anche il grande matematico Archimede, come ci racconta Livio:

«Manifestandosi molti casi di furore e molti casi di ripugnante cupidigia, si tramanda che un soldato abbia ucciso Archimede, mentre in mezzo a quella grande confusione, era intento a tracciare nella polvere alcune figure geometriche […]». (Livio, Storia di Roma, XXV, 31.9.)

Marcello fu desolato per l’uccisione del matematico, fece costruire una tomba in suo onore e pose i suoi congiunti sotto protezione. La sua uccisione fu un incidente dovuto ad un maldestro legionario romano e Plutarco ci riferisce che proprio Marcello deplorò l’assassino: «Distolse lo sguardo dall’uccisore di Archimede come da un sacrilego». Se l’assedio era durato ben due anni, dal 214 al 212 a.C., fu proprio per

il genio eccezionale di Archimede, ideatore e costruttore di avveniristiche macchine da guerra: enormi catapulte, artigli giganteschi e micidiali specchi ustori,

di cui oggi ancora sappiamo poco.

È rimasta celebre nei secoli l’esclamazione “èureka” (εὕρηκα – ho trovato) attribuita al matematico dopo la scoperta (Plutarco racconta che avvenne mentre si immergeva in una vasca alle terme) del principio che porta il suo nome: “Ogni corpo immerso parzialmente o completamente in un fluido riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, uguale per intensità al peso del fluido spostato”. Quando Marcello espugnò Siracusa dopo la lunga resistenza della città, nel 212 a.C., il console romano scoprì un vero patrimonio di splendori artistici, tra cui il famoso planetario di Archimede (di cui in seguito si persero le tracce), che portò in trionfo a Roma, facendo conoscere ai romani meravigliosi esemplari d’arte greca.

A Siracusa vennero quindi edificate opere di notevole importanza, come l’Anfiteatro romano per le lotte dei gladiatori ed i giochi d’acqua, il Ginnasio romano e l’intricata rete di catacombe (la più estesa dopo quella di Roma) ed altri monumenti.

Importantissima per la Sicilia, come per le altre parti dell’Impero, fu l’età di Augusto,

il primo imperatore romano: la romanizzazione culturale della Sicilia

cominciava in maniera metodica.

Il sistema di governo romano sottopose la maggior parte delle città siciliane a pesanti tributi, con la “decima” dei raccolti di grano e di orzo. Per l’abbondante produzione, la Sicilia venne definita da Catone il Censore “il granaio della repubblica”. L’isola si trasformò in un enorme campo coltivato con viti, ulivi, orzo e soprattutto frumento per il mercato esterno. Il grano era sicuramente la materia prima più importante per la capitale dell’impero, che ogni anno ne importava dalla Sicilia più di 3 milioni di quintali da destinare ai suoi cittadini.

Dopo la morte di Augusto la decima fu abolita ed il sistema tributario radicalmente riformato. D’altra parte, l’annessione dell’Egitto forniva una nuova fonte di approvvigionamento di grano e quello siciliano non era più indispensabile.

La civiltà romana, diversamente da quella greca, non ebbe invece un peso incisivo nella cultura siciliana e non riuscì (né tentò) di sconfiggere la “grecità” dei siciliani. Nonostante ciò, importanti testimonianze del dominio romano restano

le costruzioni architettoniche: teatri, ginnasi, terme, anfiteatri

ed opere idrauliche, il tutto soprattutto nella Sicilia orientale

e nella punta occidentale.

A partire dalla fine del III secolo sembra diffondersi l’uso delle statue marmoree, specialmente nei santuari e negli altri edifici pubblici. Al periodo tardo-repubblicano appartengono poi esempi di mosaici e pitture parietali. L’esemplare più notevole è stato scoperto a Palermo: un emblema con “caccia al leone”, appartenente ad una casa ellenistica, di cui si presuppone però l’intervento di maestranze dall’Oriente ellenistico. Importante in questo periodo è anche la produzione di ceramiche, in particolar modo in due città, Siracusa ed Agrigento

I primi secoli dell’Impero rappresentarono, invece, il periodo meno luminoso

per la civiltà urbana della Sicilia,

con la sparizione in quegli anni di numerosi centri abitati. La marginalità culturale dell’isola si accentuò nel I e soprattutto nel II secolo d.C., evidenziata dall’assenza di ville e di monumenti funerari di alto livello, chiaro indizio dell’assenza di “classi medie” municipali e della predominanza assoluta del latifondo.

Nella fase tardoantica si ebbe, invece, un’inversione di tendenza

rispetto al periodo precedente, con il ripopolamento delle campagne e dei vecchi centri abbandonati. Primo indizio fu l’apparizione di ville di lusso, anche in zone che fino ad allora erano riservate alla sola produzione agricola.

L’eccellenza è rappresentata dalla Villa del Casale di Piazza Armerina

(dal 1997 Patrimonio Unesco), dove si trova uno degli esempi più belli

di architettura residenziale romana.

La villa si sviluppa in 60 ambienti, dei quali 42 pavimentati con mosaici policromi, un unicum per contenuto e rarissimi per lo stato di conservazione. È senz’altro il più importante complesso di mosaici finora trovato in una singola abitazione: nel vestibolo vi sono animali incorniciati da corone d’alloro, nella palestra le corse del circo Massimo, poi la sala del ratto delle Sabine, il corridoio della Grande Caccia, le scene allegoriche di Eracle e la distruzione dei Ciclopi, la raffigurazione dell’Oriente, la lotta tra Eros e Pan. E anche una curiosità, ormai famosa: in un ambiente interno un mosaico raffigura dieci fanciulle impegnate in esercizi atletici, che indossano come costume un “bikini”, molti secoli prima che, in epoca contemporanea, fosse… reinventato!

Tutti questi soggetti sembrano voluti non tanto per darne un’interpretazione

“imperiale”, quanto in funzione di un proprietario la cui qualità di “intellettuale”

poteva essere suggerita dal nome stesso della pars dominica (la parte abitata dal proprietario), evidentemente connessa con la statio (la stazione di sosta per i viaggiatori che percorrevano la via Catania-Agrigento): “Philosophiana”.

La Sicilia rimase provincia romana molto a lungo, per 637 anni, finché non venne conquistata dal vandalo Genserico nel 440 d.C. Non dimentichiamo che i siciliani nei secoli furono greci, romani, arabi, normanni (e molto altro ancora), ma sempre parzialmente, perché in primis restarono siciliani e gli invasori contribuirono in un certo senso a migliorare la loro… sicilianità, come segnalava Ermocrate già nel 424 a.C.:

«Noi non siamo né Joni, né Dori, ma Siculi».