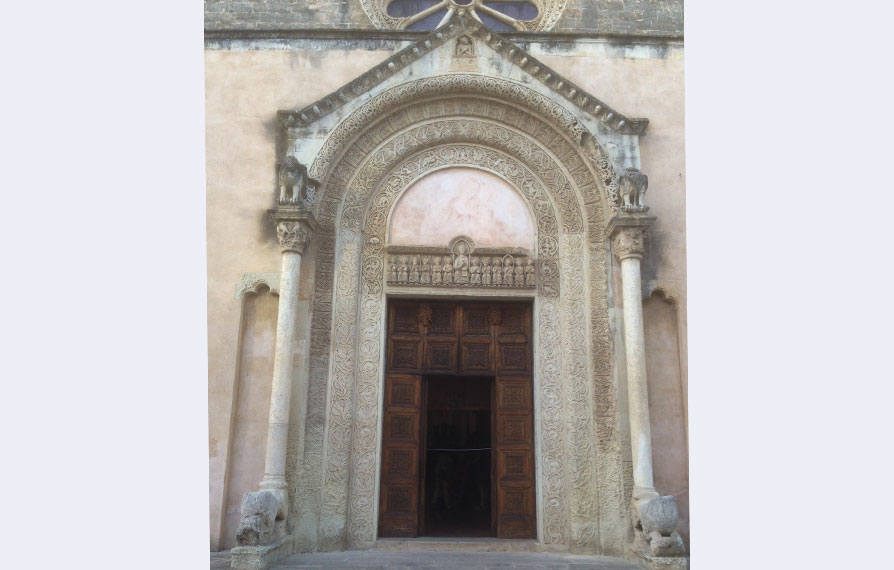

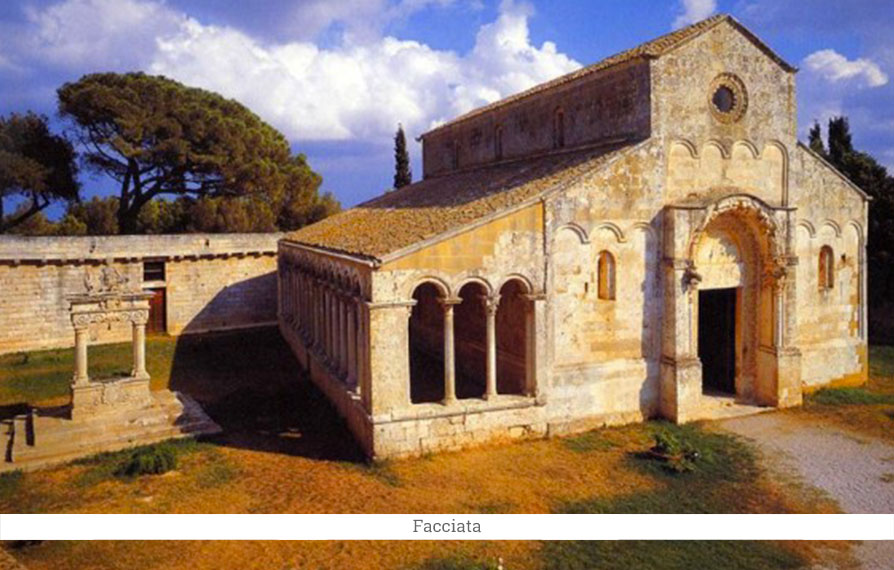

Se solo volessimo immaginare quale fosse l’immagine del paesaggio salentino anche solo agli inizi del secolo scorso, molto probabilmente dovremmo pensare una grande distesa di banco roccioso che costituiva la crosta terrestre. Ancora oggi, basta fare una passeggiata nella campagna, ormai abbandonata, per rendersi conto della enorme quantità di pietre che vi sono depositate. Ovunque intorno si vedono pietre. La maggior parte sotto forma di muretti a secco che delimitano le proprietà, definiscono confini, disegnano terrazzamenti; oppure sotto forma di ricoveri temporanei, fabbricati monocellulari pajare, lamie, caseddhe, furneddhi, ancora ammucchiate l’una sull’altra a costituire enormi “specchie”, o come imponenti blocchi monolitici, dolmen e menhir.

impegnate a strappare alla dura crosta porzioni sempre più ampie di territorio da destinare dapprima ai coltivi e poi alla propria residenza.

Lo aveva intuito bene Maria Brandon Albini, quando nel 1959, nel suo “Viaggio nel Salento”, così si esprimeva: “la campagna svela subito la sua struttura di altopiano leggermente digradante verso il mare che lo cinge da tre lati; ossatura antica, petrosa, bianca, sulla quale è posato un sottile strato di terra, trenta centimetri circa, rossa e argillosa.

Lo scheletro della penisola salentina par quello di un mammuth pietrificato, che si scuota di dosso la terra che le piogge d’autunno o il badile del contadino tentano di buttargli addosso. La lotta millenaria del contadino contro la natura è scritta, a ogni passo…”.

Maria Brabdon Albini, prima ancora di Ernesto De Martino con la sua “Terra del Rimorso”, ci restituisce, fissandola in una sorta di grande dagherrotipo, l’ultima immagine di una civiltà contadina che non era ancora stata toccata dalla modernità; ormai ridotta allo stremo, provata e privata da lunghi secoli di soprusi e di sfruttamento; tutta arroccata su se stessa, sui suoi riti e sulle sue tradizioni, sui suoi miti e sulle sue leggende; scavata nei volti e nell’animo delle sue genti, che fondava la propria esistenza sui principi di solidarietà, di accoglienza, di tolleranza e di condivisione tra le genti. Una civiltà che fondava la propria esistenza sui principi di solidarietà, di accoglienza, di tolleranza e di condivisione tra le persone e sul mito dell’autosufficienza famigliare, incentrato sul rapporto utilitaristico con la natura, che le consentiva di non estinguersi e al tempo stesso di superare le avversità.

Lo studio dell’Antropologa rappresenta l’inizio della fine della civiltà contadina; da quel momento in poi, la storia non sarà più la stessa, il Salento viene aggredito dalla modernità. Gli anni che seguiranno saranno caratterizzati in particolar modo dal progressivo abbandono della campagna da parte dei “popliti” che, fino ad allora, l’avevano vissuta secondo due modalità: da un lato, l’emigrazione verso il nord Italia e verso il nord Europa; dall’altro, lo spostamento di quelli rimasti nei piccoli paesi, alla ricerca di maggiori comodità e di una vita più consona per sé e per i propri figli, che la campagna non era più in grado di offrire perché incapace di produrre reddito.

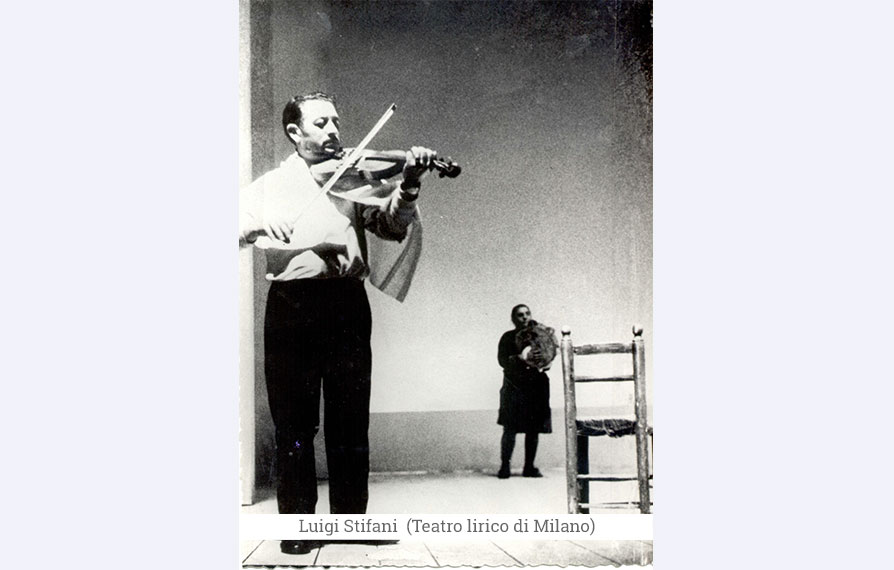

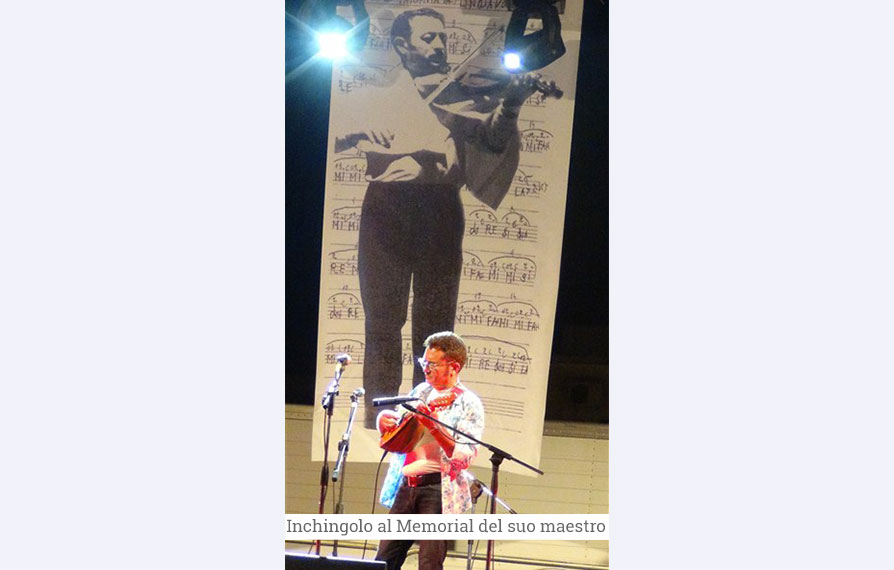

Quel mondo arcaico fatto di panare, lamie, furneddhi, pozzi e pozzelle, dolmen e menhir, muretti a secco, masserie, di licurda, di cicidi e tria, di acqua e sale, di ficandò, di diavulicchi e di municeddhi, di Santi, di tarantate e di pizzicate si era completamente dissolto come neve al sole nel giro di due decenni.

La scomparsa della civiltà contadina aveva lasciato dietro di sé “innumerevoli segni”, scolpiti nella pietra, che nel corso di secoli si erano depositati sul territorio e che i nostri padri e le nostre madri avevano in fretta e furia abbandonato perché considerati “i luoghi del dolore e della sofferenza”.

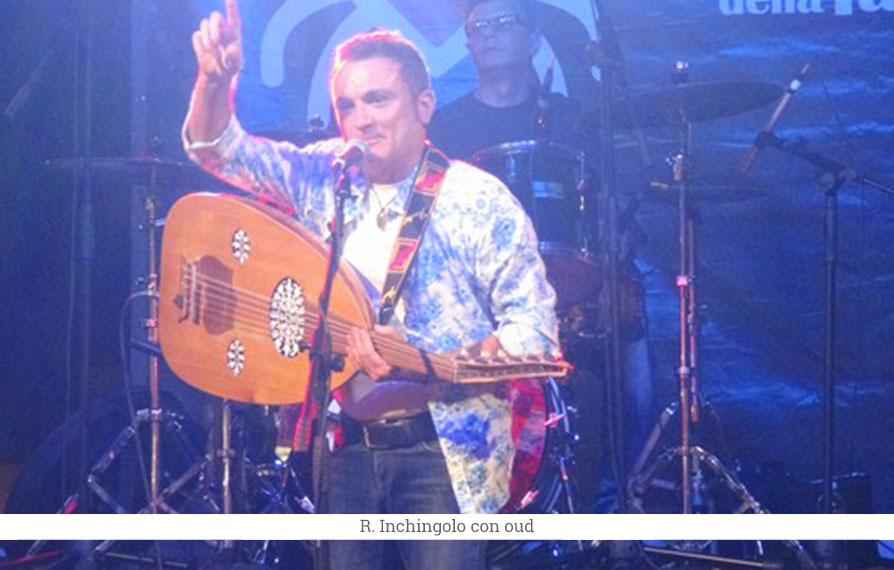

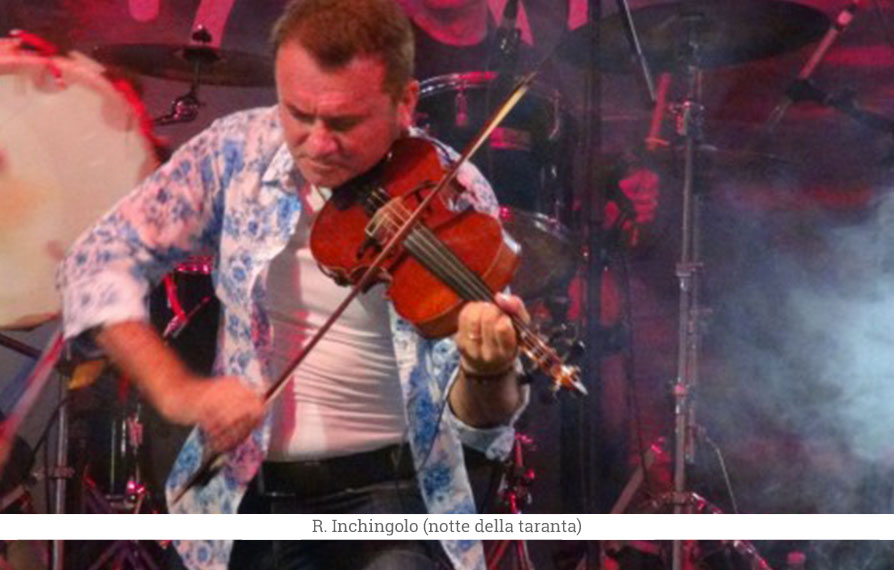

Il veleno della taranta, che pure aveva alimentato tante storie, tante illusioni, tante paure, tante credenze popolari custodite gelosamente dentro le mura domestiche, ritorna a scorrere ancora dentro le nostre vene e dentro le vene dei nostri padri;