L’ANTICA BOTTEGA DEL LEGNO CHE SUONA

Parliamo di Rosalba De Bonis, l’ultima di una dinastia di liutai, famosi in tutto il mondo, che da 500 anni costruiscono strumenti musicali a corda, tra i quali va segnalata la chitarra battente, la cui particolarità consiste nella sua sonorità. E’ chiamata così anche perché le corde debbono essere percosse e non pizzicate e la quinta corda, o scuordo, dà una nota cupa.

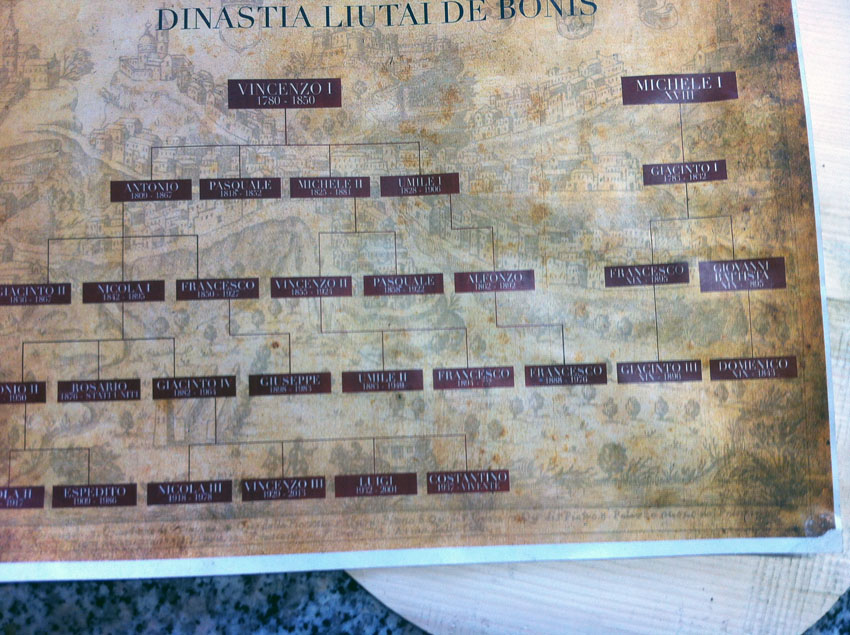

Nell’Italienische Geigenbauber, l’almanacco del gotha dei liutai, si parla dei De Bonis come di una dinastia. C’è un Francesco I, Francesco II, un terzo, un quarto, come ci sono i Giacinto, i Michele, i Nicola, i Vincenzo, i Rosario, e infine Rosalba, l’ultima della dinastia, variamente alternati come i rami di un albero genealogico imperiale.

L’abilità, il gusto raffinato della linea e tutti i segreti per ottenere dagli strumenti

un suono armonioso che i grandi musicisti conoscono bene,

vengono custoditi gelosamente e tramandati di padre in figlio.

La bottega d’arte, posta al centro dell’antico Rione della Giudecca, nel comune di Bisignano, in provincia di Cosenza, dove ormai Rosalba De Bonis, l’ultima della dinastia, lavora da sola, è un ambiente luminoso, inconfondibile; le forme-modello dei vari strumenti musicali sono appese alle pareti, i molti attrezzi antichi da lavoro, ben ordinati, sembrano tanti elementi decorativi dell’ambiente. Le linee degli strumenti sono l’una diversa dall’altra, i legni rari sapientemente invecchiati e trattati con vernici speciali; i vari intarsi, le decorazioni, sono veri capolavori di sapienza, di calcolata straordinaria sapienza, perché ogni elemento, anche quello decorativo, contribuisce alla più pura musicalità degli strumenti.

Sono secoli di storia, la storia di una Calabria segreta e inattesa,

quella della musica. Le vicende di una bottega dove con gli stessi scalpelli,

le stesse forme, gli stessi legni, soprattutto con lo stesso amore,

qualcuno ripete ogni giorno il miracolo di creare uno strumento vivo.

Violini, chitarre, mandolini, ukulele, tutto nasce in questa bottega in modelli identici da secoli. I nipoti diventano padri, poi nonni, poi se ne vanno vedendo che gli ultimi nati sono già pronti a prendere il posto lasciato vuoto, per continuare quel lavoro che non deve finire mai. Rosalba mi dà appuntamento davanti alla sua bottega e subito mi rapisce: parla metà in italiano e metà calabrese-cosentino; occhi neri come la pece, sguardo limpido, sincero, ma quasi inquisitore, come a voler proteggere, davanti ad un estraneo, i suoi lavori, la sua arte, la sua genialità, nonostante la cordialità con cui mi concede questa intervista.

Mentre mi mostra i modelli da cui ricava poi le sue chitarre, Rosalba mi racconta la storia del legno da cui sono state ricavate le sue ultime chitarre, legno di palissandro brasiliano, una partita del 1957, arrivata a Battipaglia dal porto di Napoli, che ora non si trova più in commercio, lasciata ad invecchiare per decenni. E poi tira fuori da un cassetto ciotoli di colla risalenti al 1915, uguale a quella che si usava nel ‘700; e poi mi porta nello stanzino dove c’è una piccola officina, con al centro una base in muratura, di lato un mantice, della cenere forse ancora calda, e

mi spiega come lavora col fuoco per addomesticare, piegare il palissandro

alla sua volontà, alla sua idea di chitarra,

all’anima che vuole infondere ad un semplice pezzo di legno.

E la tecnica di Rosalba è la stessa che si usava nel 1500, uguale alla tecnica utilizzata per modellare le gondole di Venezia, le chitarre spagnole. E’ qui che Rosalba ha un moto di orgoglio spontaneo e sincero, quando mi dice che non le piace la chitarra spagnola, la chitarra classica è quella italiana.

Punto. Ricorda poi quando ai primi del ‘900 i suoi lontani parenti andavano in giro, con in spalla la viertula, insomma la bisaccia, piena di chitarrine, per venderle nei mercatini di tutta la Calabria. Poi sono arrivate le prime mostre, i primi concorsi e i riconoscimenti in tutto il mondo.

“Un vero liutaio inizia questo lavoro a sette anni, per essere considerato

un liutaio perfetto. Io ho iniziato che avevo vent’ anni

e ci lavoro solo da altrettanti anni

– mi dice Rosalba – e non faccio ancora la chitarra perfetta, come timbrica, forse come estetica ci sono vicino… e poi sono l’unica donna della dinastia a lavorare con le chitarre – e sottolinea questo aspetto con determinazione, forse per ribadire un suo orgoglio femminista, ricordando la contrarietà in famiglia per questa sua decisione di impegnarsi in questo lavoro – …e poi è mancina… dicevano per dissuadermi…

Ricordo che zio Vincenzo e anche mio padre, Costantino, solo dopo la mia cinquantesima chitarra battente hanno detto …ci siamo…. Ho deciso di impegnarmi nella costruzione della chitarra classica solo dal 2013, e ne ho fatte già una decina e penso che quando ne costruirò altre dieci forse raggiungerò la perfezione. Farò la chitarra classica perfetta del 2000 – mi dice con un largo sorriso e un’impennata di orgoglio -. Pensa che ci vogliono dai 40 ai 50 giorni per costruirne una”.

A questo punto Rosalba mi racconta delle tante visite ricevute

nella sua bottega dai tanti chitarristi-cantanti italiani,

di diversa estrazione musicale, come Roberto Murolo, Pino Daniele, Celentano, però in incognito, Fred Bongusto, e poi Eugenio Bennato, della Compagnia di Canto Popolare, che da quando scoprì la chitarra battente, nel 1976, contribuì a renderla molto popolare. “Per non parlare di Modugno, che incontra mio zio Nicola sul treno e gli compra una de Bonis seduta stante: pensa un po’! Ma ho saputo che anche Fabrizio De Andrè ha suonato una De Bonis”.

Ma l’episodio che Rosalba ricorda di più e con infinito orgoglio è quello riguardante

la prima visita in Italia di Segovia, il grande chitarrista spagnolo,

invitato in una trasmissione per la Rai, con la fila dei liutai italiani

che gli presentavano le proprie chitarre da utilizzare

per il concerto italiano e lui scelse la De Bonis.

Ma chi prenderà il posto di Rosalba de Bonis, fra cent’anni?

“E chi lo sa… – mi risponde Rosalba allargando le braccia – Mio figlio ha dodici anni e ho anche diversi nipoti, ma nessuno di loro, per ora, ha mostrato interesse per le nostre chitarre. Vedremo…. mai dire mai”.

Finisce qui il mio incontro con Rosalba de Bonis, una liutaia calabrese, un mito nel mondo della liuteria internazionale, e mentre ci salutiamo mi dice ancora, con malcelato orgoglio: “Io voglio proteggere la mia tradizione, la mia particolarità, e non voglio che finisca”.

Che gli dei ti siano propizi, Rosalba.

Lavora con le sue mani per carpire al legno un segreto. Legno di palissandro, di abete, di ebano, di acero, di mogano. Tante parti che, assemblate poi insieme, daranno vita, dopo settimane, mesi, di intenso lavoro, alle sue chitarre.