LE DONNE E LA TRADIZIONE MUSICALE ORALE IN CALABRIA E LUCANIA

PARTE Ii

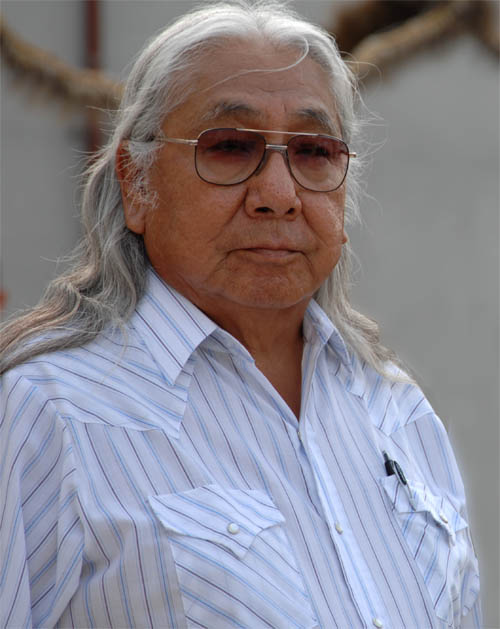

In molte comunità calabro-lucane, specie nei Riti del Venerdì Santo, il canto femminile si sostanzia in spazi e forme antagonisti, sia rispetto all’ufficialità della Chiesa sia a quelli degli uomini.

Riportiamo, a titolo d’esempio, alcune esperienze in contrasto, rilevate a Cassano allo Jonio e a San Benedetto Ullano1. Nel primo caso,

le donne fanno gruppo a sé: estranee alla organizzazione coreografica

della processione, procedendo secondo i propri tempi, con numerose soste,

cantando in cerchio, quasi abbracciate,

marciando spesso a ritroso, apparentemente incuranti di quel che accade nel lungo corteo davanti a loro e, di fatto, al di fuori di ogni controllo da parte della gerarchia ecclesiastica (Foto 1 – 3).

Quasi una processione autonoma dell’Addolorata, all’interno della processione ufficiale2.

La voce delle donne, lacerata e ricca di pathos, vìola lo spazio sonoro circostante, contrappuntando e sovrastando la composta e austera banda e gli acuti suoni delle tube, in uso agli inquietanti flagellanti incappucciati (Foto 4 – 6).

Le piccole Addoloratine, compitissime bambine, agghindate

con il manto dell’Addolorata dalle Sette Spade,

sembrano osservare, sgomente, la scena (foto 7).

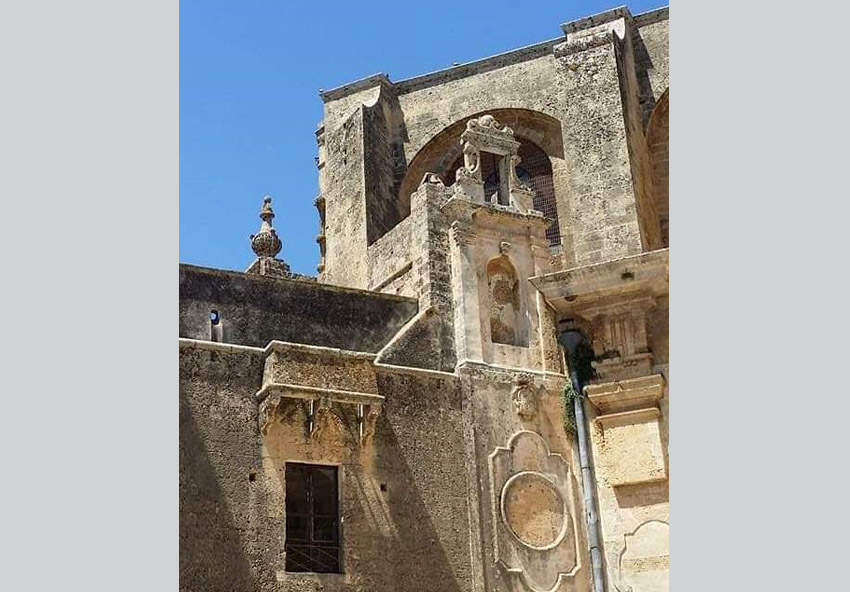

S. Benedetto Ullano

La kalimera3 costituisce, per tutte le comunità italo – albanesi, un’antichissima tradizione di rilevante interesse storico-letterario, religioso e tradizionale4.

Fra le kalimere più note della raccolta di Variboba5,

facciamo riferimento a quella che, nella comunità di San Benedetto Ullano,

è nota come E keqe penë6, intonata prevalentemente da donne.

La struttura quasi sillabica del testo musicale e il fine catechistico (quindi, la tassativa intelligibilità del testo verbale) non rende necessaria alcuna manipolazione e obbliga a minori adattamenti, perché possa aderire al modulo musicale tradizionale, al contrario di come avviene, invece, per altre pratiche di canto femminile7 nell’area (foto 8).

In questo caso, l’opposizione è rovesciata:

lmentre a Cassano sono le donne a gestire i tempi e gli spazi della processione, in autonomia e quasi in antitesi ai dettati delle gerarchie ecclesiastiche, qui,

al contrario, è il gruppo maschile che sembra allontanarsi dai precetti,

mentre intona un canto processionale, il cui testo verbale è tratto dagli Inni Sacri del Manzoni8. A causa di tali comportamenti, il gruppo maschile, è osteggiato o appena tollerato dal clero locale (foto 9).

Tuttavia, specie in queste occasioni solenni, il panorama sonoro della piccola comunità sanbenedettese si complica alquanto. Il particolare assetto urbanistico, organizzato sull’impianto tradizionale in ghitonje, articolate in stretti e angusti vicoli, genera, talvolta, un vero e proprio scambio di ruoli fra i due cori, quello femminile e quello maschile, con interessanti sovrapposizioni e sostituzioni che, inevitabilmente, si riflettono sull’articolazione di entrambi i canti. In alcuni casi, infatti, la più acuta e potente tessitura femminile riesce persino ad oscurare la voce, pur potente e lacerata, del solista maschio.

lelemento che colpisce è la presenza di una dicotomia fra l’atteggiamento penitenziale – espresso in maniera evidente dai flagellanti e dal clero,

nel primo caso; dalle pie donne, nel secondo –

e l’elemento godereccio e/o autonomo del popolo (in entrambi gli esempi, a parti rovesciate), che ci riporta alla mente il celeberrimo Combattimento fra Carnevale e Quaresima di Bruegel il Vecchio9: Battaglia simbolica fra il Carnevale (metà sinistra del quadro) e la Quaresima (metà di destra). Se la parte sinistra del quadro è dominata dall’osteria e dalla crapula dissoluta, la destra è occupata dall’austera mole della chiesa, nella quale entrano ed escono i fedeli: due edifici-simbolo che incarnano stili di vita e visioni del mondo antitetici: un “mondo alla rovescia”10.

NOTE

1 Entrambe in Provincia di Cosenza. S. Benedetto Ullano, comunità arbëreshë.

2 Adamo G. (2016)

3 Dal greco, Buongiorno.

4 La Chiesa italo-albanese, dal ‘700 in poi, si è largamente servita dei Canti Sacri popolari per impartire la catechesi, alimentare la fede e inculcare la pietà religiosa.

5 Molte di queste composizioni sono attribuite a un sacerdote di rito greco di San Giorgio Albanese (CS), Giulio Variboba (1704 – 1788), che, sul modello di Jacopone da Todi, nella sua opera, Gjella e Shën Mëris Virgjër, si serviva di questi canti per istruire ed evangelizzare il popolo.

6 “Tremenda pena”: i vari momenti della passione, il tradimento, l’arresto, la flagellazione, il percorso verso il Calvario e, infine, la crocifissione e morte del Cristo sono vissuti attraverso il riflesso degli stati d’animo di Maria, che, all’acme della sofferenza, emetterà uno straziante vajtim (lamento).

7 Cfr., De Gaudio, I.C. (1993).

8 Non è raro rilevare una certa euforia (indotta probabilmente dall’assunzione di alcolici) nei cantori che, a turno, con tanto di corona di spine, portano la Croce durante la Processione; così come non è sporadico osservare piccoli gruppi di cantori che, nelle pause, fra una Stazione e l’altra, consumino, non visti, qualche ‘spuntino’ a base di salumi… http://leavlab.com/portfolio/diaspora-albanese/

9 https://goo.gl/images/AXLJDD Jan Bruegel il Vecchio, Combattimento fra Carnevale e Quaresima, 1559, Vienna, Kunsthistorisches Museum 10 Cfr. Bachtin, M. (2001).

BIBLIOGRAFIA

Adamo, G. (2016) Il rapporto tra gerarchie ecclesiastiche e devozione popolare in Calabria. Un resoconto etnografico e qualche considerazione; in Caliò T. e Ceci L. (a cura di ). L’immaginario devoto tra mafie e antimafia: 1. Riti, culti e santi. Sanctorum. Rieti. Scritture, pratiche, immagini – (AISSCA) Adkins Chiti, P. (1982). Donne in musica. Bulzoni. Roma.

Amalfi, G. (1994). Cento canti del popolo di Serrara d’Ischia. Ranisio, G. (cur.). Napoli (Iediz.1882)

Apolito, P. (2014). Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità. Bologna. Il Mulino Bachtin, M. (2001). L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Torino. Biblioteca Einaudi Barrio, G. (1979). Antichità e luoghi della Calabria, rist. Cosenza, Brenner Biagiola, S. (1989). Per una classificazione della musica folklorica italiana. Studio sulle ninne nanne. “Nuova rivista musicale italiana”. 1-2: 113-140 Caliò T. e Ceci L. (a cura di ). (2016). L’immaginario devoto tra mafie e antimafia: 1. Riti, culti e santi. Sanctorum. Rieti. Scritture, pratiche, immagini – (AISSCA) Casetti, A. – Imbriani, V. (1871-72). Canti popolari delle province meridionali. Firenze. E. Loescher. (rist. anastatica Bologna 1968) De Gaudio, I (a cura di), (1990). Gli Albanesi di Calabria, vol. 1. Università degli Studi di Bologna – ICTM (UNESCO), (libretto e trascrizioni allegati al disco Albatros VPA 8501) De Gaudio, I.C., (1993). Tecniche polifoniche in un repertorio polivocale di tradizione orale: i Vjersh nelle comunità albanofone della Calabria, (Premio Internazionale Latina di studi musicali – sez. etnomusicologia -), “Quaderni di Musica/Realtà”. Modena. Mucchi Editore De Leo, P. (a cura di). (1988). Minoranze Etniche In Calabria e In Basilicata. Cava de’ Tirreni. Di Mauro. Donato, G. (a cura di), (1985) Polifonisti calabresi dei secoli XVI e XVII – Testi della Giornata di Studi su La Polifonia sacra e profana in Calabria nei secoli XVI e XVII – Reggio Calabria, 26 novembre 1981. Roma. Torre d’Orfeo. Duby, G. – Perrot, M. (2003) Storia delle donne in Occidente. Roma-Bari. Laterza. Ricci, A. – Tucci, R. (a cura di) (2006). Musica arbëreshe in Calabria. Le registrazioni di Diego Carpitella e Ernesto De Martino. Roma, Squilibri Ricci, A. (2002). I suoni della poesia popolare: “poetiche” e “politiche” nel canto tradizionale calabrese, in Scafoglio, D. (cur). Le letterature popolari: Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici). Napoli: 489-507 259 Saffioti, T. (1981). Ninne nanne: Condizione femminile, paura e gioco verbale nella tradizione Spera, V. M. (2002). Vedere le parole, ascoltare le figure. In Scafoglio, Domenico (cur.). Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-metodologici. Napoli. ESI Valente, G. (A cura di), Il Viaggio in Calabria dell’Abate Pacichelli, Messina, La Sicilia, s.d.