Travolti dall’immensità del blu

«è tutto sulle mie spalle». E chissà se, qualche volta, ci siamo chiesti a cosa fosse dovuta tale espressione, e se fosse vero che “tale peso” fosse espressivo solo di un grande sacrificio piuttosto che di una prestigiosa responsabilità.

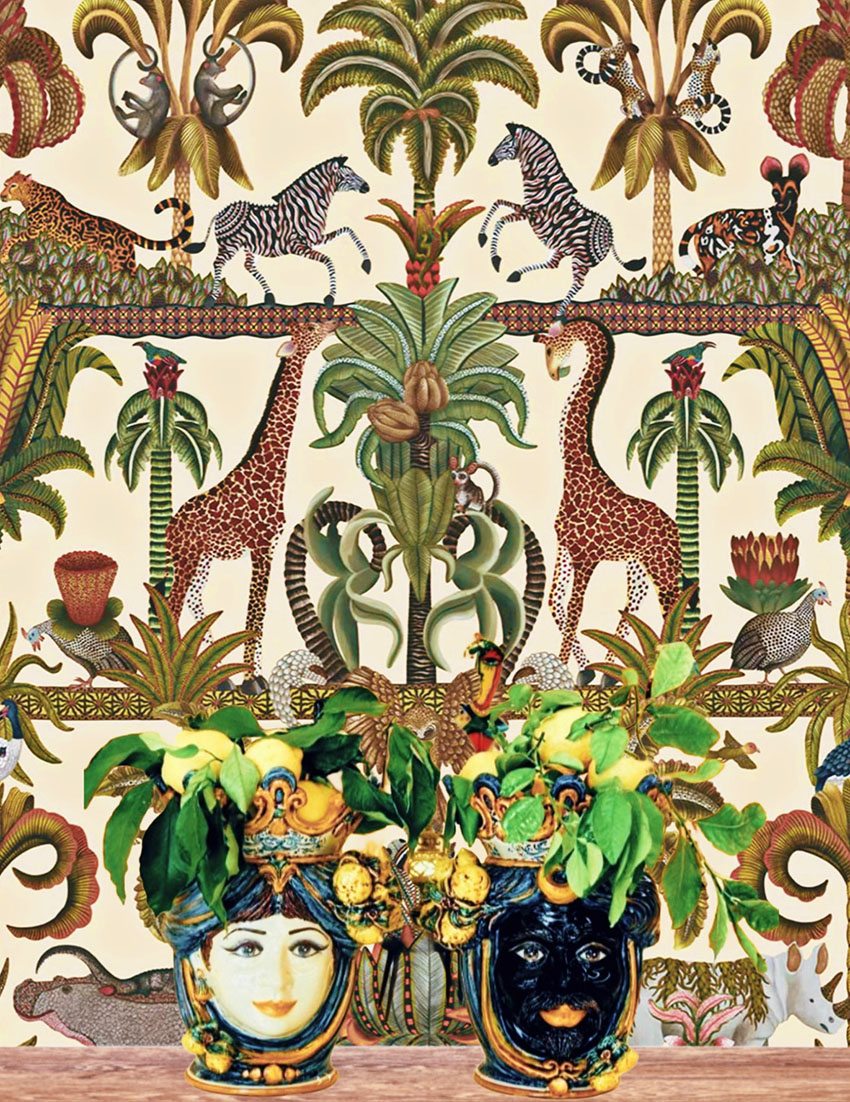

È ancora una volta il Sud a disvelarci uno straordinario scenario,

fatto di miti, leggende e allegorie di vita che ci tramandano importanti e intramontabili insegnamenti. Lasciamoci, ancora una volta, guidare da questi insegnamenti. Affidiamoci alla mano sapiente della cultura tradizional-popolare che quest’oggi ci accompagna nella terra ove giunge chi sogna.

«Salve, o Sicilia! Ogni aura che quo muove, pulsa una cetra od empie una zampogna, e canta e passa … io ero giunto dove giunge chi sogna»[2].

Proviamo a chiudere gli occhi e ad immergerci

in un mondo fantastico, nell’isola del sole.

Immaginiamo di tuffarci da uno scoglio, nell’azzurro mar di Sicilia, e qui incontrare un personaggio dal singolare aspetto. Metà uomo e metà pesce. D’altronde, «le ninfe inseguite qui non si nascosero agli dèi, gli alberi non nutrirono frutti agli eroi. Qui la Sicilia ascolta la sua vita»[3]. Ecco Cola (Nicola) che, quale punto di riferimento di naviganti e pescatori di sogni, ci si palesa innanzi, raccontandoci qualcosa di incredibile. Egli vive in mare, habitat che lo ha sempre affascinato, da quando la mamma, stanca delle sue incessanti giornate in mare, gli ha rivolto quella che, a prima apparenza, poteva sembrar una maledizione, ma che poi si è rivelata essere la “salvezza” della terra siciliana.

Cola diviene veramente un pesce, pur rimanendo attaccato alle sue origini terrestri.

Da quel giorno, egli sarà sì uomo, per metà, ma anche pesce, per l’altra metà, divenendo, grazie alla sua esperienza, un punto di riferimento per pescatori, naviganti e qualsiasi altro si affacci in mare.

E se è vero che, «una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale, ma come una freccia dall’arco scocca, vola veloce di bocca in bocca»[4], la notizia della straordinaria esistenza di Cola arriva sino alle sale del regno. Qui, tra busti di marmo e pareti rivestite d’oro, sullo scranno regale, Re Federico II, preoccupato delle sorti della sua terra e della sua amabile figlia, apprende dell’esistenza di Cola e della sua particolare condizione. Come sia possibile non sa, ma decide di indagare.

Cola viene convocato a corte, ove il Re decide di sottoporlo a una serie di prove,

per verificare che quanto «piano piano, terra terra, sibilando, va ronzando, nelle orecchie della gente»[5] fosse reale.

Il Re, davanti a Colapesce, getta in mare una coppa d’oro rivestita di brillanti e fa una promessa solenne: se Cola riuscirà a recuperarla, sarà degno di congiungersi in matrimonio con sua figlia.

Cola accetta la sfida e, senza pensarci su, si getta in mare, sino ai più profondi abissi, ove fa una scoperta singolare.

Esiste un regno parallelo, fatto di caverne, montagne e valli, ove si ergono tre colonne, chiamate a “reggere” la terra di Sicilia: una integra, una scheggiata e una rotta.

Cola, dunque, preoccupato delle sorti della sua città, riemerge in superficie e racconta al Re la sua sorprendente, e sconvolgente, scoperta. «Maestà li terri vostri, stannu supra a tri pilastri, e lu fattu assai trimennu, unu già si stà rumpennu»[6]. Il Re, preoccupato di quanto raccontato da Colapesce ma, al contempo, dubbioso della sua fondatezza, lo invita a ritornare negli abissi, per recuperare il sacchetto pieno di monete d’oro, che aveva gettato nel profondo mare, reiterando la sua promessa. «O destinu miu infelici, chi sventura mi predici. Chianci u re, com’haiu a fari, sulu tu mi poi sarvari»[7].

Cola, dunque, con estremo coraggio, si rigetta in mare. Ma, al momento di risalire,

dopo aver recuperato il prezioso tesoro, si trova posto di fronte a un dubbio:

riemergere, lasciando la terra di Sicilia in balia del suo destino, e sposare la figlia del Re, o rimanere negli abissi, sacrificandosi pur di consentire alla sua amata terra di sopravvivere. Egli avrebbe, infatti, la potenza di sostituirsi al busto del pilastro e sorreggerne la parte su cui si poggia la terra di Sicilia. Ma, se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, per Cola non vi sono dubbi: egli sorreggerà il peso della sua amata terra pur di consentirne la sopravvivenza.

Decide, dunque, di rimanere negli abissi, rinunciando alla sua vita: pur di salvare

la sua amata Sicilia, decide di farsi carico del peso della sua terra.

Prende, sulle sue spalle, la parte alta della colonna rotta,

pur di garantire la stabilità della città.

«Maestà! ccà sugnu, ccà Maestà ccà sugnu ccà. ’nta lu funnu di lu mari ca non pozzu cchiù turnari vui priati la Madonna ca riggissi stà culonna ca sinnò si spezzerà e la Sicilia sparirà»[8].

In un moto di estrema responsabilità, rinuncia all’amor della sua vita e alla sua “tranquilla” esistenza, pur di adempiere a qualcosa di più alto: ancora oggi, si narra si trovi lì, a sorreggere la sua amata terra, tanto che ogni smottamento del terreno vien inteso come “cambio” di spalla da parte di Colapesce. «Su passati tanti anni, Colapisci è sempri ddà. Maestà! Maestà! Colapisci è sempri ddà»[9].

Egli è sempre lì, travolto dall’immensità del blu, a testimonianza ed emblema d

el grande impegno che ognuno di noi porta sulle proprie spalle,

affinché i tre pilastri della nostra esistenza, secondo le più variegate accezioni, rimangano in equilibrio per sorreggere la nostra vita, in un’ottica di continuo interscambio tra il nostro mondo sotterraneo e quello di superficie.

[1] “Splash”, di Colapesce, Di Martino, 2023.

[2] Giovanni Pascoli, “Odi e inni”, Odi – L’isola dei poeti.

[3] Leonardo Sciascia, “L’aspra bellezza della Sicilia” in “ La Sicilia e il suo cuore”,

[4] Fabrizio De Andrè – Gian Piero Reverberi, “Bocca di Rosa”.

[5] Gioacchino Rossini, “La calunnia è un venticello” , cavantina di Don Basilio, in “Il Barbiere di Siviglia”.

[6] https://www.sicilias.it/la-leggenda-colapesce-colui-porta-sulle-spalle-la-sicilia/

[7] https://www.sicilias.it/la-leggenda-colapesce-colui-porta-sulle-spalle-la-sicilia/

[8] https://www.sicilias.it/la-leggenda-colapesce-colui-porta-sulle-spalle-la-sicilia/

[8] https://www.sicilias.it/la-leggenda-colapesce-colui-porta-sulle-spalle-la-sicilia/