Su questo tasto aveva sempre battuto ed era convinto che una più ampia diffusione della conoscenza avrebbe lenito le ferite di un mondo lacerato dalla guerra e dalla diversità.

La conoscenza, dunque, come ricerca di metodo, di nuova umanità. Essa, applicata al cinema ed alle sue arti collaterali, quali l’architettura, la scrittura, la fotografia, la pittura, la scienza, ecc., creava un insieme esplosivo,

un laboratorio vivente di arti intrecciate, dove anche la politica come gesto

e comportamento veniva assorbita.

Questa specularità tra gesto ed opera ha in qualche modo fatto di Rossellini un trasgressivo – e quindi anche la sua grande lezione è stata in parte disattesa – almeno nell’attimo in cui entrava nelle case di tutti attraverso la Televisione, creando onde d’urto, vedi India negli anni Cinquanta per la RAI, La presa del potere di Luigi XIV, l’esperienza di Houston, l’intervista ad Allende, nonché le lettere ai vari capi di Stato, coloro ai quali sentiva che più vicina fosse la sua intuizione sulla conoscenza, sulla sua evoluzione.

Ricordo una notte, in cui mi chiamò molto tardi,

io pensavo si trattasse di lavoro, di trucchi, stavo lavorando per lui ad un film che era iniziato con una telefonata: «Caro Giusto, non vorresti domani partire per la Spagna e realizzarmi Atene? Dobbiamo girare il Socrate…»”. E quindi mi aspettavo di tutto, e così fu.

Mi lesse la lettera che aveva scritto a Mao Zedong

e voleva la mia impressione. Era una lettera intensa, da un capo “cultura” ad un capo di Stato, piena di attenzione ai movimenti della rivoluzione culturale cinese ed a quelli giovanili europei… fuggire dalla violenza attraverso la chiave del sapere, del conoscere, da mettere al servizio dell’uomo. L’anelito era sincero e la fiducia nel mezzo, il cinema, era totale. Grande mago dei mass-media, fu il primo ad intuire e sperimentare con la propria opera che dietro il ruolo dalla regia ben altre corde di valori universali potessero essere toccate, diffuse e trasmesse.

Questa scintilla, testimone d’una avvenuta e ormai sperimentata fusione tra ambiente e spazio, dove l’uomo, capite e create le regole, dedica il suo tempo all’evoluzione della società che lo circonda, era l’obiettivo non nascosto di Roberto Rossellini.

Dice Jean Louis Comolli, ex redattore dei Cahiers du Cinema e autore

del film L’ultima utopia, la televisione secondo Rossellini:

“Il progetto (monumentale, più di 60 ore in previsione, realizzato in buona parte tra il 1963 ed il 1974) si rifà esplicitamente all’ambizione enciclopedica del Secolo dei Lumi.

Rossellini punta alla creazione di un nuovo umanesimo.

Dare agli uomini del proprio tempo, almeno a tutti coloro che vanno al cinema e/o guardano la televisione, gli strumenti necessari per impossessarsi della propria storia e, tramite la storia, del senso della propria vita; per ricominciare a pensare al mondo e alla propria condizione, per ritrovare la capacità di immaginare e il desiderio di conoscere; per prendere le distanze (questa, fra le righe, la dimensione politica del progetto) dall’alienazione, prodotta dal divertimento e dallo spettacolo dominato dal consumo e dalla pubblicità”. Non a caso, la sua ricerca storico-umanistica – iniziata con

La presa di potere di Luigi XIV (1964), film che sarà determinante

nella sua scelta futura – metterà in luce i momenti di trasformazione della storia, rileggendoli non solo come frutto di scontri e battaglie, ma evidenziando le condizioni economiche, sociali, religiose ed ambientali nelle quali gli esseri umani si sono evoluti. Un grande termometro, quindi, per rilevare ad ogni passo la temperatura della storia!

Prosegue (o inizia) questa ricerca con La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza (più di 10 puntate) nel 1966/68, poi gli Atti degli Apostoli, quindi Socrate, Blaise Pascal, L’età di Cosimo de’ Medici, ecc.

Noi, con Gepy e Maurizio Mariani (Gepy era figlio di Marcella Mariani, sorella

di Roberto), dovevamo quindi disegnare la “Storia” attraverso i famosi trucchi.

Che progetto affascinante!

Iniziai con gli Atti nel 1968: fui scaraventato da Gepy sul set tra i monti della Tolfa, dietro Civitavecchia. Bisognava girare l’entrata a Gerusalemme di un gruppo di cavalieri romani, attraverso la porta Ovest della città… Ma non vi era città, solo un grande modello di Gerusalemme in scala 1:500 dietro la macchina da presa. Davanti ad essa un grande cristallo inserito in una cornice di 6 metri per 2, sollevato da terra da due colonne laterali in legno, camuffate da “dorico”. Una parte del cristallo era specchiata e vi si rifletteva il plastico retrostante, cosicché la macchina da presa, inquadrandolo, permetteva alla città di incollarsi con il paesaggio frontale. Una delle Porte di Gerusalemme, non avevo lo specchio, e corrispondeva a trecento metri di distanza nel fondo valle, ad un portale ricostruito, che i cavalieri romani attraversavano al galoppo.

Avvicinai l’occhio alla macchina da presa, l’insieme era perfetto!

Ero entrato nel mondo dei trucchi! E Roberto Rossellini era un Mago!

Oggi, con il digitale, i rendering, l’elettronica, il sistema dei trucchi di Roberto Rossellini sembra anacronistico, ma allora questo artigianato tecnologico dava un contributo determinante, tecnico ed (altamente) economico, per sviluppare un cinema della “conoscenza” e del sapere, che oggi purtroppo non esiste più.

Fu con questo Maestro che applicai all’architettura il metodo di rilettura della storia; non mi bastava più il Bauhaus, il movimento moderno, ma volevo risvegliare lo spirito critico che nasceva da questa ricerca, capire quali erano i fili che tenevano o sostenevano l’uomo, dai tempi del mito fino all’oggi, indagare su ciò che andava perduto, sradicare le false certezze,

cercare una via “italiana”, mediterranea del sapere, lontana

dalle “colonizzazioni” culturali dei tanti movimenti moderni e contemporanei,

non per disdegnarli, ma per recepire anche gli urli di dolore che provenivano

dalla gabbia psichica, e costruttiva, che il mondo occidentale si era in parte creato.

Qualche mese dopo, per la Lotta, dovendo girare il funerale del Faraone e tutta la cerimonia, che si svolgeva tra il tempio a valle e la piramide (con il corteo che ne valicava la soglia), proposi, per risparmiare sul budget, le cave di sabbia della Magliana, più vicine a Roma delle dune dei deserti tunisini.

Rossellini ne fu entusiasta e realizzammo forse uno dei trucchi

più belli e più “metafisici”.

A duecento metri dalla macchina da presa venne creato un piano inclinato, appoggiato ad una montagna di sabbia, che serviva a far entrare nella piramide il corteo del faraone. In basso venne disposto il tempio a valle (in grandezza naturale), poi il cristallo, la macchina da presa e, dietro, il plastico della grande Piramide di Cheope, con i tre colori del rivestimento, in marmi e pietre: porfido rosso la base, calcare la parte intermedia e marmo nero per la cuspide!

Oltre ai disegni, alle misurazioni, alle varie costruzioni da realizzare, bisognava, sul cristallo, traguardando attraverso l’obiettivo, scontornare con un pastello la proiezione del modello retrostante, perché è quello che andava specchiato…

Imparai, grazie a Gianni Bonicelli, giovane collaboratore di Roberto ed ex studente dell’Accademia del Cinema, a miscelare le taniche di nitro con altri prodotti, per ottenere gli specchi.

Nessuna imperfezione era permessa, nessuna sbavatura.

Spesso si lavorava di notte ed eravamo in ansia, perché gli specchi dovevano essere pronti il giorno dopo, con centinaia di comparse in arrivo e la grande scena da girare… da brivido!

Quando, nel mese di marzo del 2005, Gianni Bonicelli mi ha chiamato per parlarmi del lavoro di Jean Louis Comolli, e per chiedermi di riprendere il mio ruolo di architetto-scenografo e “uomo” di trucchi in un’intervista, ho risposto con entusiasmo.

Mi sono soffermato con loro soprattutto sul Socrate.

Eravamo nel 1970 e tutto incominciò con una telefonata notturna

di Roberto Rossellini, in cui mi chiese se ero disposto

ad andare in Spagna per cercargli Atene.

Follie delle coproduzioni, ma affascinato dal senso metafisico, accettai con un entusiasmo, e ci mettemmo alla caccia di un luogo che evocasse con realismo quell’Idealità.

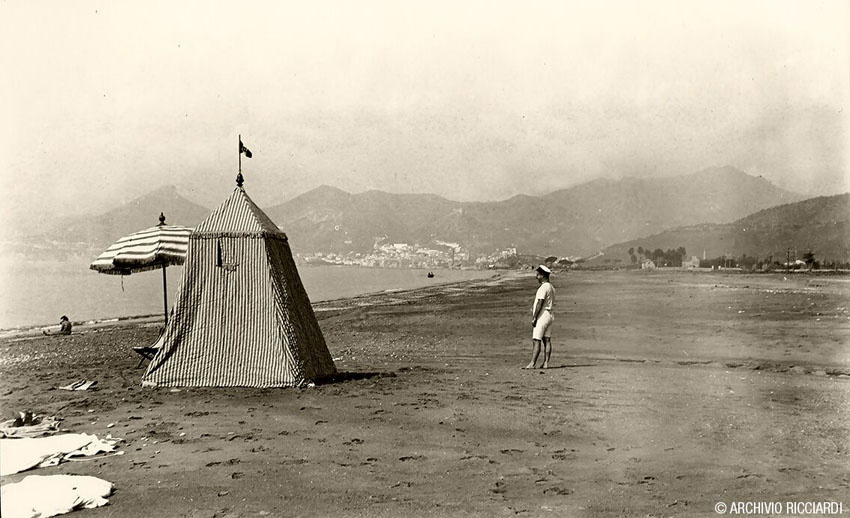

Lo trovammo dopo due settimane, a 70 km a nord di Madrid,

in mezzo alle montagne: Patones de Arriba!

Il grande borgo di pietra era abbandonato: ulivi, rocce, colline, cieli blu, sembrava la Grecia… ed era dall’altro lato del Mediterraneo, culla della nostra storia e area di forti similitudini morfologiche.

Cercai il punto “X”, quello del totale, con l’Agorà, la piazza da costruire in primo piano, sullo sfondo il Borgo di pietra e sopra, sulla sinistra, l’Acropoli, il “trucco”.

Dovetti con dolore sradicare degli ulivi, scavare e pareggiare 2 gradoni della montagna.

Per allargare maggiormente lo spazio ne aggiunsi un terzo di almeno 300 mq,

questa volta sospeso nel vuoto, ancorato a tubi innocenti.

Avevo così finalmente realizzato la piazza,

era l’Agorà di Atene

(Rossellini mi disse poi, confidenzialmente, che si era trovato a girare in un campo che gli stava stretto! Ma, di realtà virtù).

La collaborazione con la TVE (Televisión Española) fu ottima, lo scenografo Bernardo Ballester, divertito e spavaldo, non arretrava di fronte a nessuna delle spericolatezze che l’allestimento del set richiedeva.

Quel mondo aveva dei rituali stimolanti. Si formava, soprattutto nel cinema d’équipe di Rossellini, un gruppo di persone molto affiatate tra di loro. I più erano in squadra da tanto tempo ed era ammirevole vedere il loro coordinamento, coadiuvare le intuizioni del regista, i suoi desideri di “inventare” ed improvvisare le scene sul momento, come un work in progress.

La sceneggiatura definitiva veniva scritta con La Rochefoucauld solo la notte prima.

C’era il figlio Renzo, regista e produttore, metronomo di Roberto, c’era la mamma di Renzo, la costumista Marcellina De Marchis, l’operatore Mario Fioretti, il Direttore di Produzione Francesco Orefici, il musicista e compositore Mario Nascimbene e tanti altri, attori, macchinisti, una vera corte dei miracoli, votata ad evitare sprechi, coltivare risparmi, ma “eseguire” in grande. Questo rapporto dinamico dell’équipe è stato uno degli insegnamenti essenziali avuti dal Cinema.

Un DNA che si rivelerà per me fondamentale nel successivo passaggio verso l’Architettura “costruita”, nascosto nei meandri segreti delle mie future realizzazioni.

Il cinema presta all’Architettura la sua velocità di esecuzione, affronta lo spazio

in modo creativo e spavaldo, calibra i vuoti ed i pieni, i campi ed i controcampi

e l’Architetto, conoscendo le dinamiche che sovraintendono il realizzarsi dell’opera, deve avvolgere di contenuti la macchina da presa.

Mentre nel set di Patones de Arriba la natura circostante, le costruzioni, la storia, i templi con i loro colonnati, il Thòlos,

gli edifici in pietra esistenti, resi multicolori, dai toni pastello, i fregi sgargianti

dei timpani si fondevano tra di loro, misi l’occhio nell’obiettivo:

in alto nell’inquadratura il modello dell’Acropoli, tutto di nuovo

si ricompose, come per incanto,

ed il giorno dopo Socrate con i suoi allievi fluttuava, nel centro dell’Agorà, in un luogo X del Mediterraneo. E la sfida di Roberto Rossellini continuava.