Aveva 50 anni quando arrivò come ambasciatrice USA per restare fino al 1956. Nel triennio romano si circondò di personaggi come Vittorio Cini, Dino Grandi, Leo Longanesi, Indro Montanelli, Randolfo Pacciardi, Edgardo Sogno che, pronti a tutto, facevano da sponda al suo viscerale anticomunismo e integralismo cattolico. Narrano, in proposito, le cronache diplomatiche che al termine di una udienza in Vaticano durante la quale aveva tenuto un discorso di fuoco sull’obbligo di essere cattolici, cristiani e credenti, Pio XII la congedasse dicendo “Signora cara, si ricordi che anche io sono cattolico e non ho bisogno di essere convertito”.

Altri desideri quali mettere fuorilegge il PCI, organizzare con Montanelli strutture paramilitari, bloccare le commesse a quelle aziende in cui era forte la CGIL, rivelano il suo piano per condizionare la vita politica italiana. Anche Adriano Olivetti, ritenuto a torto un comunista, ne pagò le conseguenze. Su pressioni della signora, Angelo Costa, allora capo di Confindustria, inviò una lettera a tutti gli associati in cui consigliava di non acquistare macchine da scrivere Olivetti. Un nome fra quanti ubbidirono: Montecatini.

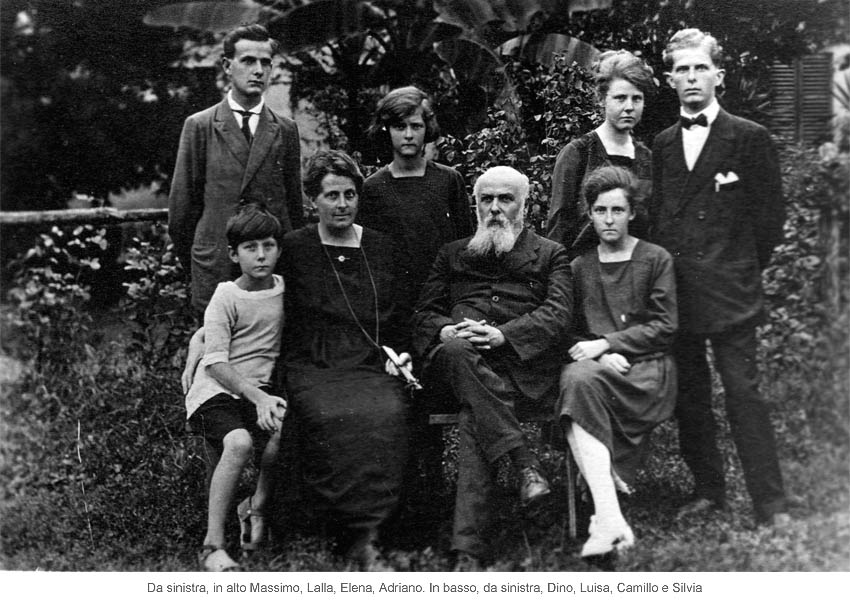

Da quel delicato microcosmo degli affetti che è Lessico famigliare di Natalia Ginsburg, affiora un giovanile ritratto di Olivetti. Aveva “una barba incolta e ricciuta, di colore fulvo; aveva lunghi capelli biondo-fulvi”. Giuseppe Levi, docente universitario, padre di Natalia e Camillo, padre di Adriano, a loro volta,

“Avevano in comune il socialismo, e l’amicizia con Turati”,

di qui la simpatia di entrambi per quel particolare

riformismo meneghino pragmatico e razionale.

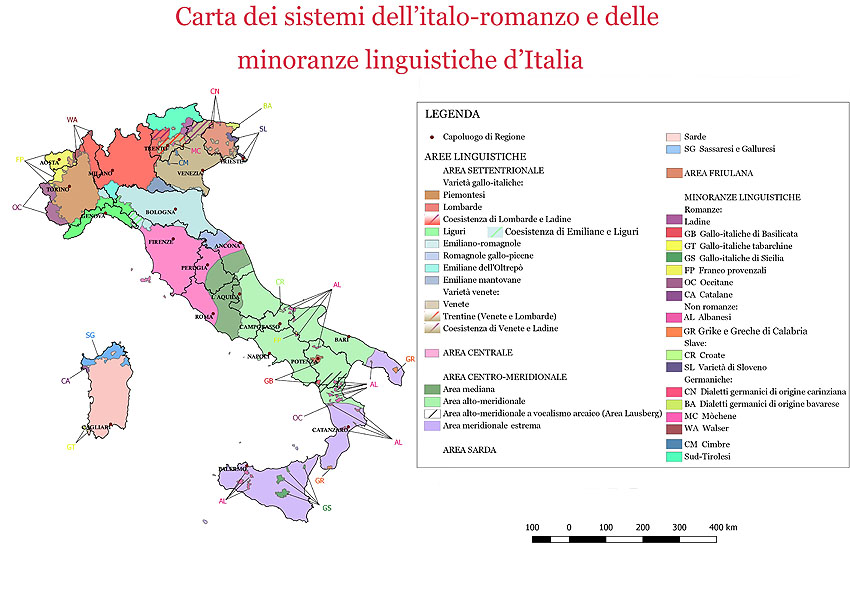

Camillo, di origini ebraiche, e la moglie Luisa Revel, figlia di un itinerante pastore valdese, erano orgogliosi di appartenere a due minoranze religiose. Di questa condizione ne fecero una ragione esistenziale, un costume civile, educando i loro figli al senso di responsabilità, al rispetto quasi religioso per i diritti e i doveri di sé e degli altri, al gusto per il rischio. In Adriano la saldatura tra etica protestante e spirito del capitalismo fu un tratto distintivo ma non unico.

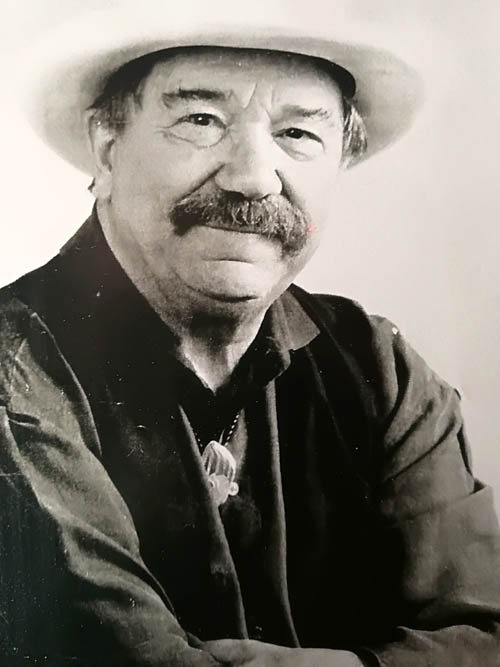

Poco più che quarantenne, con alle spalle il suo antifascismo, è membro dell’UNRRA (United Nation Relief Rehabilitation Administration); magna pars nel CASAS (Centro Autonomo di Soccorso ai Senza Tetto); membro autorevole della Commissione economica per la Costituente. A coronamento del suo impegno per il Movimento di Comunità diventa deputato nella III legislatura repubblicana. Nei due anni di attività parlamentare, prima che la morte lo cogliesse, nel febbraio 1960, a soli 59 anni, firmò con altri colleghi un progetto di legge abrogativo delle norme che consentivano il tiro al piccione ma anche al passero, allo storno, alla tortora. Era il 31 luglio1958.

Nella relazione al progetto si sottolineava come quella pratica non fosse “popolare e sportiva” ma un’attività ristretta a pochi che “traggono divertimento in un ambiente di lusso e di mondanità (…). Lo sterminio di questi animali per lo spasso di pochi facoltosi è veramente ingente”. Solo molto dopo le Olimpiadi romane del 1960 il piattello sostituì i volatili nei club e nei circoli esclusivi.

Un anno dopo presentò da solo la sua seconda proposta di legge. Si trattava di abolire l’art. 12 della LUN (Legge urbanistica Nazionale) del 1942. Quell’articolo consentiva ai Comuni consorziati di approvare un PRG intercomunale. Bastava però il veto di un solo sindaco per bloccare tutto.

Olivetti ebbe sempre a cuore le questioni legate allo sviluppo urbano, all’edilizia e non solo perché Presidente dell’INU. Era convinto che sul regime dei suoli e sulla loro destinazione che si risolveva il conflitto tra interessi della rendita speculativa, bisogni collettivi, razionalità e ordine dello sviluppo edilizio di una città.

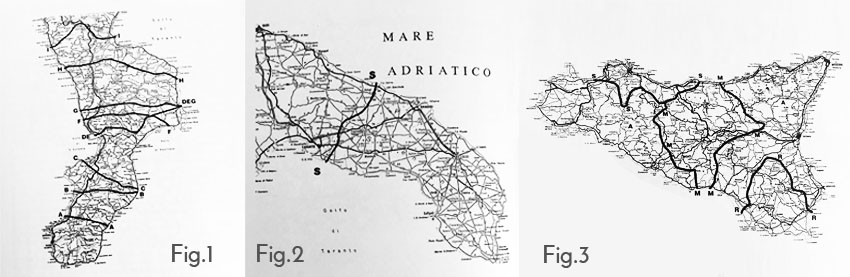

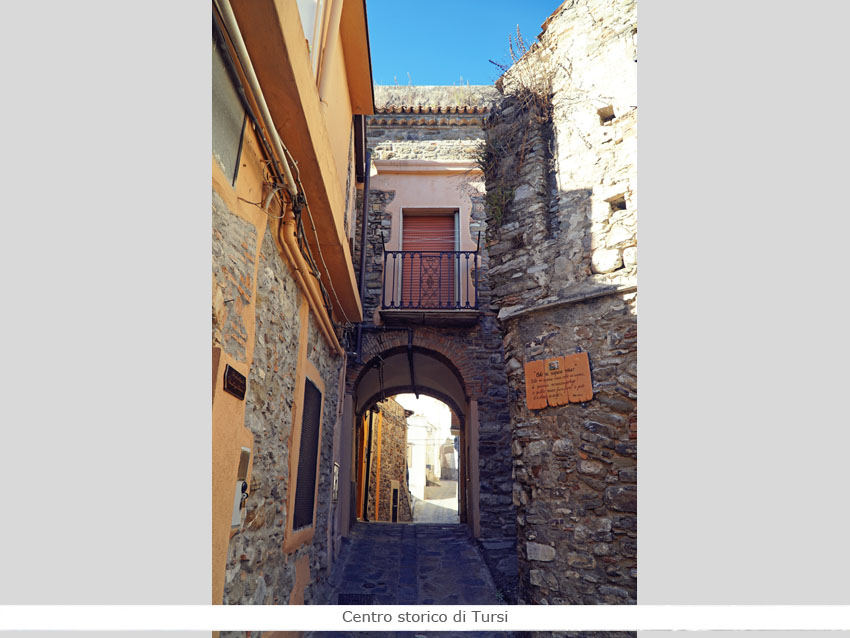

Il 5 aprile 1960 Franco Ferrarotti “deputato del Movimento di Comunità”, padre nobile della sociologia italiana, nella sua appassionata commemorazione di Olivetti alla Camera ne evidenzia alcuni tratti. Dice come l’industriale eporediese si collocasse molto al di sopra della “miserabile prospettiva del paternalismo padronale corrente”; come fosse convinto della necessità di introdurre novità, ricerca e sperimentazione nel ciclo produttivo. E proseguendo ricorda lo sguardo particolare di Olivetti per il Mezzogiorno che gli appariva “il banco di prova della democrazia italiana” e per il quale “aveva elaborato un piano organico di sviluppo industriale”. Ne costituivano l’essenza più intima: il rispetto per il territorio comunitario, la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni più importanti che li riguardavano, la programmazione. Pozzuoli e Matera che alludevano rispettivamente all’industria e all’agricoltura ne erano la filigrana.

Nel suo “Viaggio in Italia”, effettuato per conto della RAI tra il 1953 e il 1956, Guido Piovene giunge anche a Matera. Ne tratteggia lo sviluppo urbano tra il moderno e i Sassi e scrive che lì, insieme con altri abitanti, vivono “oltre 1200 protestanti (…) che appartengono alle sette più popolari e visionarie quali i battisti e soprattutto i pentecostali”. Lo scrittore vicentino si sofferma sul clima culturale in città nel quale scorge un certo “radicalismo politico negli ambienti cattolici”, anche se in misura maggiore “La funzione critica è esercitata soprattutto da un gruppetto di giovani legati al Movimento di Comunità (…). Le loro idee compaiono in un settimanale, “Basilicata” ”.

Si può scorgere in questo accenno l’esistenza di un rapporto tra Olivetti e Matera che nel corso degli anni ’50 diventerà sempre più stretto e fecondo.

Se oggi quel nesso è riemerso, nel dibattito storiografico, non è certo per l’evento Matera 2019 frutto, come sostengono giustamente taluni, di una potente negoziazione tra potere politico e risorse naturali del territorio regionale. Ripensare quel legame e la stagione a cui dette vita torna utile per uno sguardo sulle miserie del presente appena velato dalla spettacolarizzazione mediatica dei Sassi; e per misurare l’incidenza che quel torno di anni ebbe nell’introdurre elementi di cambiamento e di modernità nel tessuto cittadino.

Leonardo Sacco, uno dei giovani critici intravisti da Piovene, in un commosso ricordo in morte di Olivetti, apparso su “Basilicata” 3/1960, racconta che nel marzo 1946 acquistò in un’edicola a Matera un “giornale di tipo insolito”. Era “Comunità”. Dalla lettura di quella rivista ne ricavò la convinzione che per uscire “dal caos” di allora occorresse “veder chiaro e veder nuovo”. Vale a dire guardare alle novità e non alle permanenze, alle fratture e non alle continuità del ‘900 italiano.

La presenza degli olivettiani è segnalata da una lunga relazione

del prefetto di Matera del 25 maggio 1957 al Ministero degli Interni

dove da poco si era insediato Fernando Tambroni.

Scrive che i Circoli di Comunità erano nati prima del 1954 quando invece era comparso il Movimento di Comunità. Presenti “con finalità esclusivamente culturali”, in breve tempo erano riusciti ad animare un dibattito su quali mezzi fossero necessari “per la risoluzione dei problemi sociali, riguardanti in particolare il basso tenore di vita delle popolazioni del Mezzogiorno d’Italia rispetto a quelle del Nord”. Molto attivi nel Circolo materano erano alcuni giovani. Pietro Ricciardi insegnante “distaccato presso il Provveditorato agli studi” è descritto “elemento piuttosto fazioso” nella preoccupata nota prefettizia. Ricciardi girava nei Comuni del materano col suo Bibliobus per avvicinare adulti, vecchi, bambini alla lettura convinto che la cultura fosse un forte strumento di emancipazione. Attivi erano anche Francesco P. Nitti e Nicola Strammiello, entrambi docenti. E Sacco, naturalmente, che in una riunione a Milano del Movimento era stato eletto “membro della direzione politica centrale del detto Partito”.

Da altra fonte archivistica si apprende che nel 1958 in Basilicata esistevano 56 Circoli (23 nel materano, 33 nel potentino); in quell’anno essi costavano a Olivetti 1.107.000 lire. Saranno ridotti a 14: 2 nel potentino, 2 nel materano, quasi a segnare una migliore efficienza culturale e operativa di questi ultimi. Le cause del ridimensionamento vanno ricercate nella crisi del Movimento e nelle decisioni del gruppo aziendale di operare tagli e finanziamenti.

I Circoli possedevano un patrimonio inestimabile in libri e riviste: sociologia, psicologia motivazionale, management, economia, antropologia;

l’abbonamento a tante riviste fra cui “Casabella”, “Comunità”, “Il Ponte”, “Lo Spettatore italiano”, “Nord e Sud”, “Paragone”. Era un universo di saperi nuovi, sperimentali, scientifici, tecnici su cui si esercitava la censura delle culture comunista, cattolica, crociana. Matera fece da cavia per la diffusione di questi contenuti culturali in tutto il Mezzogiorno subendone per prima l’influenza e il lascito successivo.

Ruotavano intorno ai Circoli studenti universitari, insegnanti, avvocati, medici, ingegneri, eruditi locali. Non si creda che quelle figure sociali segnassero il carattere elitario e aristocratico degli olivettiani. Suggeriscono, ancora oggi, l’esistenza

di processi di mobilità sociale che nel tessuto regionale tendevano a superare

la bipolarità braccianti-agrari, con cui era rappresentata la regione.

Nelle contrade lucane, in specie materane, di quegli anni, la presenza e le attività culturali degli olivettiani fecondarono un processo di educazione alla democrazia, alla cultura politica, alle curiosità culturali che guardava alle nuove generazioni nella convinzione che la modernità avesse bisogno anche di un côté critico, etico e libero nel pensiero. In seguito non si è avuto nulla di simile.

A partire dal 1949 Olivetti fa giungere a Matera un gruppo di scienziati sociali, di tecnici, di urbanisti, di esperti nel management delle risorse e della progettazione. Bastano alcuni nomi per cogliere nel loro profilo un forte èthos pubblico, per misurare competenze specifiche, spessore culturale, qualità intellettuali. Si va da Ludovico Quaroni a Giovan Battista Martoglio, da Guido Mazzucchelli-Nazdo a Riccardo Musatti, a Rigo Innocenti; da Lidia De Rita a Tullio Tentori, a Eleonora Bracco. Saranno essi, con i materani Nitti, Ricciardi, Sacco ed altri, che attraverso la volontaria presenza sul campo, col metodo dell’inchiesta partecipata tenuta a battesimo proprio a Matera, con grandi idealità, tenteranno di dare corpo al sogno olivettiano. Membri della “Commissione di studio sull’agro e la città di Matera”, voluta nel 1951 dall’UNRRA-CASAS Prima Giunta, quindi da Olivetti, essi contribuirono a gettare le basi per la legge sullo sfollamento dei Sassi, a sostenere per Matera la necessità del PRG, a pianificare la costruzione del borgo rurale “La Martella”.

Con le dovute cautele e le differenze di spazio e tempo, i borghi rurali olivettiani rinviano all’esperienza dei villaggi operai.

Per questi, per esempio, si pensi ai Crespi di Canonica d’Adda, ai Marzotto di Valdagno, ai Rossi di Schio. Sono tutti industriali tessili, cotonieri, ossia il settore più forte del capitalismo italiano tra fine ‘800 e ‘900 ineunte. Il loro paternalismo, però, s’interrompeva sul tema della libertà individuale. Se un operaio veniva sorpreso fuori dal villaggio a frequentare la sede sindacale della FIOT (Fed. Ind. Operai Tessili) o la sez. socialista veniva subito cacciato. In ossequio a questo stile la FIAT schederà più di 100.000 operai nel secondo dopoguerra. Non così nelle fabbriche Olivetti, dove libertà individuale, dignità del lavoratore, alti salari, investimenti in ricerca, elevato tasso di innovazione, erano a base della produttività e della commercializzazione dei manufatti.

Pur ripetendo alcuni criteri ispiratori del villaggio operaio, “La Martella” aveva fattori di diversità ideale e progettuale. Il borgo doveva avere tutti i servizi, dalla farmacia alla scuola, ospitare non più di 2/300 famiglie per dare l’immagine di una struttura comunitaria e non di un alveare. Doveva essere al centro dei terreni dati in proprietà in modo da ridurre il viaggio da casa al lavoro. Il tempo così liberato era destinato a una sociabilità alta: letture, biblioteca, cinema, viaggi culturali, corsi di formazione per introdurre innovazioni nelle tecniche colturali. Ciò nonostante, il trasferimento di abitanti dai Sassi a “La Martella” andò a rilento e subì forme di ostruzionismo.

I primi a spostarsi, è il caso di ricordarlo, furono molti di quei battisti e pentecostali di cui Piovene aveva segnalato la visionarietà. La loro numerosa presenza a Matera deriva dall’apostolato religioso e laico del Monaco Bianco che agli inizi del ‘900, in concomitanza con la nascita del sindacalismo rivoluzionario nel Mezzogiorno, aveva guidato le lotte bracciantili, contro gli agrari materani, per il diritto di spigolatura, le otto ore, salari più dignitosi.

Interessata da un visibile processo di mobilità sociale, Matera visse in quel decennio uno sviluppo edilizio pubblico e privato all’altezza del mutamento. In mancanza

di una pianificazione urbanistica il rischio era la costruzione di una città-mostro. Nell’immaginario olivettiano, invece, gli interessi della comunità, i suoi bisogni

e i desideri dovevano trovare nella pianificazione, nella classificazione

delle aree e dei suoli una rispettosa e armonica realizzazione

con l’intero territorio comunitario.

Si pensi a Pozzuoli. Nel suo discorso del 1955 ai lavoratori, Olivetti sosteneva come la fabbrica costruita “di fronte al golfo più singolare del mondo (…) si è elevata all’idea dell’architetto, in rispetto alla bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel lavoro di ogni giorno”. Fu Luigi Cosenza l’architetto realizzatore di quell’armonia.

I comunitari materani utilizzarono “Basilicata” come strumento di lotta, di denunzia degli scempi edilizi ottenendo risultati favorevoli più a Matera che a Potenza. Si batterono per anni perché il conflitto tra disordine e irrazionalità della rendita speculativa non travolgesse del tutto l’armonia comunitaria. Gli alterni risultati ottenuti per effetto della potenza delle controparti (in primis Emilio Colombo) non scoraggiarono gli olivettiani. La loro resistenza può considerarsi frutto di una triplice azione: percepirsi portatori di saperi tecnici e scientifici con cui sostenere il conflitto; sentirsi parte di un più ampio disegno modernizzatore; riconoscersi sintesi tra l’alta tradizione di impegno civile propria degli intellettuali meridionali e le novità dei tempi.

Il capitalismo comunitario, ovvero l’idea che “il capitale azionario delle grandi

e medie imprese deve appartenere in parte alla comunità” locale

e che alla gestione e proprietà devono partecipare insieme

“i lavoratori, la Comunità e lo Stato regionale”, fu sconfitta.

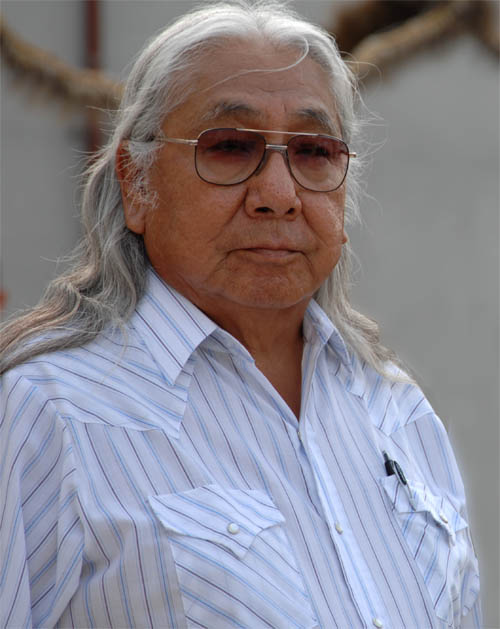

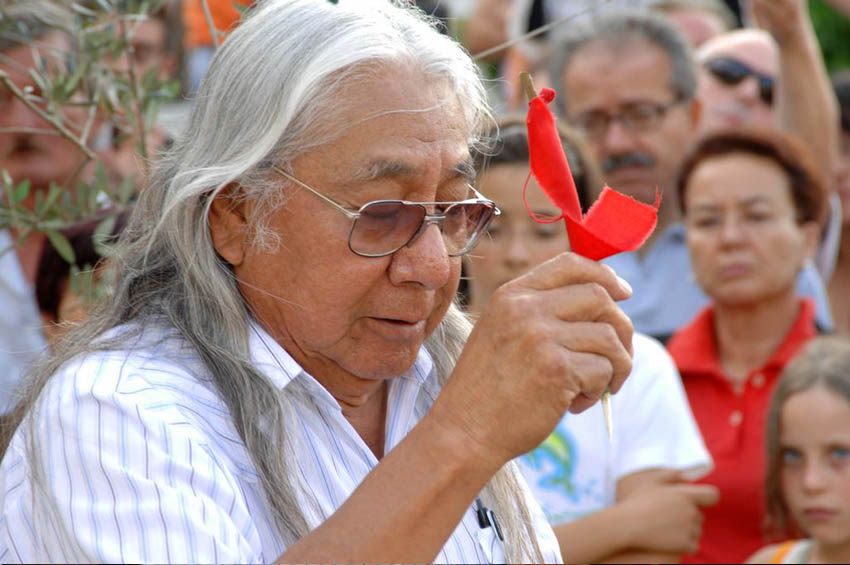

Concorsero a ciò l’ostilità pregiudiziale e ideologica di Claire Booth Luce e la miopia di Confindustria. L’associazione, infatti, ritenne preferibile la scorciatoia dei finanziamenti pubblici, la distribuzione dei dividendi anziché il loro reimpiego in ricerca, sviluppo, innovazione. Nonostante la politica di alti salari, Olivetti si trovò a fare i conti anche con l’opposizione della CISL, più che della CGIL.

Lo schema teorico del federalismo olivettiano (Comunità e Stato regionale) non incrinava né l’Unità del Paese, né la solidarietà reale. Nel 1952-54 il gruppo aveva deciso “di trasferire al Sud il suo potenziale di incremento produttivo”. A causa di una ennesima crisi che aveva investito il Canavese, la politica di riassorbimento dei disoccupati negli stabilimenti di Ivrea non poteva avvenire come era accaduto in precedenti situazioni. Pur tuttavia, ricorda Olivetti agli operai di Pozzuoli, nessuno “ebbe a lamentarsi (…). Perché nella coscienza dei nostri operai del Canavese è vivo il senso di solidarietà con i fratelli della Campania, della Calabria, della Lucania”.

L’abbandono del Mezzogiorno, le scorribande leghiste e neoborboniche (che lo stanno attraversando), l’autonomia differenziata costituiscono un pericolo per la democrazia italiana. La lotta contro questo scenario è il lascito migliore dello “sguardo” di Olivetti e va mantenuto vivo.