PESCHICI LUOGO CELESTINIANO

Silone frusta le gerarchie affermando che l’utopia è il rimorso della Chiesa.

Il potere non è mai salvifico, lo è la rinuncia ad esso, come affermazione di libertà e purezza della coscienza: “Servirsi del potere? Che perniciosa illusione! E’ il potere che si serve di noi”.

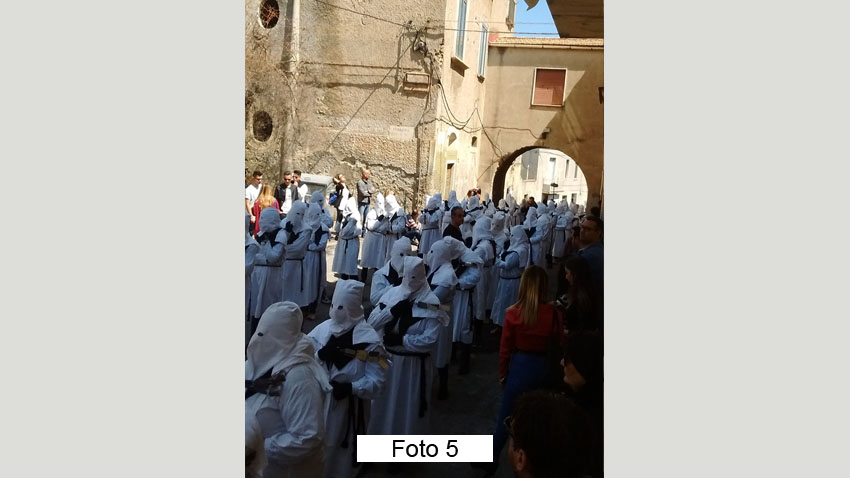

Il messaggio siloniano sceglie la spoglia forma teatrale per attingere definitiva efficacia, esprimendo un protagonista con un’idea forte, coscienza che sovrasta la persona. Siamo in un’atmosfera francescana, tra echi gioachimiti; “serpeggia nell’aria l’offesa inferta all’eredità spirituale del poverello d’Assisi”. Si avvertono fermenti di rinnovamento. Pietro Angelerio scende dal regno dell’utopia lungo i sentieri del mondo, un mondo che non conosce, nel quale si muoverà con impaccio. Profetico e ammonitore era stato lacopone da Todi che, mettendolo in guardia dai cardinali, assetati di ricchezze per sé e per il parentato, esprimeva il suo dolore per l’accettazione del pontificato.

Celestino V, dopo tante ambasce e interiori tormenti, compie l’estremo atto di rinuncia al pontificato, destinato a rimanere l’unico nella storia bimillenaria della Chiesa.

E. tornato fraticello, amato e seguito dai fedeli, viene braccato e incarcerato. In una buia torre soffoca la sua utopia; ma continuerà a brillare la luce della sua coscienza intollerante del compromesso, che ha additato nel potere sotteso all’istituzione religiosa il nemico più pericoloso.

Nel dramma di Silone una versione scenica efficace lascia a certi scorci abruzzesi il palpito dell’arte, unito al sentimento della antica terra madre. Un Abruzzo che non ha niente di turistico, di realistico e visibile in senso esteriore, in cui il seme della predicazione di San Francesco è ancora fecondo.

Si svolge una lotta impari tra i fraticelli spirituali, perseguitati dalle autorità

perché chiedono il ritorno al modo di vivere cristiano, alla povertà

e semplicità evangelica, e le ragioni della Chiesa.

La notizia dell’abdicazione di Celestino V colpì in maniera dirompente proprio i francescani spirituali, provocando un disorientamento profondo che si risolse in un vero e proprio atteggiamento di rivolta. Costoro, che avevano trovato in lui l’appoggio nella lotta contro i conventuali, si trovarono spiazzati dal fatto eccezionale della sua rinuncia. Pietro da Fossombrone (Angelo Clareno) non accettò di rientrare nell’ordine francescano dopo la soppressione, ad opera di Bonifacio VIII, dei Pauperes Heremite Domini Celestini e con un gruppo di confratelli fuggì in Grecia, mentre Ubertino da Casale contestò la liceità dell’abdicazione, considerando la successione di Bonifacio un’usurpazione.

La presenza nel Gargano di “fraticelli” spirituali al seguito di Celestino V

trova un’eco letteraria ne L’Avventura di un povero cristiano di Silone.

Sarebbe stimolante vagliarne l’ipotesi storiografica.

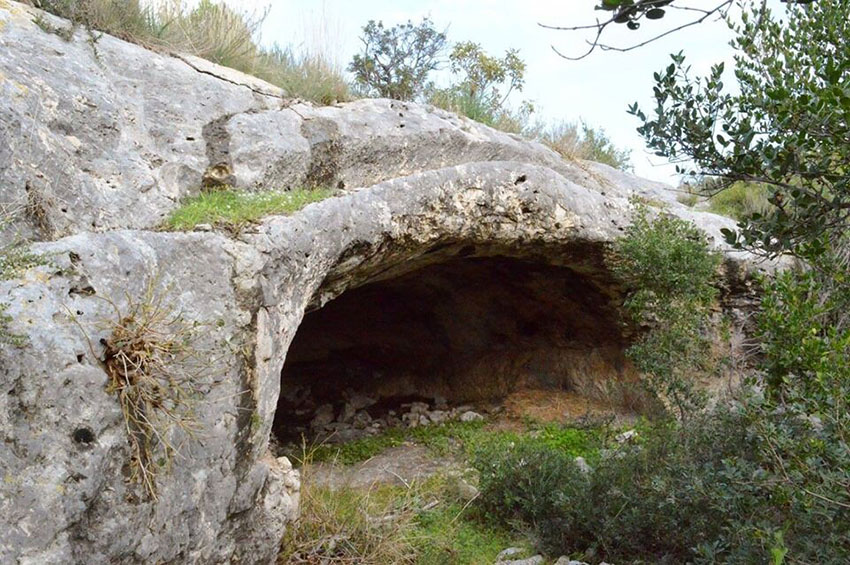

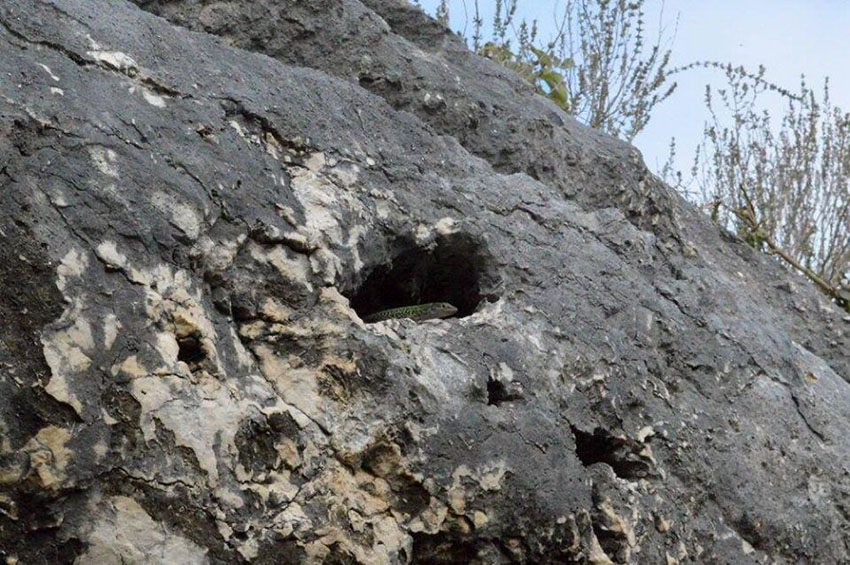

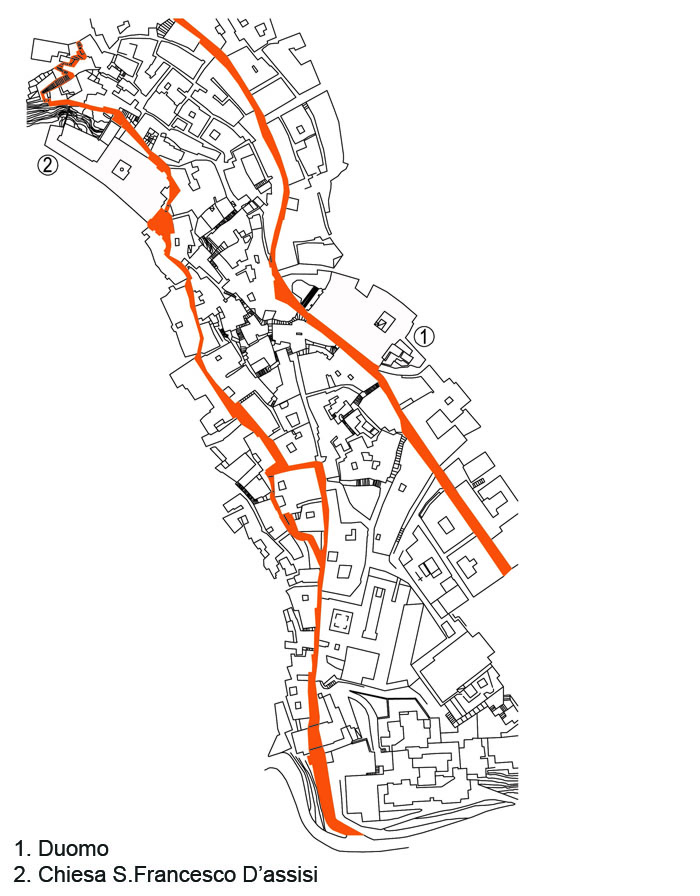

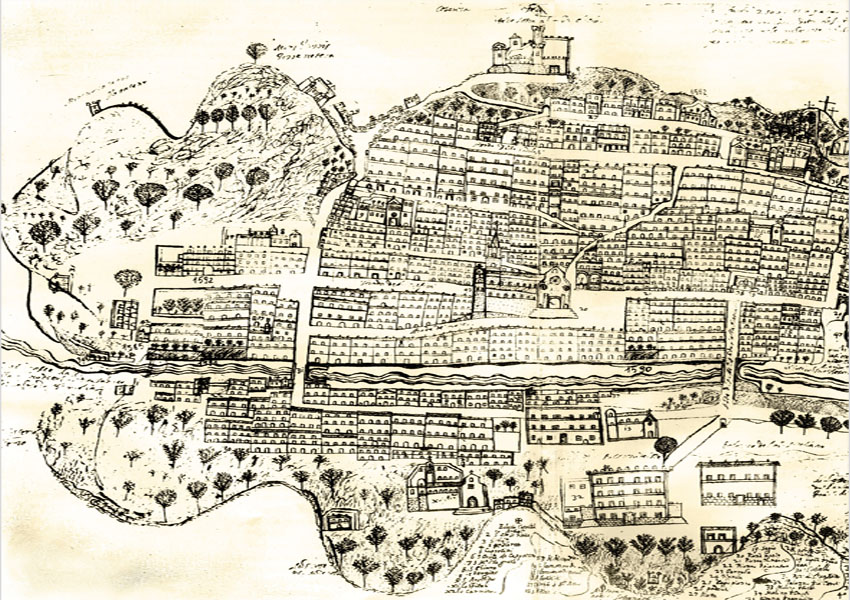

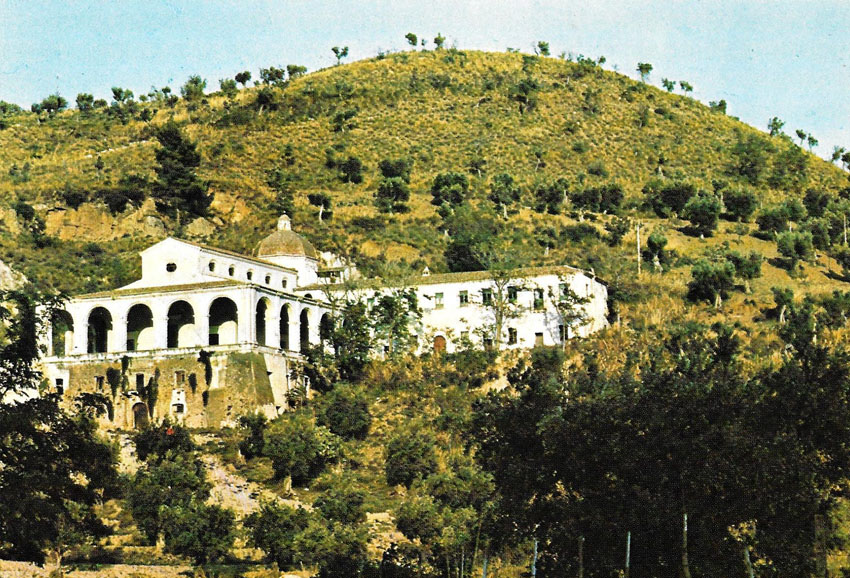

Analizziamo ora il testo della scena V del dramma siloniano. L’azione si svolge in una località impervia, raggiungibile solo in barca, tra Peschici a Vieste, sulla costa meridionale del Gargano. La scena rappresenta un’ampia semigrotta, incavata a mezza costa d’un promontorio roccioso, quasi a strapiombo sul mare. Attorno alla grotta crescono piante di fichidindia e qualche olivastro; davanti vi passa un sentiero che si allarga a forma di terrazzino. Alcuni grossi sassi fungono da sedili. Un fontanile è vicino.

Il tempo del racconto è un sereno pomeriggio del mese di maggio 1295.

Sono passati sei mesi dall’abdicazione di papa Celestino e dall’inizio

della sua fuga per sottrarsi alle ricerche degli agenti di Bonifacio VIII

e dei loro concorrenti francesi.

Pier Celestino riposa all’interno della grotta illuminata dal sole ponente; è seduto su un pagliericcio, con la schiena e la testa appoggiate alla roccia, gli occhi chiusi. Due giovani frati, per motivi di prudenza, in abiti civili, aspettano che si svegli per comunicargli le ultime novità: il priore di San Giovanni in Piano ha messo a disposizione una barca con un paio di pescatori per andare in Grecia, nell’isola di Acaia (golfo di Corinto), dove ritroveranno gli amici che li hanno preceduti. Aspettano, per partire, che il vento sia favorevole. Fra Tommaso da Sulmona è giù con i pescatori per definire le ultime questioni pratiche.

Presa la decisione dell’esilio, Celestino ne spiega i motivi ai due fraticelli che gli sono rimasti accanto, dopo che gli altri sono stati imprigionati e pochi sono riusciti a riparare in Grecia: “Figli miei; guardate questa terra, queste pietre, il mare, il cielo; riempitevi l’anima di queste immagini; per ripensarle da lontano.

Bisogna amare la propria terra, ma, se essa diventa inabitabile per chi vuole conservare la propria dignità, è meglio andarsene.

La nostra giustificazione non é spregevole poiché non ci viene suggerita dalla pigrizia, ma dalla missione che ci rimane.”

Nel successivo dialogo fra Tommaso e Pier Celestino, c’è il riferimento alla località di Peschici, dove da parte di alcuni marinai si “mormorava” sul povero fuggiasco:

Fra Tommaso: “Mi dispiace d’insistere, ma è meglio sbrigarsi: A Peschici qui vicino, si mormora su di voi Uno dei pescatori: che adesso è tornato di lí è stato interrogato da un gendarme.”

Pier Celestino (rompe gli indugi): “Meglio evitare il rischio, partiamo subito.”

L’azione riprende nel medesimo quadro, un mese più tardi. Vari particolari mettono in evidenza che la grotta è abitata e che è trascorso del tempo dalla scena precedente: alla primavera è succeduta l’estate. Sul sentiero che sale dalla costa, appaiono Matteo il tessitore e la figlia Concetta che, banditi dal Morrone per le loro idee religiose, finalmente, dopo innumerevoli disagi di viaggio, via mare hanno raggiunto i fraticelli di Celestino nell’impervia località garganica. All’improvviso arrivano dal sentiero grida di gioia: appaiono correndo fra Gioacchino e fra Clementino. L’incontro è molto affettuoso, con prolungate e ripetute strette di mano.

Riportiamo alcuni stralci del dialogo:

Concetta: “Sappiamo del naufragio. Dunque, vi eravate imbarcati per la Grecia, e il mare vi respinse. Poi?” Gioacchino: “Al ritorno fummo informati che a Peschici, qui vicino, era giunta una missione per catturare Pier Celestino.”

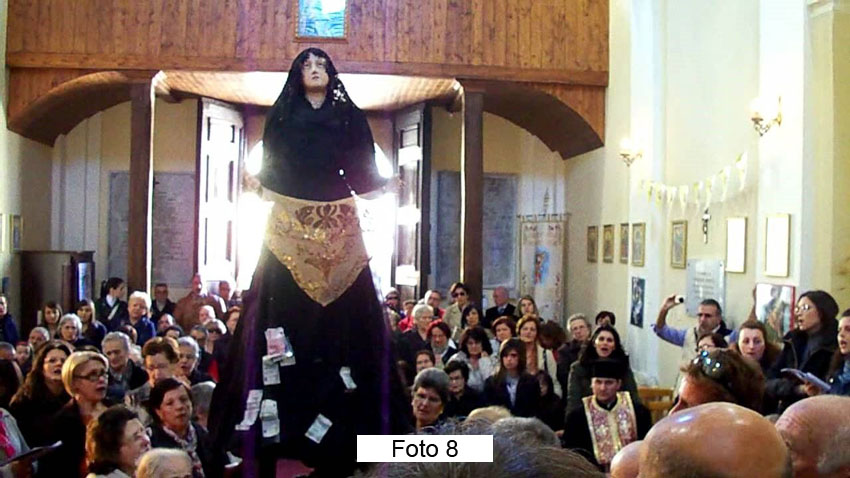

Clementino: “Dovete sapere che ogni suo minimo spostamento veniva seguito e controllato. Era difficile per lui nascondersi Tuttavia le autorità locali non osavano mettergli la mano addosso per non sfidare la collera dei fedeli.”

Gioacchino: “Per ultimo, però, un capitano della dogana delle pecore aveva avvertito i suoi superiori che Pier Celestino si era rifugiato qui nel Gargano. La denunzia arrivò fino al re che, a dire la verità, si preoccupò di togliere alla cattura ogni aspetto odioso. Ne diede l’incarico a un prelato che ha il titolo di patriarca di Gerusalemme e a vari gentiluomini con le loro famiglie. La delegazione doveva presentarsi a lui come per rendergli onore. Ma Pier Celestino rifiutò la finzione e si consegnò prigioniero.”

Concetta: “Perché non fuggì? Perché voi non vi opponeste alla sua resa?”

Clementino: “Discutemmo parecchio con lui. Ma non ci fu verso di persuaderlo ancora una volta alla fuga, benché i nostri amici di qui la presentassero come assai facile…”

(…) Gioacchino: “Appena soli, ci siamo buttati a capofitto nel lavoro da lui indicatoci. Stiamo costituendo qui, nel Gargano, una base di scambi di messaggi e documenti con gli esuli rifugiati in Grecia e coi nostri amici delle varie province. Stiamo cercando di camuffare questa attività sotto apparenze non sospette, mercantili. Vari barcaioli ci aiutano. Il nostro Clementino è appunto tornato ieri dalla Grecia con scritti del Clareno e di Fra Ludovico. Stasera ve ne leggeremo dei brani: sono di una forza spirituale commovente. Abbiamo già cominciato a farne delle copie per gli amici delle province. (A Concetta): Per farli arrivare a destinazione, potreste approfittare dei prossimi grandi pellegrinaggi; ne discuteremo il modo…”

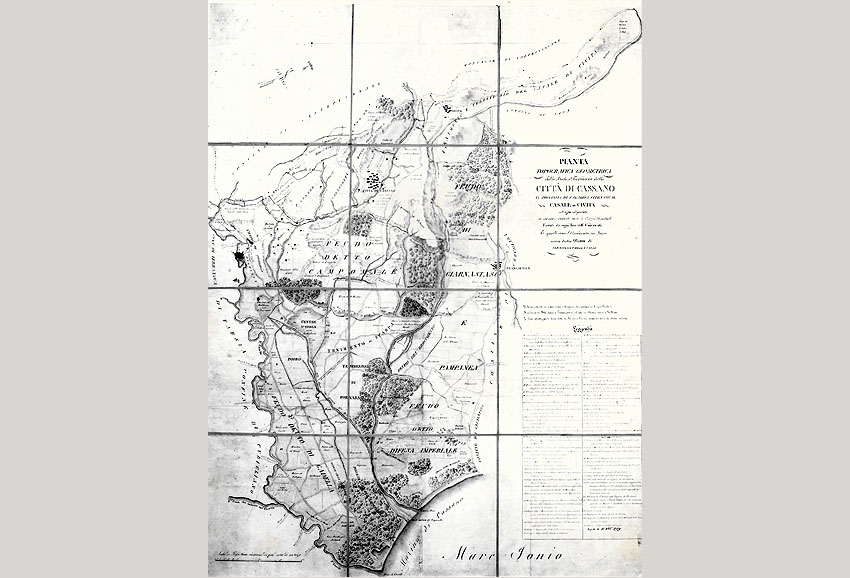

Dopo la rinuncia al pontificato, Celestino si era diretto verso il monastero

di San Giovanni in Piano, presso Apricena, che seguiva il suo ordine religioso.

Quattro settimane furono necessarie perché il priore gli procurasse

un imbarco a Rodi Garganico, il porto più vicino.

La costa a quel tempo appariva sufficientemente attiva nel piccolo cabotaggio per il trasporto delle merci, particolarmente derrate cerealicole e sale, dall’interno; scali abbastanza efficienti e attivi erano Rodi, Peschici e Vieste, che non trascuravano un traffico su più vasta scala con i porti dalmati e con Venezia. Il fuggitivo si imbarca per la Grecia, dove probabilmente intende raggiungere la comunità degli spirituali di Clareno, ma la nave naufraga a quindici miglia da Rodi e a cinque miglia da Vieste.

La località dove egli trascorre nove giorni, prima di essere individuato e consegnato agli emissari di Bonifacio VIII, non è stata individuata precisamente dai biografi coevi (Analecta Bollandiana, Vita C). Due storici locali, Giuliani e Aliota, la localizzano rispettivamente nella spiaggia di S. Maria di Merino, presso Vieste e nell’Abbazia benedettina di Santa Maria di Càlena, a Peschici.

Fonti orali , che si riflettono nella toponomastica dei luoghi, riferiscono

che Celestino V si rifugia in una zona rupestre, la grotta dell’Abate,

presso la spiaggia di Calalunga, tra Peschici e Vieste, ed è qui

che sarebbe stato prelevato dal governatore di Vieste.

Giuseppe Martella, appassionato cultore di storia garganica, riporta nei suoi appunti la seguente ipotesi: “…Papa Celestino trovò rifugio in una grotta di Peschici , quella che noi chiamiamo ‘a grott u papa’. Questa si trova nel bosco di pini a ridosso della punta di Calalunga che nella Carta Geografica dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli di Rizzi e Zannoni del 1806 è detta Cannalunga, forse per la sua forma che si allunga nel mare.”

Un singolare toponimo ci indica di come sia diffusa l’eco della presenza

di Celestino V nei luoghi suddetti: l’insenatura da cui si diparte il sentiero

che conduce al complesso rupestre è denominato in dialetto peschiciano

u’ lale d’ la Croce ( spiaggetta della Croce).

La Croce è tipica della simbologia legata al personaggio: il logo dello stemma celestiniano è una Croce con una S intrecciata, simbolo dello Spirito Santo. Il sopralluogo nella “Grotta dell’Abate” da parte della dott.ssa Giovanna Pacilio della Sovrintendenza Archeologica di Bari, effettuato una ventina di anni fa per verificare la natura dell’insediamento, non ha dato particolari riscontri. Ma la ricerca continua…

Scritta nel 1966-67 da Ignazio Silone, L’avventura d’un povero cristiano apparve nel marzo del 1968 nella collana “Narratori italiani” di Mondadori, con una dedica emblematica: “la solita storia”. Dopo un silenzio di secoli della letteratura, l’Autore rilegge in chiave evangelica, non difforme dal Petrarca, la storia di Celestino V, simbolo della inconciliabilità della santità con il potere, postulando un cristianesimo “demitizzato”, sciolto dai legami temporali. La Chiesa, incarnata in Bonifacio VIII, diventa l’esatto pendant ideologico del partito politico, che chiede ai suoi seguaci il prezzo altissimo dell’anima.