L’ANSIA DELLA RUSSIa VERSO IL MEDITERRANEO

“L’ansia della Russia verso il Mediterraneo e il ricco intreccio con la cultura italiana” potrebbe spregiudicatamente trasferire la nostra visione verso una polarizzazione di paesi lontani, verso l’area del Mediterraneo a noi tanto cara, operazione già portata avanti con l’articolo su Rossellini:

questa volta dalla Crimea verso il Sud d’Italia “dorato”, come dice Puškin, da Bisanzio a Lecce, con le sue pietre magiche dal tufo giallo.

Un viaggio in Russia di Carlo Azeglio Ciampi – allora, nel 2000, presidente della Repubblica – fu l’occasione per far nascere un protocollo Ciampi-Ivanov (all’epoca Ministro degli Esteri) che stabiliva nuovi e serrati rapporti culturali tra l’Italia e la Russia. L’accordo fece nascere l’idea di

una grande mostra da tenersi a Roma ed a Mosca che coinvolgesse

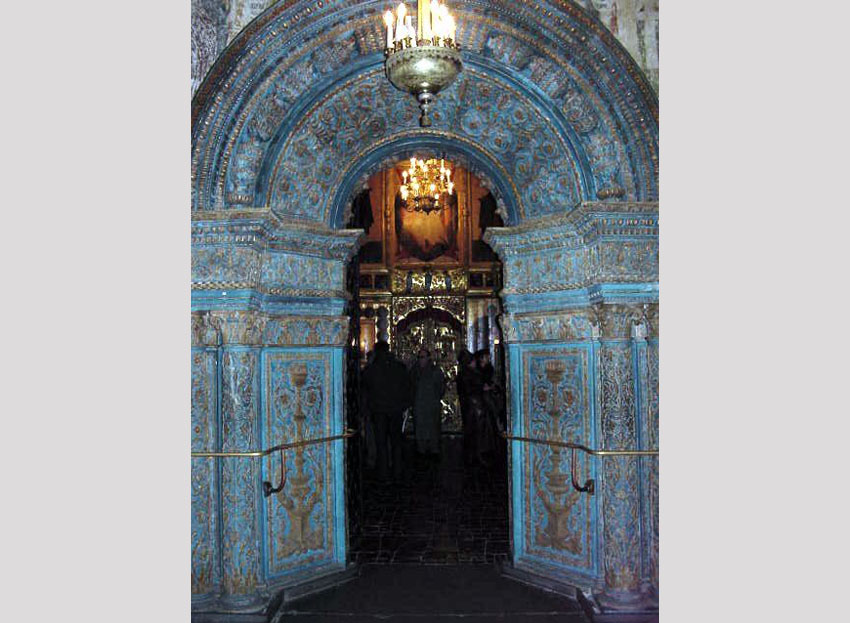

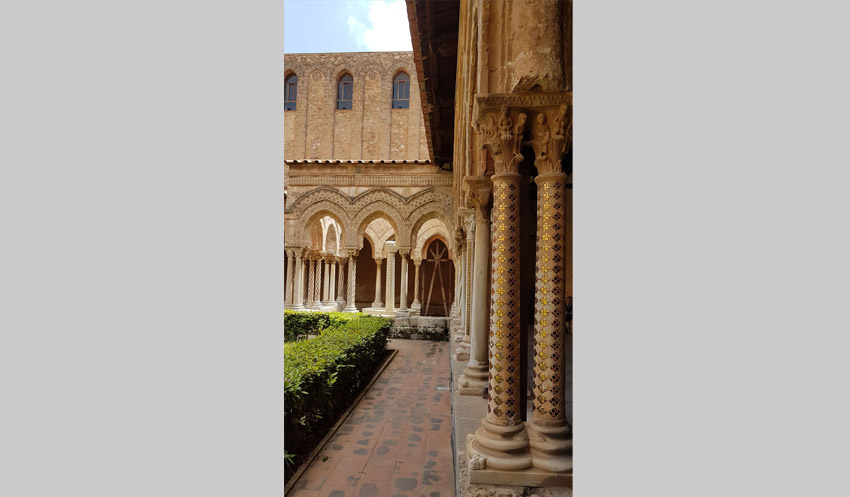

ottocento anni di storia tra i due Paesi, a partire dalle prime evangelizzazioni di Cirillo e Metodio, da Bisanzio, nelle terre degli slavi.

Nacquero i primi frammenti lignei dipinti su fondo oro, dove la Trinità era rappresentata dal Padre, dalla Madre e dal Figlio. Non era ancora il tempo in Russia per lo Spirito Santo, il confronto era con i nostri Giotto e Cimabue ed altre influenze bizantine, come il bruciaprofumi della fine del XII secolo, in argento dorato a sbalzo e traforo, proveniente dalla Basilica di San Marco a Venezia, che diventerà uno dei leit motiv della mostra. Poi il Rinascimento in pompa magna, con il raffronto tra il maestro russo Andrej Rublëv ed i nostri grandi, tra gli altri Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, Tiziano Vecellio, Raffaello Sanzio, il Correggio, Antonello da Messina… una cornucopia sontuosa, proseguendo oltre, fino al secolo dei Lumi, all’Ottocento, per arrivare a Malevič:

Da Giotto a Malevič e la reciproca meraviglia

fu il titolo della mostra. Per me si era aperto un mondo, conosciuto fino ad allora solo attraverso ricerche storiche, culturali e politiche, ma era la prima esperienza diretta nella “Grande Madre” Russia.

Quando mi fu affidato l’incarico di allestire la mostra e di partecipare in modo serrato a tutte le fasi di preparazione e di sviluppo di questa grande macchina progettuale, sentii subito un’attrazione profonda.

Fu l’inizio dell’esplorazione di un “continente” come la Russia, setacciandone la storia, scoprendone i rapporti costanti e fruttuosi con le scuole italiane, il trionfo della “Terza Roma” creata da Pietro il Grande, per spostare ad ovest l’area d’influenza ed anche per bilanciare l’eccessiva potenza della nobiltà di allora, che sfruttava nella direzione di Perm’ e degli Urali le immense ricchezze minerarie del sottosuolo.

San Pietroburgo fu ideata, progettata e decorata soprattutto da architetti italiani; sorse come una “città ideale” che intrecciava il suo percorso con le città luce sparse nel pianeta.

Sotto la direzione di Mario Serio fu portato avanti lo schema finale del progetto.

Nasceva qualcosa di nuovo e di magnetico in quegli anni tra il 2002 e il 2005: la Russia compiva il suo tormentato percorso dall’assolutismo sovietico alla perestrojka ed alla glasnost di Gorbaciov, all’assolutismo da libero mercato di Boris Eltsin!

Il progetto si delineava e così nasceva una composizione formata da cinque capitoli fondamentali: In principio era Bisanzio (1200 a.C. – 1400 a.C.), Verso le identità moderne (1400-1600), L’età dei Lumi (1700 – 1800), Il secolo della borghesia dal Romanticismo al Simbolismo e Le sfide della modernità tra democrazia e pensiero unico. Scriveva il gruppo degli storici dell’arte: “Il progetto scientifico della mostra ha preso forma attraverso incontri ripetuti e costruttivi di specialisti dei due Paesi, che hanno coinvolto per la prima volta storici dell’arte e dell’architettura, responsabili di istituzioni culturali. L’iniziativa espositiva originata nel corso di intese bilaterali ha trovato fin da subito consenso ed interesse, poiché il fatto che si intendesse esaltare il ruolo delle arti come fattore di identità, terreno di confronto, strumento di scambio tra i popoli costituiva di per sé un riconoscimento di importanza e addirittura di centralità del patrimonio artistico nel quadro internazionale”.

Ci vollero tre anni di preparazione e più viaggi a Mosca ed a San Pietroburgo, alle ricerca delle tracce d’italianità per noi, e per loro alla ricerca in Italia delle tante orme lasciate e dai tanti acquisti eseguiti.

I nobili, la corte e gli artisti russi, ispirati ed affascinati dalle arti, dall’architettura,

dai costumi, dalla musica, dalla natura stessa del nostro Paese, così profondamente affacciato nel Mediterraneo, mentre loro ne erano appena lambiti nel lontano Est

dalle acque del Mar Nero, vivevano questo viaggio come una ricerca dell’Eden. E così, della Crimea, dopo averla conquistata,

fecero un “paradisiaco Mezzogiorno d’Italia”.

A Mosca trovammo i Sovraintendenti russi che ci fecero da guida nei maestosi musei moscoviti, con una ricchezza impressionante di tesori, opere d’arte, riproduzioni, studi, plastici, arredi, carrozze, il primo periodo sovietico con i tanti poeti della “rivoluzione” poi tradita, come Tatlin, Majakovskij, Nijinsky, il realismo sovietico dei tempi stalinisti, una sequenza dove la doratura delle icone di Rublëv sfumava nelle bianche parrucche del Secolo dei Lumi, fino alle percezioni stilistiche dei “ribelli”, ai muscoli ed all’enfasi della classe operaia e dell’Armata Rossa. Al di sopra di tutto questo, una “zarina”, Irina Antonova, che sedeva sul trono dell’Arte fin dai tempi di Brèžnev, ottantenne e piena di energia. Fu dunque Da Giotto a Malevič a chiudere il cerchio degli ottocento anni d’intrecci storico-artistici fra i due Paesi.

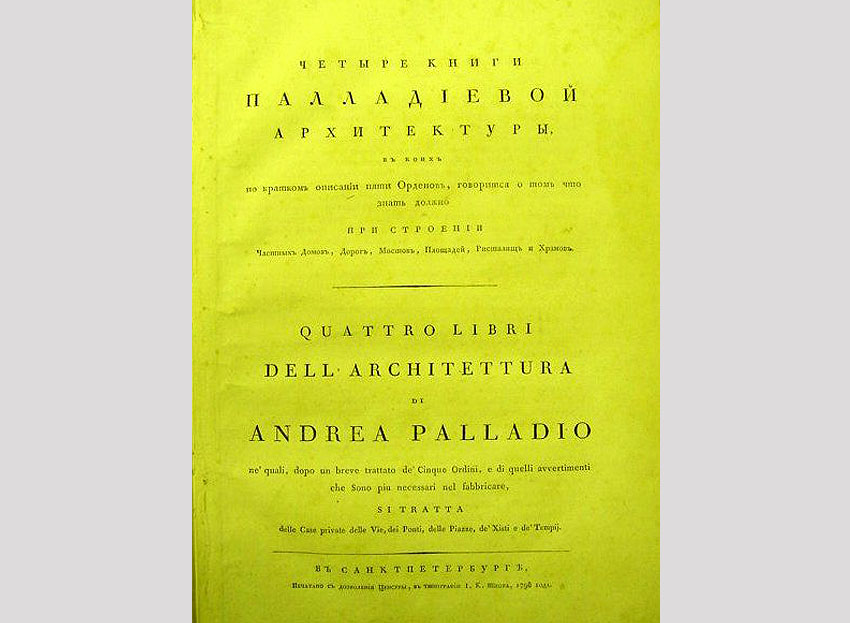

Vedemmo, nel museo del Cremlino, le prime traduzioni in russo delle opere del Vasari e del Piranesi ed altre preziosissime opere, salvate da una schiera di appassionati storici dell’arte, in sotterranei segreti, esistenti nel sottosuolo fin dalla congiura dei Boiardi.

Per essere a Mosca, in questo luogo, si respirava un’aria di libertà,

come in un vecchio teatro underground,

che lasciava incantati e sorpresi.

Il Sovraintendente ci portò in una sala e si diresse verso dei grandi scaffali metallici che contenevano decine, centinaia di disegni dell’architettura, russa e non, del XIX secolo.

Ne provammo ad aprire alcuni: apparvero gli esecutivi con prospetti delle cinque torri che Stalin fece costruire negli anni Trenta, sfidando l’America ed i suoi grattacieli, ma con uno stile da Gotham City, scuro e severo. Anche il Ministro degli Affari Esteri era lì a dimostrare il feeling del momento storico.

Ma poi fu luce quando trovammo i disegni originali

del grande Sant’Elia, spettacolari, nel loro stile

svettante ed avvolgente

per un concorso del ‘35-‘36 sulla nuova sede del Partito Comunista, che poi non vinse, purtroppo. Il progetto e la ricerca scientifica proseguivano senza sosta, favorite dalla comune passione di mostrare la vera “incandescenza”, nei secoli, tra l’Italia e la Russia.

Patrizia Deotto dell’Università degli Studi di Trieste scrive nel testo Un viaggio per realizzare un sogno: l’Italia e il testo italiano nella cultura russa: “La lettura intertestuale di testi precedenti e contemporanei conduce i russi del primo Ottocento, anche coloro che, come il già citato Batjuškov oppure Baratynskij (cf. Civ’jan 1997), hanno vissuto nella penisola, ad aderire alla caratterizzazione del paesaggio meridionale tipica dei viaggiatori nordici

L’Italia rientra in una visione più generale del Sud, interpretato alla luce di criteri ambientali convenzionali: il paesaggio è mosso, la natura è rigogliosa,

vi crescono il mirto, l’alloro e la vite color dell’ambra, abbondano

ruscelli e fiumi, il mare è azzurro e il cielo luminoso.

Ne è una testimonianza la poesia di Puškin Chi ha visto il paese, dove magnificente è la natura (Kto videl kraj, gderoskoš’ju prirody, 1821), dedicata alla Crimea, in cui il poeta si serve di elementi descrittivi affini a quelli usati nelle poesie dedicate alla penisola. Tra gli altri l’aggettivo zlotoj, dorato – Paese dorato! (Zlotoj predel’) scrive Puškin della Crimea – dal quale conia il binomio zlataja Italia – Italia dorata “Notte dell’Italia dorata” (Puškin 1964: V: 30),

“Lingua dell’Italia dorata” (ibidem, 204), binomio che diventa uno stereotipo

del testo italiano dei russi per indicare tutti i tratti peculiari del mediterraneo:

la luce, il calore, la luminosità dell’aria e del cielo.

All’interno di questa descrizione convenzionale i russi introducono un elemento fondamentale nella loro percezione della penisola: la primavera come stagione caratterizzante l’Italia.”

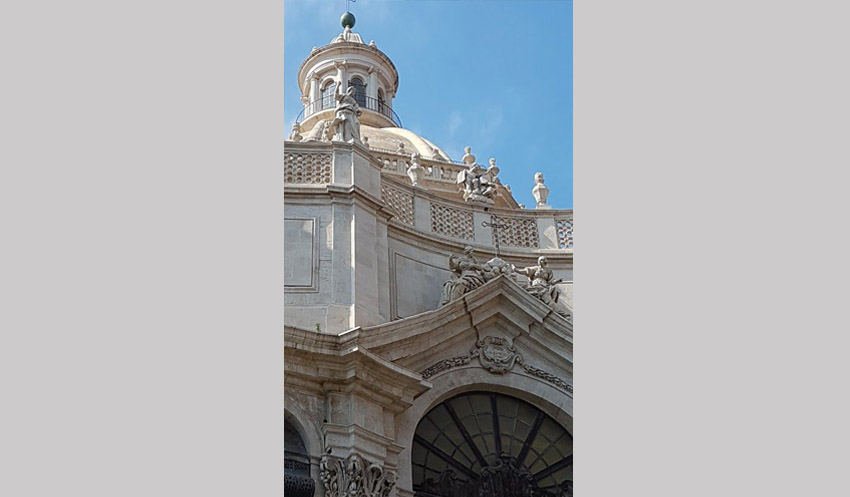

In un intreccio urbano tra fiume (la Neva), isole, penisole, terre non ferme… e costruzioni, fortificazioni, palazzi nobiliari, piazze, accademie… un inno al Secolo dei Lumi e delle Scienze. Raccogliere dunque il “pensiero” più avanzato del nuovo secolo in Europa – il Settecento – e concentrarvi lì, come in un grande laboratorio, architetti, artigiani, industriali, banchieri, artisti per generare la nuova capitale di un affluente impero, quello russo, fu la sfida colossale di Pietro il Grande.

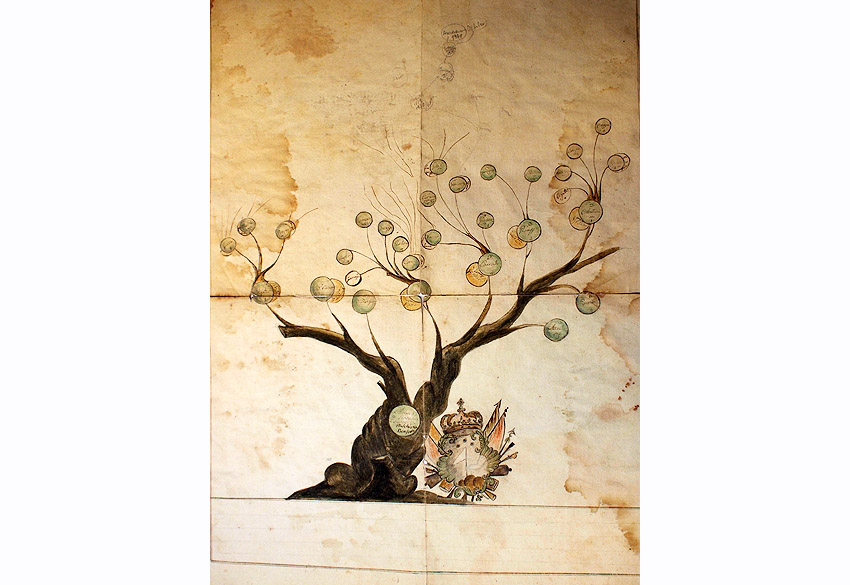

Fu la “Terza Roma, ed è visibile nello stemma della città che riprende elementi di quello di Roma e del Vaticano: le ancore incrociate corrispondono alle chiavi papali, come quelle di una porta che accede al paradiso.

La prospettiva Nevskij conduce fino al fiume e lentamente i colori dolci

e pastello delle facciate sostituiscono gli austeri edifici precedenti;

si superano canali su meravigliosi ponti in acciaio e ghisa che aprono a destra e sinistra nuove prospettive accattivanti e sinuose, canali con morbide curvature, effetti luminosi mutevoli, e Venezia, Amsterdam, Roma, tutto si intreccia, si confonde creando una realtà nuova ed affascinante.

Il fiume ti accoglie come una prospettiva liberatoria, di fronte l’isola dell’Accademia, sulla destra l’importante fortezza di Pietro e Paolo e, sul lungofiume, lo splendido ed irreale palazzo dell’Hermitage.

Il piano urbanistico della città fu realizzato nel 1717 dal francese Jean-Baptiste Alexandre Le Blond, quando già nel 1703 ingegneri olandesi, architetti italiani e tedeschi si erano susseguiti per far conoscere allo Zar i criteri dell’architettura occidentale dell’epoca.

Ma furono gli italiani Bartolomeo Rastrelli, Domenico Trezzini, Giacomo Quarenghi, Antonio Rinaldi, e soprattutto l’urbanizzazione affidata da Caterina all’architetto Carlo Rossi, ideatore dei grandi palazzi e colonnati, a dare alla città la fisionomia attuale.

Fu quindi “normale” trovare innumerevoli tracce e testimonianze

della ricchissima presenza italiana.

La preparazione “scientifica” dell’architetto Lolli Ghetti fu fondamentale nella codificazione della nostra ricerca e tra le innumerevoli opere d’arte che trovammo a San Pietroburgo da inserire nella mostra, nel settore architettura in particolare, ci fu un sontuoso plastico del 1750-56 di Bartolomeo Rastrelli del Monastero di Novodevičij (letteralmente “Monastero delle Nuove Vergini”, noto anche come Monastero di Bogorodice-Smolenskij) a San Pietroburgo ed una serie di plastici in sughero di Antonio Chichi, come il modellino dell’Arco di Tito al Foro Romano.

Era l’immagine avuta all’arrivo a San Pietroburgo mentre ci avvicinavamo alla Neva, lungo la prospettiva Nevskij, che mi aveva colpito di più.

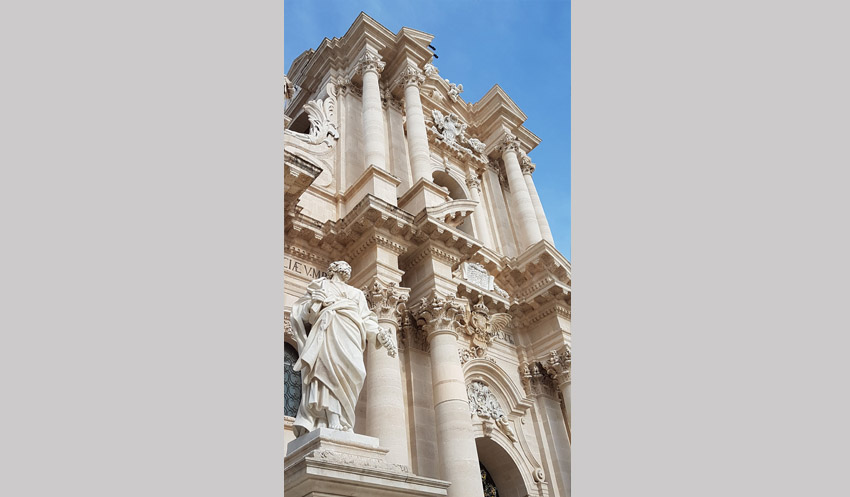

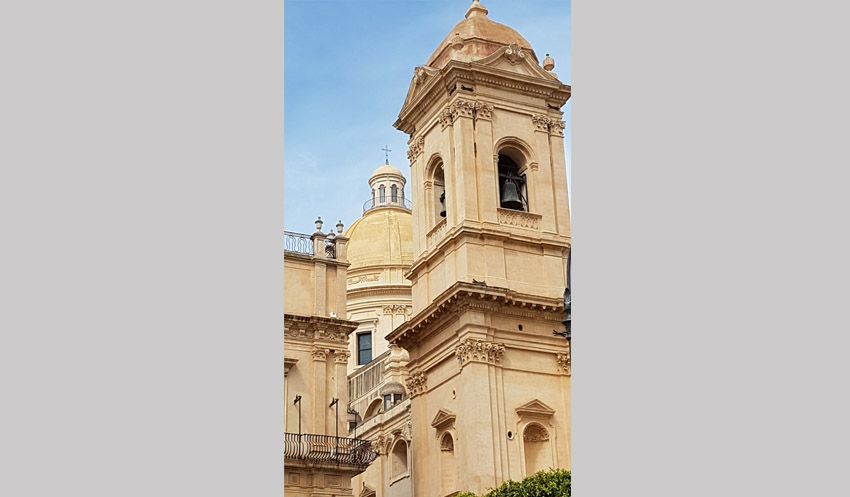

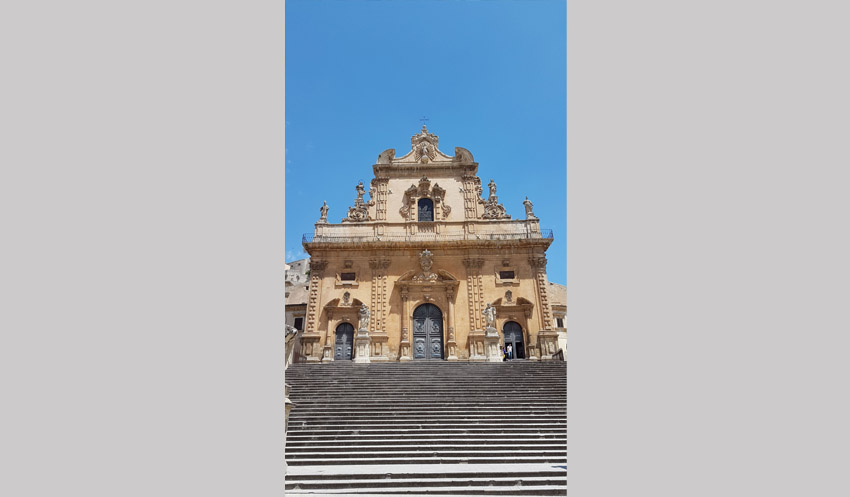

Quegli edifici con i colori pastello delle pietre di Noto e di Lecce, come simboli

di una luce a schiarire quello che non sempre c’era nelle spesso

nebbiose e fredde giornate di quelle latitudini, furono

la mia ispirazione per la mostra di Roma.

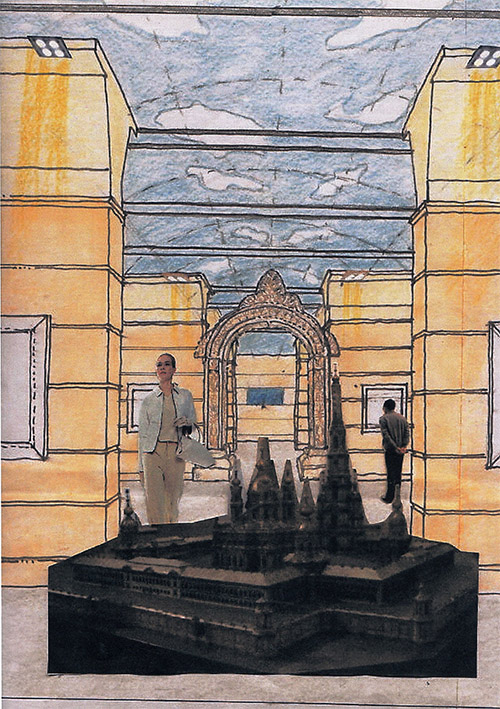

Pensai di rivestire tutte le pareti delle Scuderie del Quirinale, per i tre piani, con un cartongesso sbalzato come bugne e tinteggiato color pergamena, in modo che diventassero come quelle facciate, a simulare una grande passeggiata all’aperto tra le case ed i palazzi di quella magica città. Il soffitto e le pareti s’incontravano in un cielo pastello, solcato da tiepide nuvole, che determinava la bella luminosità dell’ambiente.

Le opere si stagliavano bene nella luce diffusa e quell’effetto pergamena ammaliava gli occhi. Era come sfogliare un antico testo, arricchito da disegni, incisioni e sculture. Ma si partiva dal “quasi buio”, perché sulle rampe delle prime scale delle Scuderie scorrevano le immagini ingrandite del bruciaprofumi del Palazzo Ducale a Venezia, come visto attraverso una lente di ingrandimento, a sottolineare lo straordinario lavoro di cesello ed intarsio nelle mani degli orafi, degli artigiani e degli scultori… Il percorso iniziava da Bisanzio e come da un buio storico, con i fari sagomatori, si accedeva all’epoca di Giotto e Cimabue ed ai trittici di legno dorato che venivano dalla Russia sciamanica, evangelizzata dai figli di Teodosia.