Se non fosse per gli abiti – t-shirt, pantaloni blu e scarponi da lavoro -, che lo classificano come uomo dei nostri giorni, il priore rimanda, nell’aspetto, ad altre epoche: la barba bianca lunghissima, i capelli altrettanto canuti e fluenti, di corporatura robusta e imponente, Pietro interrompe il suo quotidiano daffare e, sedendo nel refettorio, racconta, pacato e bendisposto, la propria storia personale, dagli studi e conseguente laurea in Geologia, alla scelta di una vita diversa, «fuori dal mondo, ma con il mondo». Da Pozzuoli, dove svolgeva vita monastica, è arrivato qui nel 1997, insieme a padre Fedele, suo confratello, «per avviare la rinascita di una piccola comunità di monaci che tornasse ad arricchire la vita di fede del territorio, risvegliando l’originaria vocazione del luogo».

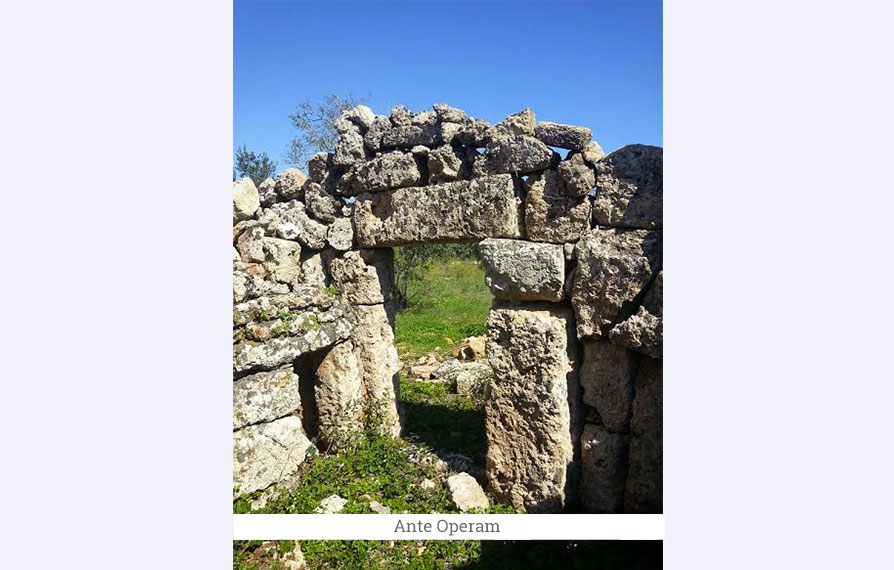

Perché “risvegliare”? Cosa aveva sopito il fluido scorrere della storia, in questa oasi di pace mimetizzata fra le rocce abbondanti, in un angolo poco accessibile della Puglia variegata? Il cuore dell’uomo, indurito come la fredda pietra, aveva lasciato che la protervia dei rovi fagocitasse poco a poco mura, architravi, fregi, capitelli, trabeazioni; che la cupidigia mai satolla facesse trafugare beni di immenso valore artistico e religioso, tra cui la preziosissima icona della Madre di Dio Odigìtria di Pulsano, risalente ai secoli XI-XII, rubata nel 1966 e mai ritrovata; che la veemenza degli animali, lasciati pascolare senza regole, trasformasse spechi e altari di un insediamento sacro più che millenario, in ricoveri e stalle di fortuna; che il territorio stesso, sul quale insiste l’intero complesso, divenisse teatro di faide fra malavitosi. Ricorda padre Pietro che solo la devozione della comunità locale per la Vergine di Pulsano, particolarmente fervida in occasione delle festività dell’8 settembre – Festa della Madonna delle Grazie – e del mese mariano, allorquando processioni di fedeli si inerpicavano fra gli angusti e difficili passaggi del sentiero che da Manfredonia fortunosamente raggiunge l’abbazia, manteneva acceso il ricordo di un passato ricco di vicende e di santità che avevano permeato di sé i secoli, ma rischiavano di finire inesorabilmente nell’oblìo.

Di quanto andare indietro nel tempo per recuperare le origini? Sebbene già in epoca precristiana esistessero nella zona insediamenti e luoghi di culto, la fondazione di un monastero in cui eremiti oranti potessero trovare albergo risale al VI secolo, per volontà di San Gregorio Magno Papa: egli, sostenitore dei monaci e grande ammiratore di San Benedetto da Norcia, ordinò qui l’edificazione di un’abbazia dedicata, al tempo, a Santa Maria in Monte Gargano, contemporaneamente ad un’altra in terra di Bari (Abbazia di Barsento, presso Noci). Al Papa – Santo è intitolato l’eremo più prossimo all’Abbazia, uno dei 24 disseminati lungo le pendici del promontorio e afferenti alla stessa, in parte risistemati e visitabili, seppur con atto di coraggio, essendo ubicati in posizioni per lo più impervie. In realtà, sembra storicamente accertata la presenza a Pulsano, già in epoche precedenti, di eremiti che si ispiravano al monachesimo nato in Oriente, in particolare alle esperienze di Sant’Antonio Abate e di San Pacomio, nonché alle successive Regole di San Basilio, pregando anche in lingua greca. Il monastero, dopo l’affidamento ai monaci di Sant’Equizio prima e ai Cluniacensi poi, subì un periodo di decadenza a seguito delle ripetute incursioni saracene, finché il cenobiarca San Giovanni da Matera non lo ricostruì e fondò la Congregazione dei Monaci pulsanesi, detti gli Scalzi. Ed ecco la data di riferimento: il 30 gennaio 1177, papa Alessandro III consacrò il nuovo Altare dell’Abbazia dedicata alla Sempre Vergine Maria, Regina del Cenobio pulsanese, sotto il quale vennero custodite le spoglie di San Giovanni abate, morto nel 1139.

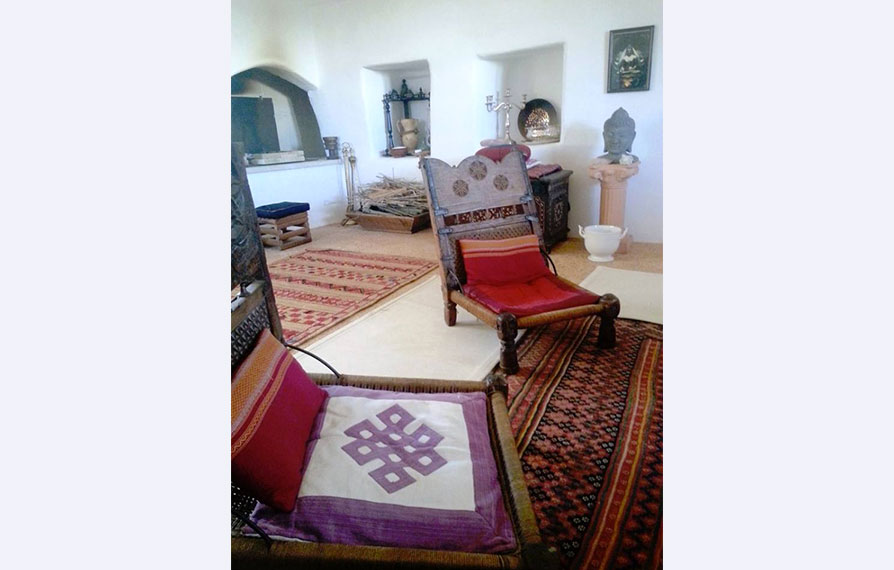

Ottocento anni dopo, il 20 dicembre 1997, l’Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Vincenzo D’Addario, riaprì al culto pubblico l’Abbazia, decretando altresì la rinascita della comunità monastica di Pulsano (smembrata come conseguenza del decreto del 13 febbraio 1807, con cui Giuseppe Bonaparte ordinò lo scioglimento di alcuni ordini monastici, per incamerarne i beni di pertinenza), approvandone la Regola e ponendola sotto la giurisdizione della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Padre Pietro è uno dei tre monaci, insieme al ricordato padre Fedele, ed a padre Massimo, siriano melchita, che fece parte della ricostituita comunità.

Tre monaci. Chi li ha spinti ad arrivare qui? Come avranno potuto affrontare questa esperienza, come potuto superare le immancabili difficoltà? Pietro riferisce di essere stato contattato su indicazione di Tommaso Federici, professore ordinario presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, il quale, frequentando spesso Monte Sant’Angelo per ragioni di studio, era a sua volta stato avvicinato da alcuni fautori del “Movimento pro-Pulsano”: nato agli inizi degli anni Novanta su impulso, fra gli altri, di Alberto Cavallini – profondo conoscitore della storia locale e, tuttora, molto attivo nel monastero, di cui è economo – il movimento si proponeva di favorire la rinascita cristiana del complesso abbaziale. Grazie, quindi, all’interessamento ed all’entusiasmo del Professor Federici, si era potuta concretizzare quella che sembrava, alla popolazione, una utopia: padre Pietro non nasconde che proprio l’affetto, il sostegno e la fattiva partecipazione della gente del luogo, insieme alla salvifica preghiera, quotidiano nutrimento dell’anima, permisero di superare l’insuperabile, la ripartenza, e, per lui in particolare, pugliese della provincia di Lecce, di concretizzare il desiderato ritorno al servizio del proprio territorio.

Certo, i numeri impressionano: una comunità di soli tre monaci…. Sorride, Pietro: «La vocazione monastica è in recessione: oggi siamo in due! Nei periodi di massima presenza, ci siamo trovati con quattro monaci, un professo semplice e due novizi.» Del nucleo iniziale, è l’unico “superstite”, essendo stati, gli altri due, chiamati a nuovi uffici. Oggi è affiancato da padre Efrem, laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza”, un passato da dipendente del Ministero per le Politiche Agricole, cui segue un’esperienza molto toccante in Siria, fino all’approdo sul Gargano. Quindi è ancora possibile, oggi, votarsi al monachesimo! Inutile negarlo: richiede coraggio. Si è ancora disposti a correre il rischio di fare una scelta azzardata, anacronistica per certi versi? «Il tempo è galantuomo…» dice Pietro, sorridendo «Proprio per ovviare al problema, la formazione del monaco richiede molti anni.»