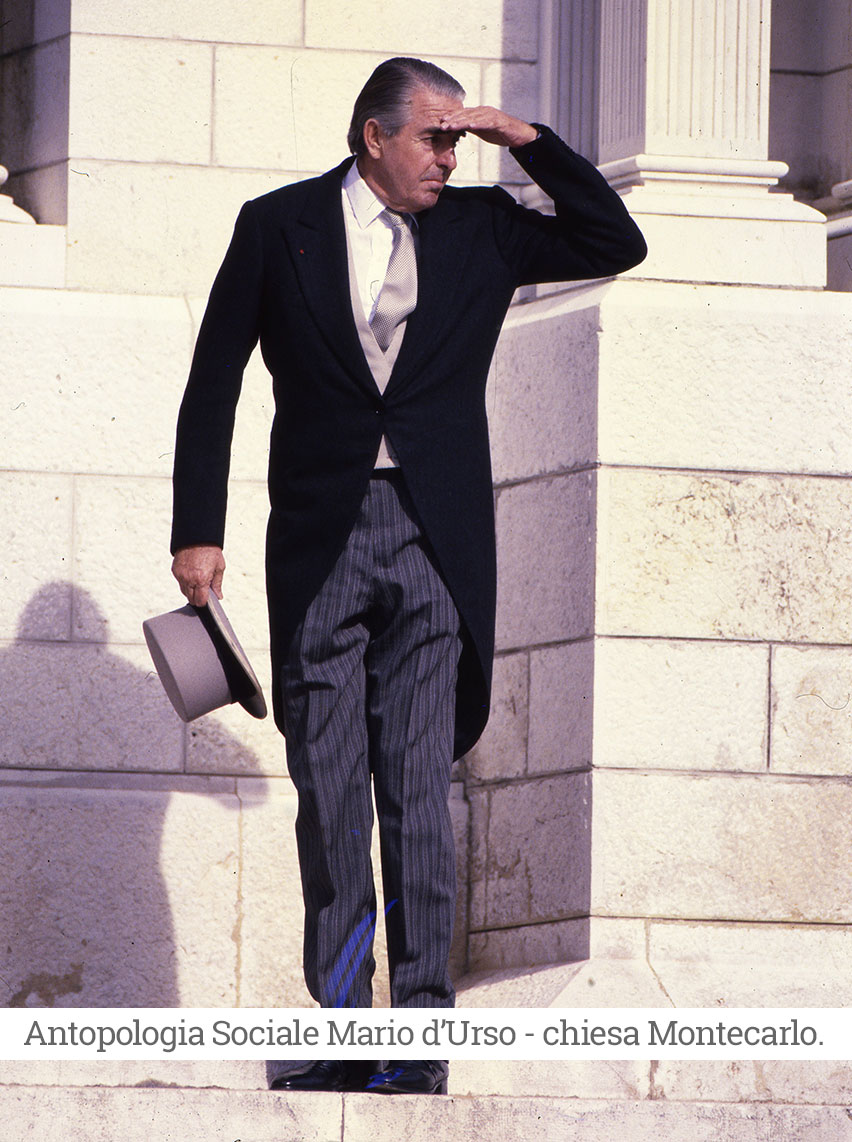

ha omaggiato con una grande mostra Mario d’Urso, il napoletano più conosciuto in America, il finanziere che ha stabilito il record di tre capodanni in tre continenti diversi e che per decenni ha orientato fondi d’investimento, portando milioni di dollari in Italia.

Uscito da Lehman con un cospicuo patrimonio, dopo pochi mesi (inizio 1984), entra a far parte della Kissinger Associates, diretta personalmente dall’ex segretario di Stato Usa. Quando lascia Lehman, Mario d’Urso è all’apice della sua carriera nel mondo della finanza e delle relazioni internazionali. In un profilo tracciato un anno prima dal giornalista Marco Mese si dice: “Quando giovanissimo se ne andò in America non aveva in mente Hollywood. Aspirava ad un mondo più esclusivo e arduo da conquistare: voleva arrivare a Wall Street, la leggendaria via newyorchese delle banche e degli affari. E oggi, al suo ufficio al 44° piano di un grattacielo, domina questa strada che, ormai dovunque, significa cuore della finanza. Mario d’Urso, 42 anni, proveniente da una famiglia di avvocati napoletani, è uno degli italiani di maggior successo all’estero. Come socio della Lehman Brothers Kuhn Loeb si è collocato ai vertici di una delle banche d’affari più importanti d’America. Il compito precipuo di d’Urso è ampliare e consolidare le ramificazioni della banca verso i paesi stranieri. Vola perciò da un capo all’altro del mondo per intrecciare relazioni d’affari. “In questo momento – spiega – devo occuparmi dell’America Latina e del Sud est asiatico, aree curate in precedenza da due partner che sono recentemente usciti dalla banca”. Mario d’Urso non è un banchiere di tipo italiano, tutto casa e ufficio: vive tra le sue residenze di New York, Londra e Roma, ama i night alla moda e cura il suo fisico d’atleta con molto sport: attrezzi, tennis, sci… ma le radici sono sempre le radici.

“DON’T SELL MARIO D’URSO SHORT”

Dolce vita e buoni affari. Un mix che per Mario, da subito, funziona perfettamente. Cerimonie e incontri serviranno, poi, al banchiere d’Urso per unire aziende, capitali, persone attorno a grandi progetti e alle grandi cessioni internazionali.

Mario d’Urso nasce a Napoli l’8 aprile 1940, da Alessandro d’Urso e Clotilde Serra di Cassano. È l’upper class partenopea, ricca, colta e cosmopolita, con diffuse parentele anglosassoni. Tra gli antenati due martiri della rivoluzione napoletana del 1799 e un firmatario della Dichiarazione d’indipendenza d’America.

Arrivato a Roma negli anni della guerra, Mario, primo di tre fratelli, si ambienta perfettamente nella città. Il padre, internazionalista di chiara fama, gira il mondo e frequenta, per lavoro e per amicizia, Giorgio Cini, Vittorio Valletta, gli armatori d’Amico, la potentissima ambasciatrice Usa Clare Boothe Luce.

Mario studia al Collegio San Gabriele, frequenta le ragazze Caracciolo, destinate a sposare gli Agnelli, ma anche donne borghesi e divertenti come Marina Punturieri, oggi Ripa di Meana, ragazzi brillanti come i Pratesi. Alla fine dei Cinquanta, i giovani-bene si divertivano a fare le comparse. E così, un occhio attento può ritrovare Mario d’Urso in varie pellicole di quegli anni. In quel periodo diceva di essere innamorato di Lorella De Luca, che andava a prendere a casa con una scala per farla uscire di nascosto, ma la sua principale compagna di uscite era la “vivacissima Marina”.

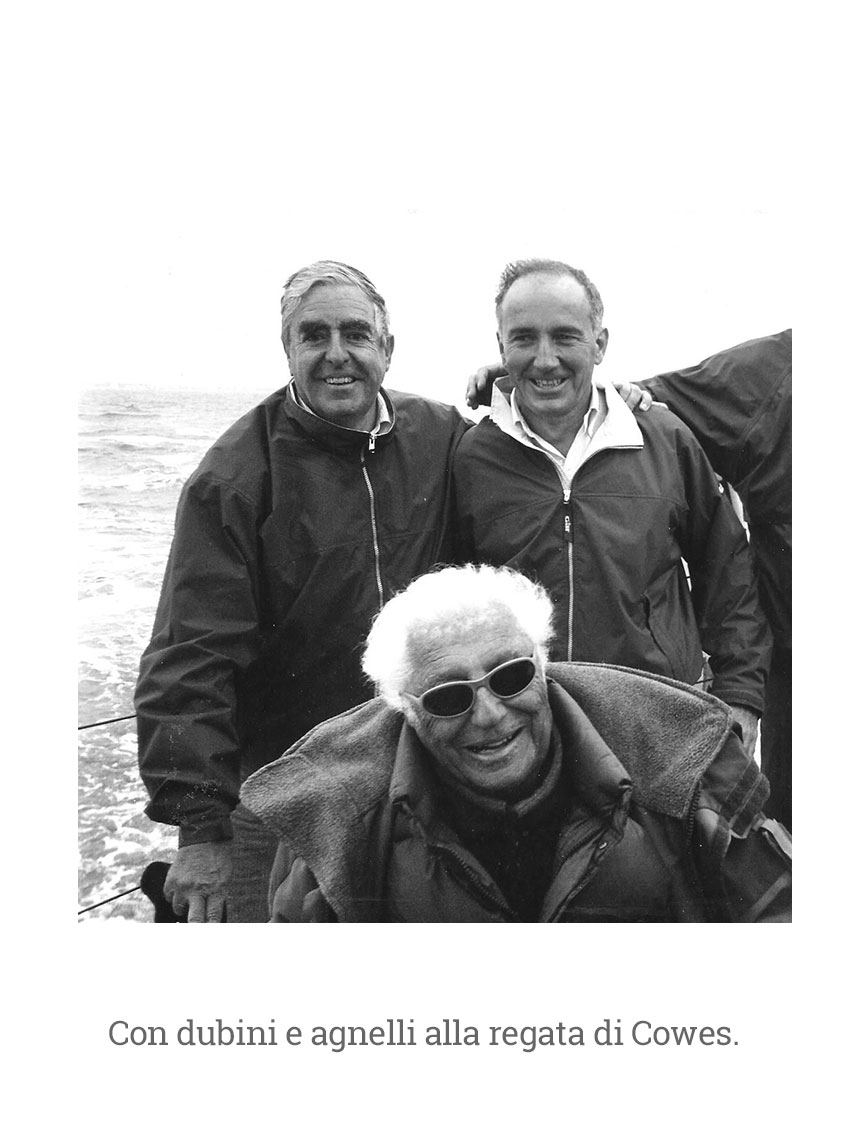

All’estero i rapporti con lo scià di Persia e il presidente delle Filippine Marcos mi permisero di combinare affari straordinari. Passavo, inoltre, le mie vacanze sia d’estate che d’inverno con l’avvocato Agnelli, Kissinger, Rockfeller, il presidente Kennedy e Onassis”.

La sua squadra alla Shearson Lehman, per molti anni, ha rappresentato il più ragguardevole gruppo di esperti in relazioni Italia – Usa: da Antonio Carosi a Ruggero Magnoni, da Andrea Farace a Lorenzo Ward, dai fratelli Gilardin a Roberto Magnifico ed Enrico Bombieri. Come direttore esecutivo dell’équipe, Mario d’Urso, conosciuto tra i finanzieri come Mario di Wall Street, ha assistito all’accumularsi tra il 1970 e il 1984 di più di cinque miliardi di dollari in valuta per le corporazioni appartenenti al governo italiano.

Mario lascerà la sua partnership in Lehman nel 1983, pur restando per alcuni anni consulente della società come advisor director.

Alla festa d’addio, che si tiene a Manhattan nel settembre 1983, viene proiettata una scritta luminosa intermittente che dice: “Don’t sell Mario d’Urso short”, ovvero “Non vendete Mario d’Urso al ribasso”.

Dopo la maturità classica, studia giurisprudenza e si laurea a Palermo. In verità, si iscrisse contemporaneamente a due Università, una in Italia e una negli Usa. In quella di Georgetown a Washington, prende un master in Comparative Law nel 1965. Appena laureato entra nello studio di un prestigioso avvocato, Oscar Cox, legale del governo italiano in America. “Mi devo considerare molto fortunato – ha dichiarato in una delle tante interviste degli anni ’80 – perché non ho avuto molti ostacoli. Sono stato tra i primi italiani, negli anni Sessanta, ad entrare in contatto con un’importante investment bank come la Kuhn Loeb che nel 1977 si è fusa con la Lehman Brother.

Sin dal mio primo affare di prestigio, l’acquisto della Maserati da parte della Citroën, ho fatto carriera nella stessa banca. Nel 1967, a 27 anni, ero già partner e uno dei vari amministratori delegati della Kuhn Loeb

e questo fu molto importante per aumentare, a mano a mano, la partecipazione nell’utile della banca. L’Italia è stato il nostro cliente più importante. Dal 1968/69, periodo in cui è incominciato l’indebitamento italiano con l’estero, alla fine degli anni Settanta, abbiamo concluso, con il settore pubblico italiano, oltre tre miliardi di dollari di prestiti”.

Mario d’Urso, sin dall’inizio della sua carriera a Wall Street, imposta un modello nuovo di contatto con i clienti: “I banchieri di solito stanno in ufficio dalle 8 alle 18; io, invece, ho sempre voluto mescolare il lavoro con il privato e, così, sono diventato amico di capitani d’industria, capi di stato e così via. Per fare qualche nome…in Italia Guido Carli e Tom Carini.

Ma non è stata solo la finanza a caratterizzare la vita sociale e l’attività di relazioni di Mario d’Urso. Sin da giovane ebbe il pallino della politica.

“Mi porta fortuna”, assicura. Da tipico self-made man, a 16 anni già concludeva affari. “Ero andato in vacanza a Londra – racconta – e mi iscrissi a un corso presso una compagnia di assicurazioni marittime della City. Finì che i titolari della società mi affidarono la loro rappresentanza in Italia”.

E’ Capital a certificare il suo successo. Gli dedica la copertina del 7 luglio 1981 con un’intervista che riassume le grandi operazioni della sua attività in Lehman. “Quali operazioni considera le più importanti e qualificanti della sua carriera? R. Dal punto di vista della soddisfazione e dell’impegno, l’affare Citroën-Maserati è stato forse il più interessante. Mentre, in termini di dimensioni, i più importanti sono stati, nel 1973, il prestito da un miliardo di dollari al Crediop e quello di cui si scrisse molto di 500 milioni di dollari per Venezia. Per quest’ultimo prestito eravamo in tre a concorrere: la Lehman Brothers, la Banca Commerciale e la Khun Loeb. Alla fine Mattioli ci mise d’accordo, e le tre istituzioni gestirono insieme il prestito. L’idea di Mattioli fu profetica. Cinque anni dopo noi di Khun Loeb ci siamo fusi con la Lehman Brothers, e l’unico nostro azionista istituzionale, al di fuori di noi partner, è la banca Commerciale. Un altro bell’affare della mia banca concluso in Italia è la partecipazione della St.Gobain nella Olivetti. Qui abbiamo lavorato in parallelo con Guido Vitale, che da tempo seguiva le vicenda della società d’Ivrea e che nel 1973 mi aveva presentato Carlo De Benedetti. L’idea del matrimonio con la St.Gobain venne al mio collega Istel, lo stesso con cui avevo concluso l’affare Maserati quindici anni prima”.

Nell’animo di d’Urso cova un residuo di sana scaramanzia napoletana. Così, quando deve firmare un contratto molto importante tira fuori dall’armadio un vecchio abito del nonno e lo indossa.

Nel 1957, appena diciassettenne, fu uno dei leader del movimento federalista e tra i promotori, nel 1961, delle prime elezioni a suffragio universale per gli Stati Uniti d’Europa. Il capo del movimento, all’epoca, era il grande europeista Altiero Spinelli. Racconta lui stesso: “Tentai di forzare le frontiere di Francia e Germania con pullman di giovani, per protesta contro le formalità doganali. Spinelli si spaventò, ero troppo rivoluzionario”.

Sarà però solo nel 1983 che Mario d’Urso, finita l’esperienza di amministratore in Lehman, proverà la grande scalata al Parlamento italiano. Decide di candidarsi alla Camera con la DC, con questo slogan: “Dopo molti anni di vita all’estero che mi ha permesso di acquisire un’importante professionalità nel campo della finanza internazionale, ho deciso di mettere questa mia esperienza al servizio dell’Italia. Sono convinto che se ce la mettiamo tutta, l’Italia può essere campione del mondo in tutto”.

Il tentativo non riesce, ma ci sono brogli e Mario d’Urso risulta tra i primi dei non eletti con un grande numero di voti di preferenza personali (quasi 40 mila). Ci riproverà con la Dc ancora due volte nel 1989 (a Roma) e nel 1992 (nel collegio senatoriale di Milano 1), prima di essere eletto senatore con l’Ulivo nel 1996, nel collegio di Castellammare di Stabia/Sorrento.

Nel 1995, intanto, Dini aveva ottenuto l’incarico di formare il governo tecnico per sostituire l’esecutivo a guida Berlusconi, travolto dall’avviso di garanzia durante il Summit internazionale a Napoli. Dini chiama Mario d’Urso a ricoprire l’incarico di Sottosegretario al Commercio con l’Estero a fianco del Ministro Alberto Clò. Il governo resterà in carica un anno e, poi, le urne sanciranno la vittoria di Romano Prodi che darà vita al primo esecutivo dell’Ulivo.

Nella carriera di Mario d’Urso la politica ricopre una parentesi significativa ma di breve durata. Al termine della Legislatura, nel 2001, non viene ricandidato. È lui stesso a raccontare che Dini gli ha preferito un altro candidato e soprattutto che logiche interne alla coalizione lo hanno di fatto emarginato. Le elezioni le vincerà Berlusconi e il 15 luglio Carlo Rossella sul Foglio chioserà in questo modo: “Mario d’Urso consiglia champagne Philipponnat grand cru a chi in queste ore vuole bere per dimenticare”.