ma noi ce ne accorgiamo solo a luglio, quando portiamo le famiglie a “fare i bagni di mare”, e vediamo passare strane sagome che si stagliano all’orizzonte, senza domandarci cosa stiano facendo e perché. Viviamo in un mare che è fonte, al tempo stesso, di benessere e di problemi, ed è bene capirne le qualità ed i limiti.

Secondo gli studiosi, il termine “Mediterraneo” ha numerosi significati.

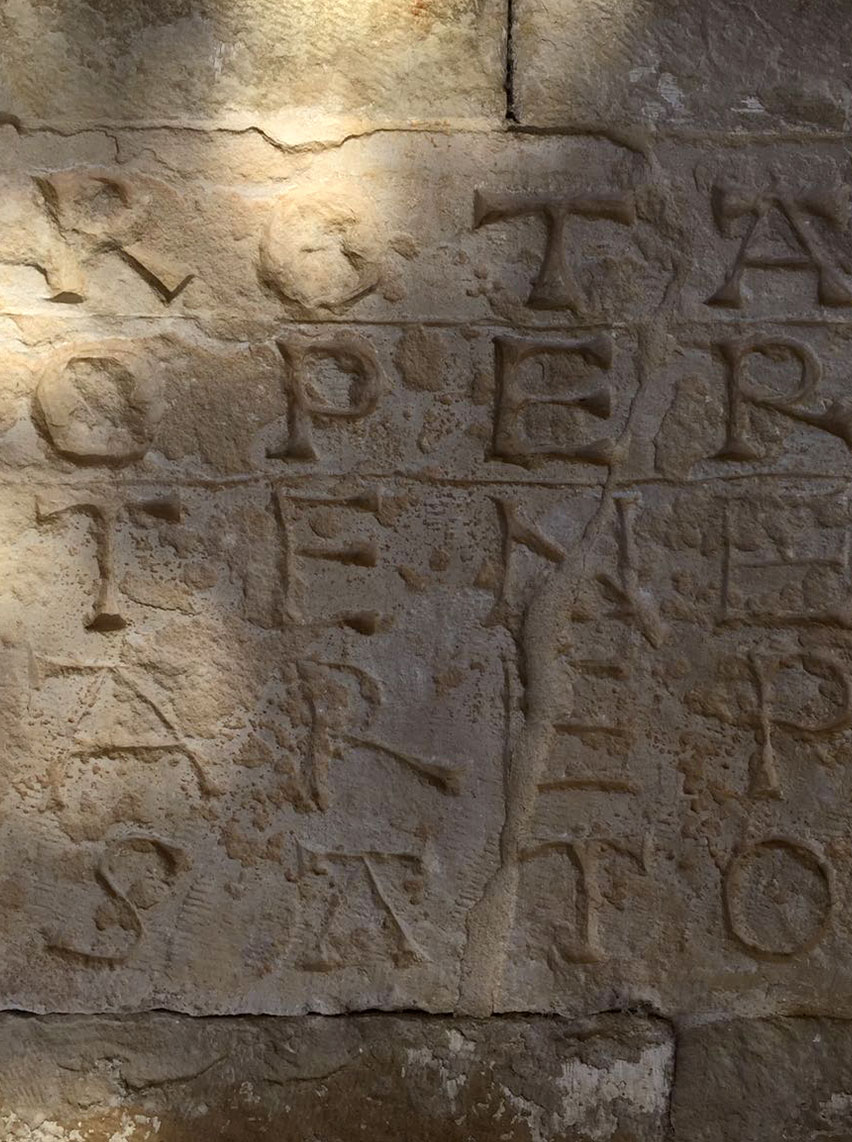

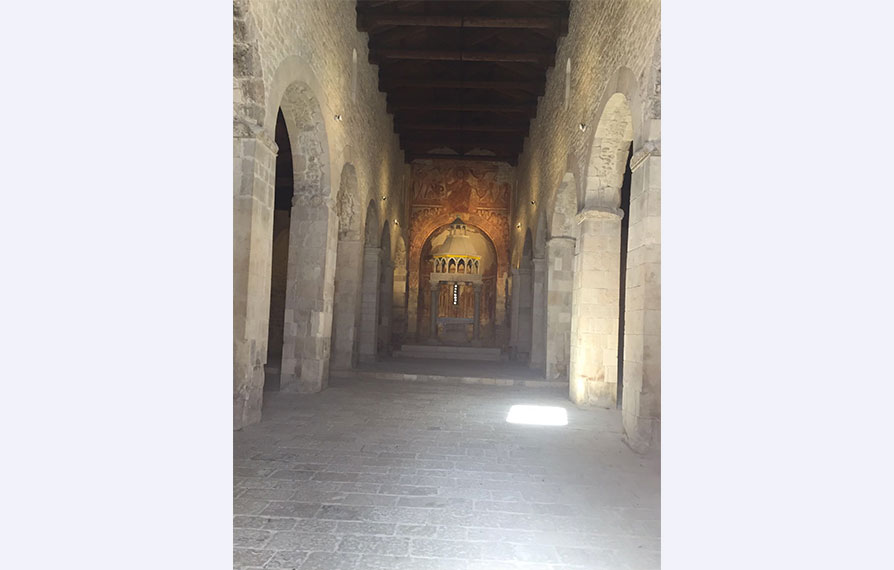

Fernand BRAUDEL diceva: “il Mediterraneo è un migliaio di cose insieme. Non è un panorama, ma un numero infinito di panorami. Non è un mare, bensì una sequenza di mari. Non è una civiltà, ma un certo numero di civiltà, sovrapposte le une alle altre. Ciò è dovuto al fatto che il Mediterraneo è un crocevia molto antico. Da millenni tutto si incontra, complicando e arricchendo la sua storia”.

Dobbiamo essere consapevoli delle sue caratteristiche e delle sue limitazioni, e agire per minimizzarle, a beneficio delle generazioni che ci seguiranno.

IL MEDITERRANEO E NOI

Per noi meridionali, che conosciamo le difficoltà che i nostri antenati hanno affrontato per sopravvivere ai pericoli provenienti dal mare, questa frase appare alquanto ottimistica, ma, nel complesso, non si può dissentire da BRAUDEL, nel suo giudizio storico.

Un primo aspetto del Mediterraneo è il clima relativamente benevolo, almeno sulle coste, grazie a quella sorta di “riscaldamento centrale” costituito dal deserto del Sahara, che sposta l’Equatore termico, nella nostra parte del mondo, ben più a nord rispetto a quello geografico.

Non a caso, alcuni geografi hanno definito il Mediterraneo come l’area che si “estende dal limite nord dell’olivo fino al limite nord della palma”.

Intendiamoci bene: il clima del Mediterraneo non è idilliaco, a causa delle sue violente tempeste e del clima rigido in inverno, ma è senz’altro migliore di quello di tante altre zone del mondo, alle stesse latitudini.

Per contro, le terre che si affacciano sul Mediterraneo sono soggette a frequenti eruzioni, terremoti e maremoti che, da sempre, hanno reso pericolosa la vita agli abitanti. Esse sono, oltretutto, in gran parte montagnose, il che non ha consentito, per secoli, uno sviluppo dell’agricoltura al di là della mera sussistenza. Oggi noi vediamo le nostre colline ben curate e adibite a colture anche avanzate, ma questo è frutto del genio italiano e dei progressi della tecnica.

Malgrado questi problemi, la zona del Mediterraneo ha attratto, fin dalla preistoria, numerose etnie, che cercavano di fuggire da una situazione insopportabile ed emigrare verso le sue rive, alla ricerca di una migliore qualità di vita. Naturalmente, i nuovi arrivati non si facevano scrupolo di sterminare, rendere schiavi, o comunque soggiogare, coloro che abitavano nei luoghi prescelti da queste masse umane, per stabilirvisi.

Solo in tempi molto recenti le migrazioni di massa hanno assunto un carattere meno violento, di semplice fuga da guerre e ingiustizie, anche se molti governi hanno sfruttato questi poveracci per i propri fini politici; forse anche per questo le reazioni delle popolazioni residenti nelle zone privilegiate del Mediterraneo non sono sempre improntate all’accoglienza. Questi arrivi in massa, da est e da sud, fanno capire perché il nostro mare, dove si incrociano varie linee di flusso, deve essere considerato un “crocevia strategico”, sul piano militare e, soprattutto, commerciale. In effetti,

“La Nuova Via della Seta”, un enorme flusso di mercantili che trasportano materie prime e manufatti tra l’Asia e l’Europa, passano attraverso lo Stretto di Malacca, il Golfo di Aden, Bab-el-Mandeb e Suez, per poi entrare nel bacino.

In conclusione, il Mediterraneo è la nostra principale fonte di benessere e può diventare il motore dello sviluppo del nostro Sud, e più in generale di tutta la parte dell’Italia che vi si affaccia.

il commercio internazionale è stato sempre il modo migliore per guadagnarsi la vita, per i popoli del Mediterraneo. Questo ci porta alla definizione secondo cui questo mare è “il punto focale del commercio, di ricchezze accumulate, che cambiavano di mano e talvolta si perdevano per sempre, tanto che il Mediterraneo può essere misurato dalle sue ripercussioni più ampie”.

Da ciò deriva l’attuale concetto di “Mediterraneo Allargato”, che include anche il mar Rosso, fino allo Stretto di Bab-el-Mandeb e al Corno d’Africa, zone in cui gli eventi hanno ripercussioni immediate su di noi. Basti pensare che, negli otto anni in cui la pirateria ha agito senza che alcuno la contrastasse, dal 2000 al 2008, il prezzo dei cereali è aumentato, mentre i transiti attraverso Suez si sono ridotti del 20%, provocando un netto impoverimento dell’Egitto.

In effetti, il Mediterraneo è un mare chiuso, quasi come una caramella ben confezionata, con la carta che, alle estremità, è attorcigliata, in modo da trattenere il contenuto. Per il Mediterraneo, queste estremità attorcigliate sono appunto le strettoie di Gibilterra e di Suez/Bab-el-Mandeb, i cui “proprietari” possono strangolare a loro piacere la vita economica in tutto il bacino.

Al suo interno, la linea principale del traffico si sviluppa verso est, passando prima vicino alla costa nord-africana, per poi attraversare il Canale di Sicilia e immettersi nella parte orientale, in mare aperto, fino a Suez. Da questa linea si dipartono altri flussi in direzione nord-sud, verso i porti della sponda settentrionale, collegati con il Centro e l’Est d’Europa.

Ma il traffico marittimo nel Mediterraneo è soprattutto un segmento di quella che oggi viene chiamata

Abbiamo visto che, negli anni del massimo sviluppo della pirateria, il Mediterraneo si è impoverito. Questo è un fenomeno che si ripete: anche secoli fa, negli anni successivi alla presa di Costantinopoli, il traffico con l’Asia si spostò sulla “Rotta del Capo”, impoverendo le popolazioni mediterranee per l’aumento dei prezzi e lasciando i nostri porti semivuoti. Il rischio è che questo fenomeno si ripeta!

Il nostro destino mediterraneo ci impone quindi alcune chiare priorità strategiche. Nessuna difesa della nostra qualità di vita sarà infatti possibile se noi non agiremo su due fronti:

– il controllo degli spazi marini, in modo da ridurre l’illegalità e il crimine per mare, e proteggere le linee di traffico principali, contro chi voglia attaccarle, nel Mediterraneo allargato e, se necessario, anche oltre;

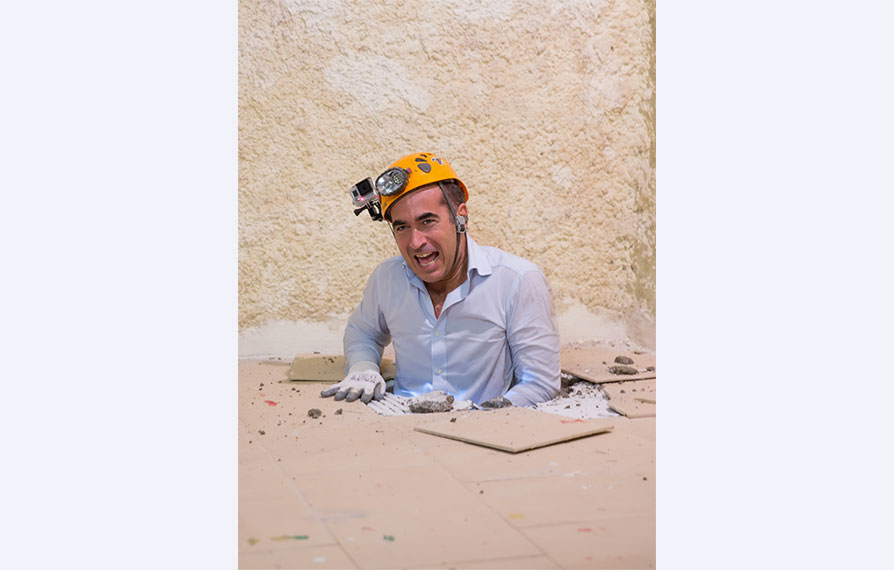

– l’ulteriore sviluppo dell’economia marittima, un settore il cui potenziale di crescita è enorme: i nostri porti sono terribilmente inadeguati rispetto alle caratteristiche e alle esigenze dei mercantili di oggi. Basti pensare che solo Gioia Tauro, un nodo nel traffico internazionale dei container, è in grado, per fondali e attrezzature, di soddisfare queste necessità.