Questa estate, ho approfittato dell’ozio da vacanza per fare un’incursione a Montemurro, un centro della (sempre più nota, per i suoi giacimenti petroliferi, che tanto stanno facendo discutere) Valle dell’Agri, in Basilicata. Una valle in cui il fiume (che sbocca sul litorale ionico) trasporta con sé, assieme ad un rilevante carico di acqua (è il fiume più ricco, anche se non il più lungo, della Basilicata), memorie millenarie.

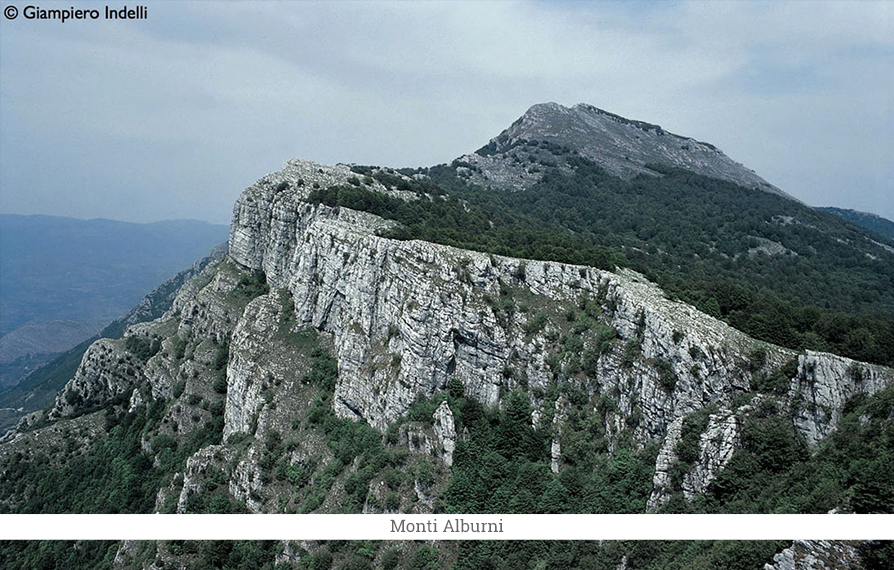

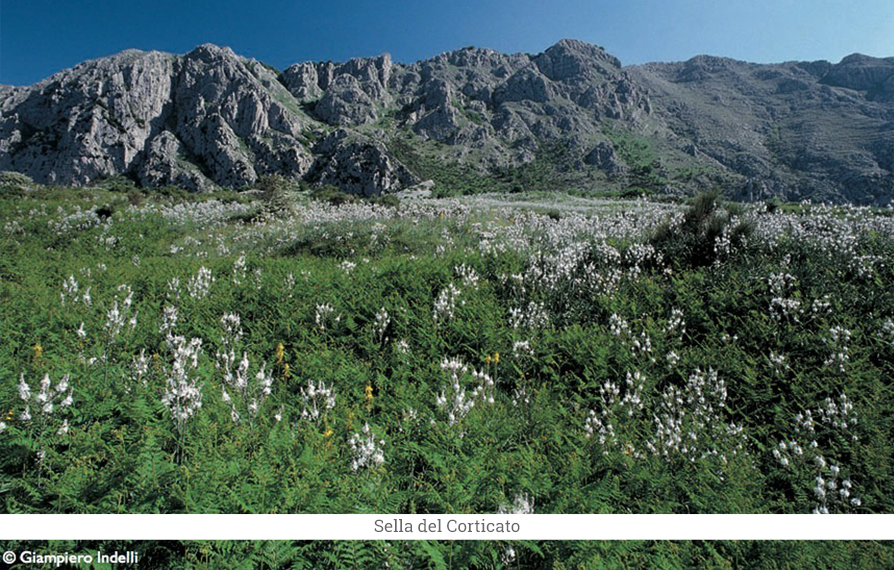

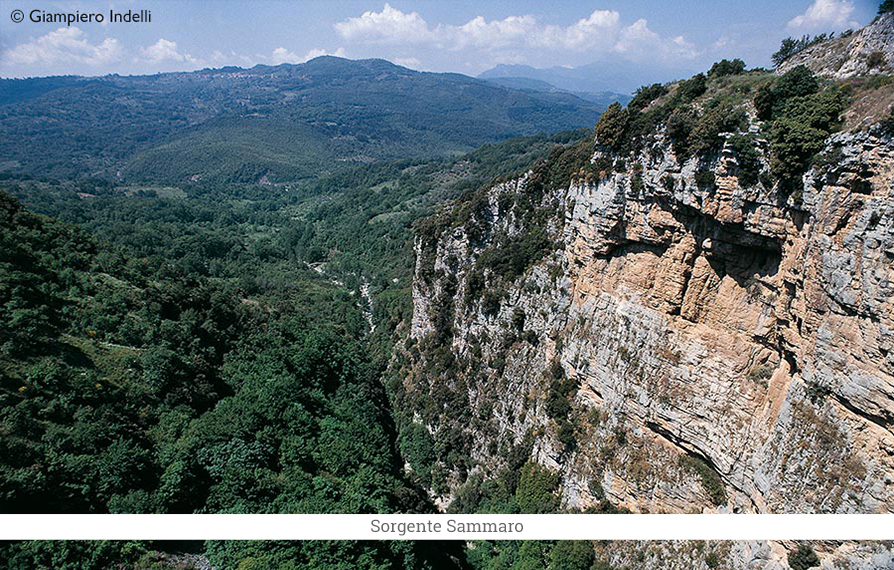

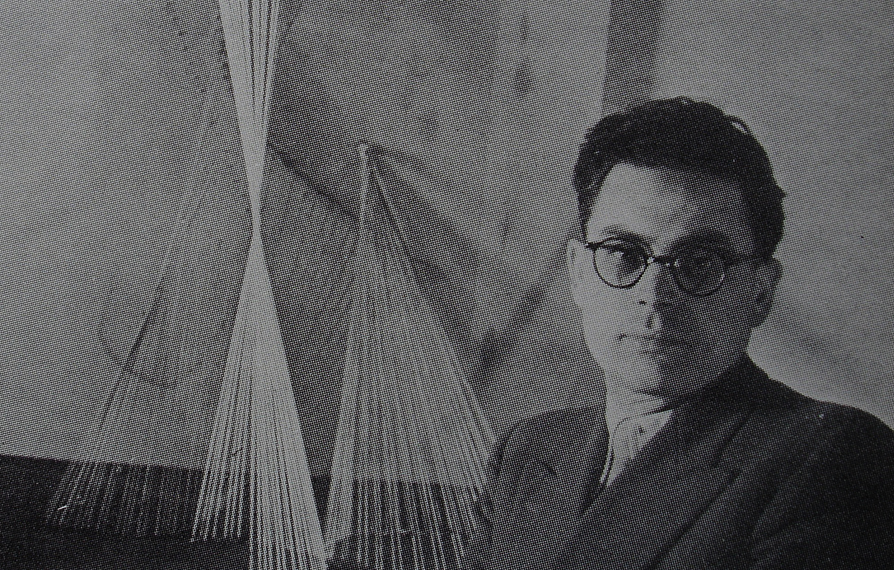

La Valle, che soprattutto nella sua prima parte, è aspra e costellata di monti coperti di boschi (i Belliboschi, a cui Sinisgalli ha intitolato una raccolta di suoi scritti autobiografici e no, che uniti a Fiori pari fiori dispari formano quelle «prose di memoria e d’invenzione», tanto care ai suoi lettori), è cosparsa di piccoli centri di remota civiltà, più o meno arroccati sulle alture, che tendono a fare sistema ed a formare una sorta di Città della Valle (un po’ sul modello della Città del Vallo di Diana, invero da essa non molto distante ed anzi collegata a diverse altezze), con servizi distribuiti e strutture comuni, attività culturali messe a rotazione, santuari religiosi accomunanti le genti valligiane, ecc. (la Moliterno di Petruccelli della Gattina e Giacomo Racioppi, la Montemurro di Giacinto Albini, Marsico Nuovo e Marsico Vetere, la Viggiano di Vito Reale, Sarconi, la Spinoso di Biagio Petrocelli, Tramutola, ecc.)

Accanto ai monti coperti di boschi ve ne sono altri (ad es. il Vulturino) quasi del tutto nudi, e però assai belli e suggestivi, che fanno da riferimento e da contrasto selvaggio con quelli altri, interamente verdi e ricchi di biodiversità.

Non c’è dubbio che anch’essi facciano parte di quella vera e propria identità comune delle genti della Val d’Agri, che oggi si arricchisce di sempre nuovi tasselli: un richiamo anche per le generazioni che più hanno dato con la loro emigrazione, ed i loro discendenti d’ogni parte d’Italia e del Mondo.