Composta fra settembre e ottobre del 1903, la creazione stessa dei Sogni – e in particolare dei Pastori – è da rimandare ad una annotazione sulle carte alcionie del luglio 1902 che recita: “Andiamo? Ormai la terra – questa terra – ha preso la mia sembianza! E’ tempo di partire”. Alle soglie dell’autunno quindi, con una estate che man mano si stempera poeticamente in note soffuse e sfumate, … è la faccia dell’Estate / quella che langue / nell’aria lontana, che muore / nella sua chiaritate / dopo che tanto l’amammo, / dopo che tanto ci piacque…, sembra che il poeta si lasci invadere dal desiderio nostalgico della sua terra, dal suo ricordo più vivo e malinconico.

L’immagine dell’Abruzzo si staglia davanti ai suoi occhi, e si tinge di un velo di tristezza e di rimpianto,

come avviene nelle memorie sfumate del Sogno… Pochi scrittori hanno infatti sentito e nutrito la forza delle proprie origini come d’Annunzio e nessun luogo egli ha portato nel cuore come la sua terra natale. Quel litorale sabbioso incorniciato da pini smilzi, il fiume che mescola l’acqua dolce a quella salsa, la Maiella – terra madre – solenne e austera, saranno per tutta la vita i suoi contorni interiori, i profili della sua anima. Il poeta vagabondo e inquieto, l’unico scrittore italiano che a fine secolo era già proiettato in Europa, mantiene invece forte i legami con la sua cultura d’origine, e il rapporto che d’Annunzio ha con la sua terra è alla base delle pagine più alte della sua prosa e della sua poesia.

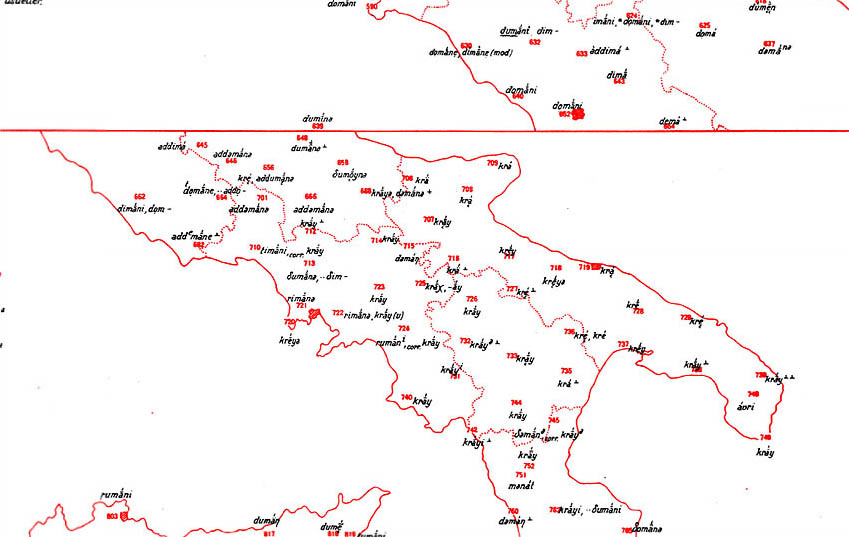

Il tema della migrazione stagionale delle greggi, cosi rilevante pel nostro territorio,

era da lungo tempo sedimentato nella sua anima, elaborato nella sua mente.

Già nel 1893 d’Annunzio, sulla Tribuna Illustrata, a commento dei lavori di Michetti, scriveva “Qui è tutta la nostra razza rappresentata, nelle grandi linee della sua struttura fisica e nella sua struttura morale:… Qui passano lungo il mare pacifico nell’alba le vaste greggi condotte da pastori solenni e grandiosi come patriarchi a somiglianza delle migrazioni primordiali”; torna poi ancora sull’immagine nel Trionfo della Morte: “Scendevano, egli e Demetrio, giù per un tratturo verso l’abbazia che ancora gli alberi nascondevano. Una calma infinita era intorno, su i luoghi solitari e grandiosi, su quell’ampia via d’erbe e di pietre deserta, ineguale, come stampata d’orme gigantesche, tacita, la cui origine si perdeva nel mistero delle montagne lontane e sacre.” E ancora nella Laude dell’illaudato, nel Libro ascetico della giovane Italia, compare l’accostamento tratturo-fiume: “quelle vie larghe come fiumane, verdeggianti d’erbe e sparse di macigni, qua e là segnate d’orme gigantesche, che discendono per le nostre alture conducendo ai piani le migrazioni delle greggi”. Così come nelle pagine più malinconiche ed elegiache del Fuoco: anche qui la transumanza è descritta in tutta la sua poetica bellezza: “… le pecore lanose camminando imitavano il movimento delle onde; ma il mare era quasi sempre quieto, quando passavano le greggi con i loro pastori. Tutto era quieto; su le spiagge era disteso un silenzio d’oro…”. Tutto è pronto, dopo una lunga gestazione, e se ne sente già l’eco, per i versi più eleganti e sobri della sua produzione: l’endecasillabo alcionio de I Pastori nella sua nitida purezza e in tutta la malia musicale dei suoi versi.

D’Annunzio racconta liricamente la sua terra attraverso l’evento più rituale e identitario che la caratterizza: la transumanza… ma lo fa

vedendo in quei pastori non dei comuni uomini ma dei solenni sacerdoti, transumanza come trasmigrazione universale di tutti gli uomini.

Il poeta aveva già anticipato quello che oggi l’Unesco vuole venga riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’umanità; e far così conoscere un frammento della nostra identità, che pur avendo profonde radici nella nostra terra è un pezzo di identità nazionale.

Gli itinera callium o percorsi tratturali hanno rappresentato per millenni strutture viarie di essenziale importanza non solo per il passaggio delle greggi e dei pastori ma anche per quello dei mercanti, artigiani, pellegrini che li hanno adottati nei loro collegamenti e nei loro transiti come luoghi sicuri e sperimentati. La transumanza non è però fenomeno esclusivo dei paesi italiani ma si colloca nelle latitudini più diverse, caratterizzando l’economia di diversi paesi europei oltre che di intere zone alpine ed appenniniche del Nord ed ovviamente del Centro e del Sud Italia.

La sua collocazione più autentica è quella che la lega ai verdi pascoli della montagna abruzzese che conducono alle pianure del Tavoliere delle Puglie e che è resa possibile solo da un clima di stabilità e sicurezza sociale e politica.

I percorsi tratturali, apparentemente semplici ed elementari, rappresentano invece

il risultato di una complessa strategia di analisi del territorio,

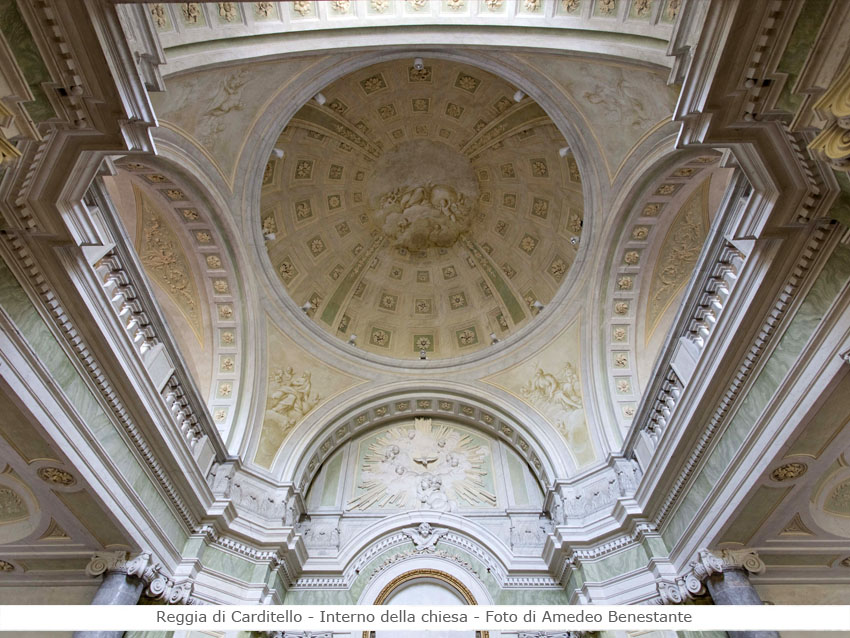

di uno studio della morfologia per cui si disegna un percorso che scavalca fiumi, valli, che si inerpica in modo audace e che crea una rete organizzata nei cui punti di intersezione si sono da sempre collocati luoghi di culto, mercati, luoghi di scambio e di smercio, abbazie, chiese, monasteri, castelli, stazioni di posta, locande, trattorie, che sono tutti, a loro modo, realtà che hanno espresso i codici economici, religiosi, antropologici ed artistici dell’economia pastorale.

Il termine tratturo, deformazione del latino tractoria, comparve per la prima volta

sotto l’Impero Romano e designava il beneficio dell’uso gratuito del suolo

di proprietà dello stato che venne successivamente esteso

anche ai pastori della transumanza.

Con la romanizzazione delle regioni del centro Italia le attività pastorali vengono regolate giuridicamente in modo preciso e articolato, come si evince dagli scritti di Cicerone e di Varrone, come si legge ancora sulla porta Boiano di Sepino e dai tanti cippi seminati lungo le località del centro Italia. La legislazione romana ci testimonia la grande importanza dell’economia pastorale e di tutte le attività che essa induceva. Conosciamo tutti bene le origini del termine pecunia che proprio da pecus, pecora, bestiame, prende il suo etimo.

Con la caduta dell’impero romano la transumanza vive un inesorabile declino e con l’arrivo dei Longobardi, ma solo dopo la loro conversione al cristianesimo, quei luoghi di culto saranno riutilizzati come tali. Dobbiamo aspettare gli Aragonesi che mutuarono il modello organizzativo della Mesa spagnola adeguandolo, con opportune modifiche, alle tipicità dell’Italia meridionale.

Così, nel 1447, si iniziò a parlare in maniera compiuta della Dogana della Mena

delle pecore, un’istituzione fiscale, con sede a Foggia, che provvedeva

ad affidare i pascoli e ad esigere i tributi.

Sempre sotto gli Aragonesi venne fissata in metri la larghezza del tratturo e si consolidarono le tradizioni e i rituali intorno al calendario della transumanza scandito nell’arco di tempo dei due San Michele, il primo dell’8 maggio e il secondo del 29 settembre, arricchiti dai pellegrinaggi alla grotta del Santo al Gargano.Il declino della transumanza inizia con le leggi di Bonaparte, che vanno a vantaggio dell’agricoltura a discapito della pastorizia, e, nonostante gli sforzi dei Borboni, il processo purtroppo diventa irreversibile.

Il territorio abruzzese però porta ancora le stimmate come vestigia degli antichi padri di questa millenaria civiltà perché tutto il nostro paesaggio geografico

è disegnato e costruito intorno a questo erbal fiume silente.

E se è vero come è vero che l’uomo è soprattutto “geografia” cioè il risultato dei suoi fiumi, del suo mare, delle sue colline, gli uomini della nostra terra sono quindi legati indissolubilmente a questa nobile e antica pratica. Raccontano essi con gesti, parole, riti, suoni, profumi, quei camminamenti, quelle lunghe pianure, quelle colline, l’orizzonte di quel mare. Modelli comportamentali, usi, costumi, stili di vita che sono maturati nei secoli dettati dalla pratica della transumanza e che si sono sedimentati nel tessuto della nostra regione, nel vissuto antropologico e in tutte le tradizioni, dimostrando ancora oggi, nel terzo millennio, la forza espressiva e la potenza del loro significato.

Cadenzati dalla melodiosa sequenza di chiese, edifici, luoghi di sosta e di culto

che si sgranano come rosari lungo le vie dell’erba, i tratturi continuano

ancora oggi, nascosti dietro o dentro tracciati autostradali,

a lanciare segnali di vita attraverso suoni, segni e sapori

e fanno sentire la forza della loro presenza.

Perché dentro quella terra, lungo quella via, è imprigionata la nostra identità primigenia ed è per questo che l’affermazione ah perché non son io coi miei pastori è il grido d’amore più vero e lirico che un poeta abbia mai levato per la propria terra. Il poeta che sente la realtà in una fase di disfacimento, di decadenza, avverte l’istinto incontrollabile a riandare con i “suoi” pastori e riattraversare in un percorso rigenerativo i luoghi della sua terra.

E così, in un silenzio a-temporale, accompagnato solo dall’antica musica d’acqua

che lo sciacquio delle onde produce e da quell’ovattato calpestio degli armenti, d’Annunzio ricrea davanti ai nostri occhi il rito più antico e solenne

di tutti i tempi: la transumanza!

In questo abbraccio lirico il poeta si riappropria delle sue radici e ci chiama a fare lo stesso per tornare ad essere – con orgoglio – uomini d’Abruzzo proprio nelle figure più nobili e sacre che ci rappresentano: I Pastori.