ANTONIO PETITO IL RE DEI PULCINELLA

ma quello che viene ricordato come il più grande interprete in assoluto è Antonio Petito, un attore e commediografo che fu attivo nell’ottocento e conseguì un successo strepitoso per la sua recitazione.

Il giovane Antonio debuttò all’età di nove anni e gli fu ceduta la maschera di Pulcinella dal padre in giovane età nel teatro San Carlino dove recitava in quegli anni. Modificò le caratteristiche del personaggio che, da popolano, diventò borghese, quasi aristocratico, indossando sulla veste bianca una redingote e un cappello a cilindro, come i veri signori, mettendo da parte il coppolone, quel lungo e morbido copricapo tipico di tutti i suoi predecessori.

Totonno o’ pazzo non parla solo in dialetto ma inserisce nelle sue battute

frasi italiane e francesi ostentando una possibile aristocrazia,

modifica il personaggio elevandolo di rango

per dargli una dimensione accettabile

da tutte le classi sociali.

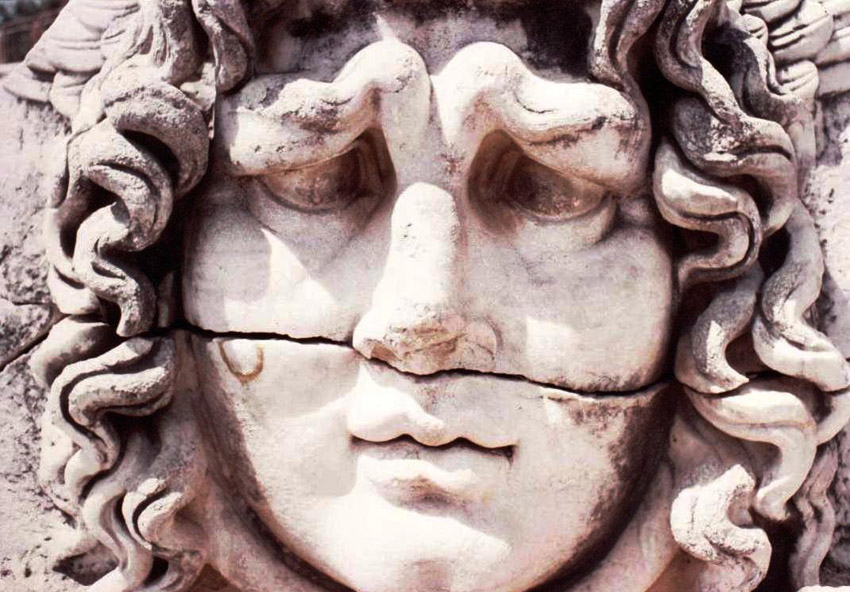

È umano e non solo buffone, a volte triste e non sempre allegro, sentimentale e anche cialtrone, ha un repertorio vastissimo di battute che incantano il pubblico, pronto a ridere e a commuoversi alle sue performance. La grande tradizione della Maschera viene trasformata e rielaborata. Le sue origini, come si sa, sono antichissime, c’è chi le fa risalire addirittura alle atellane e al personaggio di Maccus, altri lo datano nel Seicento ad opera dell’attore Silvio Fiorillo ma quella che è rimasta maggiormente nella storia del teatro napoletano è di Petito. Totonno o’pazzo non fu solo attore ma anche brillante commediografo,

Un consenso unanime del pubblico che li considera divertentissimi. Tra le sue opere vanno ricordate soprattutto quelle di sfondo sociale: La lotteria alfabetica, Tre banche a ‘o treciento pe mille, Nu studio ‘e spiritismo pe fa turnà li muorte ‘a l’atu munno. Petito è senz’altro una delle figure più importanti del teatro napoletano dell’Ottocento. Le sue commedie, considerate da molti dopo la sua morte solo dei canovacci, furono in seguito rivalutate e capite da Raffaele Viviani, un altro grande della commedia napoletana, che le riscoprì mettendo in scena So’ muorto e m’hanno fatto turna’ a nascere con il titolo di Siamo Tutti fratelli.

Dopo l’interpretazione magistrale di un Pulcinella diverso, ad un certo punto della sua carriera di attore, Petito acquisì un’altra veste: si tolse la maschera per affrontare un nuovo personaggio, tutto suo, quello di Pascariello col quale continuò a recitare sino alla fine dei suoi giorni alternando i due personaggi. Morì in teatro recitando, la sera del 24 marzo 1876, si sentì male dietro le quinte durante lo spettacolo e fu portato agonizzante sul palcoscenico dove esalò l’ultimo respiro tra gli applausi lunghissimi del suo pubblico che intese così tributargli un ultimo saluto.

Nel 1982 la RAI gli dedicò uno sceneggiato televisivo in sette puntate: Petito story scritto e sceneggiato da Gennaro Magliulo ed Ettore Massarese.