Matera, a partire dal secondo dopoguerra, è stata terra di cinema; più di trenta produzioni cinematografiche sono state realizzate nei Sassi. Una tendenza dominante, da Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini a Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, ha messo in luce la condizione di miseria e arretratezza della Basilicata, influenzata da autori come Carlo Levi ed Ernesto De Martino. Negli ultimi anni, Matera è diventata teatro di opere filmiche – come The Passion di Mel Gibson – che hanno contribuito a formare l’immagine di una città quasi mistica e culturalmente attiva.

La designazione di Matera come città Capitale Europea della Cultura del 2019 sembra essere la definitiva redenzione di una cittadina che per lungo tempo ha suscitato la “vergogna nazionale”.

Tratto dal libro omonimo di Carlo Levi, racconta l’esperienza di confinato vissuta da Levi stesso durante l’epoca fascista. Durante i due anni trascorsi in esilio, Levi, medico progressista torinese, ha l’occasione di entrare in contatto con la civiltà contadina lucana che osserva con meticolosa attenzione e che lo colpisce profondamente. Pur avendo come centro il paese di Aliano, dove lo scrittore ha vissuto, vi sono descrizioni di Matera che, come abbiamo già detto, hanno prodotto grande attenzione mediatica sul destino dei Sassi.

IL CINEMA A MATERA

Il primo film di finzione interamente girato nei Sassi è La Lupa (1953) di Alberto Lattuada, trasposizione cinematografica dell’omonima novella di Giovanni Verga.

Nonostante non manchino ritardi e sterili polemiche, la città sta attirando la creatività giovanile e rafforzando i propri eventi e manifestazioni culturali. La stagione turistica si allunga, con sempre più frequenti episodi di overbooking, ed è caratterizzata da una crescente dimensione internazionale. Tra le grida di gioia che hanno invaso la Piazza San Giovanni nell’ottobre del 2014, quando il ministro Franceschini ha comunicato la scelta di Matera come capitale europea della cultura, molti parlavano di un importante riscatto per la città. Una città che ha compiuto un lungo percorso per riabilitarsi e che, dopo il risultato dell’iscrizione dei Sassi nel patrimonio Unesco nel 1993, trova, come Capitale Europea della Cultura, il suo compimento.

Qualcuno ha detto che Matera, prima di essere stata città dell’Unesco e città della cultura, è stata città del cinema e su questo vorrei soffermarmi un attimo. Su come il cinema è stato importante sia per la riflessione sulla condizione della città che per la sua promozione mediatica e turistica.

Dagli anni ’50 agli anni ’70, la produzione cinematografica a Matera, infatti, risente di una vasta riflessione che, da Levi a De Martino, ha posto l’attenzione sui problemi della Basilicata.

In particolare, si può citare una piccola opera di un giovane Antonioni dal titolo Superstizione e diversi lavori, tra cui Magia Lucana e La Madonna di Pierno del regista Luigi Di Gianni, uno dei più importanti rappresentanti del documentario antropologico.

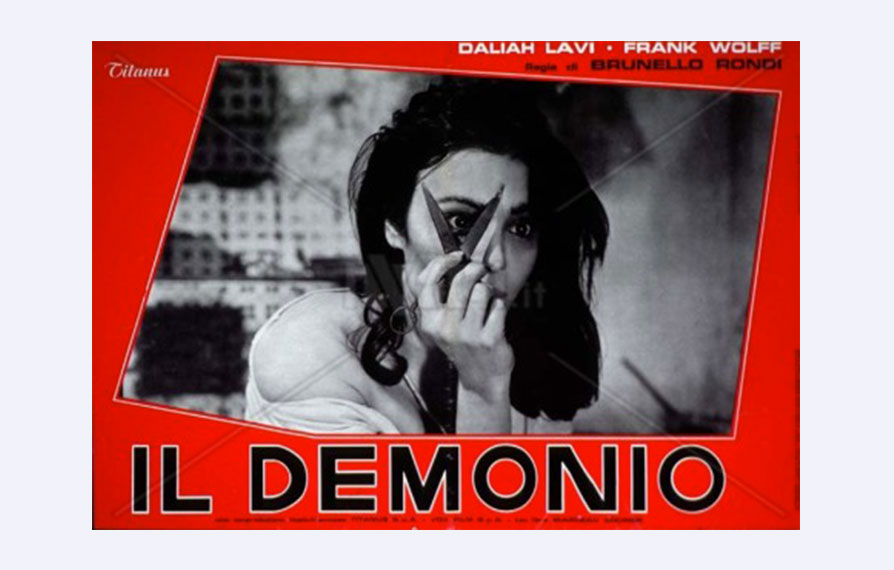

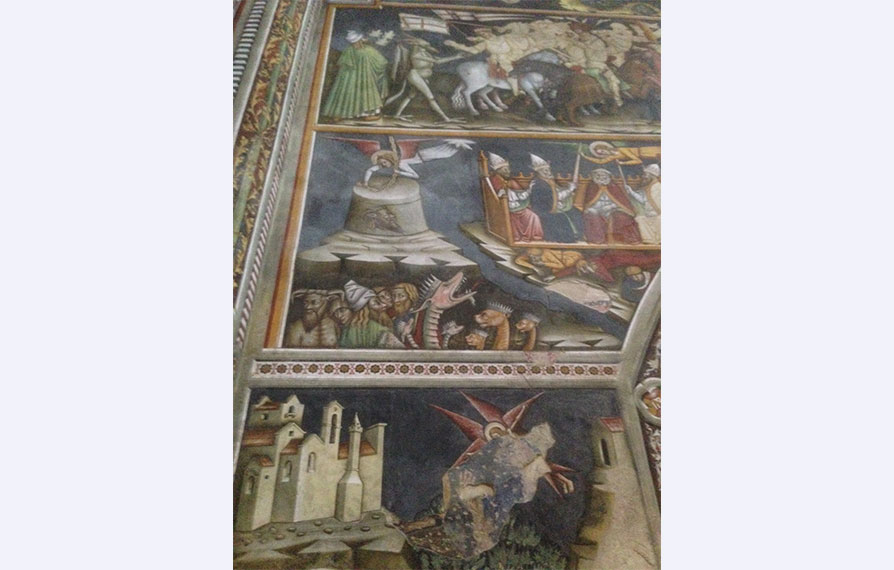

Un film di finzione, girato in parte a Matera, che raccoglie questa eredità e questo fermento, è Il Demonio (1964) di Brunello Rondi. Il film ha come obiettivo quello di offrire un ritratto autentico della Basilicata, soprattutto in riferimento a quel “mondo magico” che circondava la realtà lucana degli anni ’50 e ’60. A metà strada tra storia drammatica e documentario, il film racconta i riti contro il malocchio, gli esorcismi, le superstizioni. La protagonista, Purificata, non riuscendo a superare una delusione d’amore, cade nella “fascinazione”. La fascinazione, o la possessione, rappresenta il momento di stallo in cui si trova Purificata che non riesce ad accettare la fine di un amore; il percorso di liberazione da questo male, che però la condurrà a una fine tragica, è un susseguirsi di riti liberatori, pratiche magiche, esorcismi, lamenti funebri che il regista inserisce all’interno della narrazione con intento quasi documentale. In alcune suggestive sequenze girate nei Sassi, avviene il conflitto magico: da una parte, Purificata che cerca di minare, attraverso filtri amorosi, la solidità del matrimonio tra il suo amato e un’altra donna mentre, dall’altra, gli sposi che proteggono con alcuni rituali la loro unione dalle forze negative.

Un “paesaggio” magico che mostra il netto divario esistente tra l’arretratezza della terra lucana e il progresso e il boom economico che veniva vissuto in altre zone d’Italia.

Questa tendenza rappresentativa, che incomincia a tramontare a partire dagli anni ’70, ha un ultimo e forse più importante esempio nella trasposizione cinematografica del romanzo di Levi a opera di Francesco Rosi.

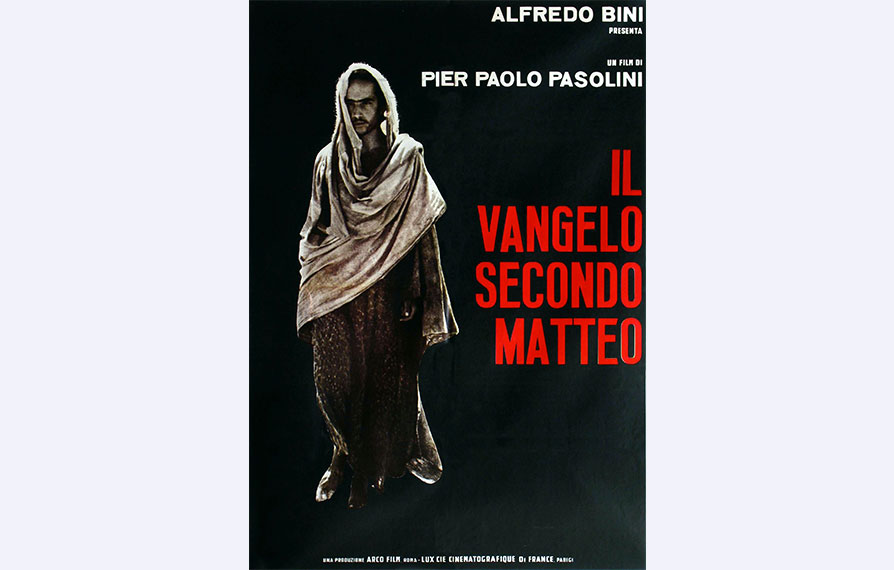

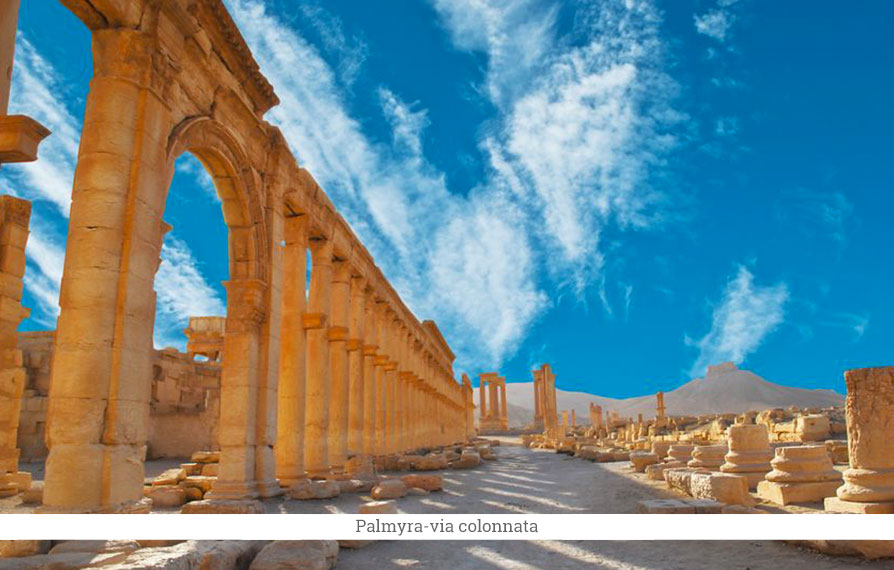

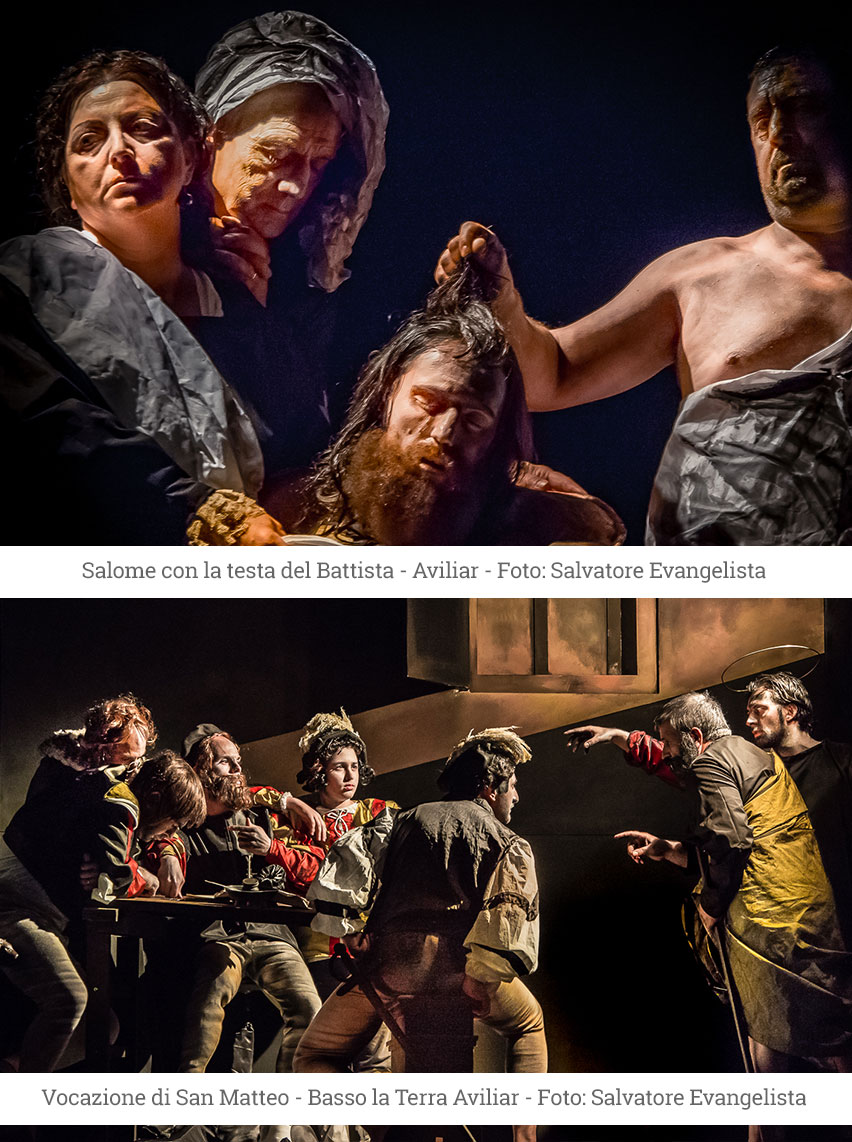

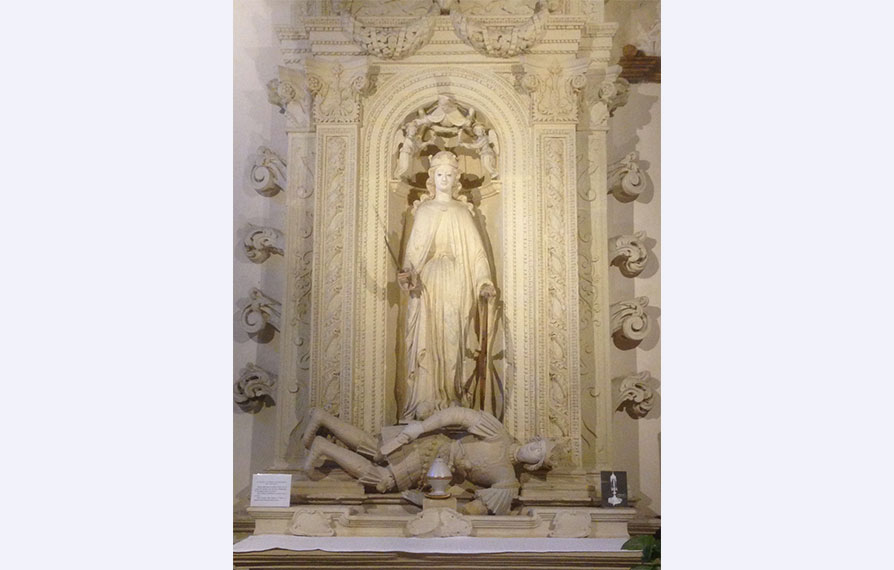

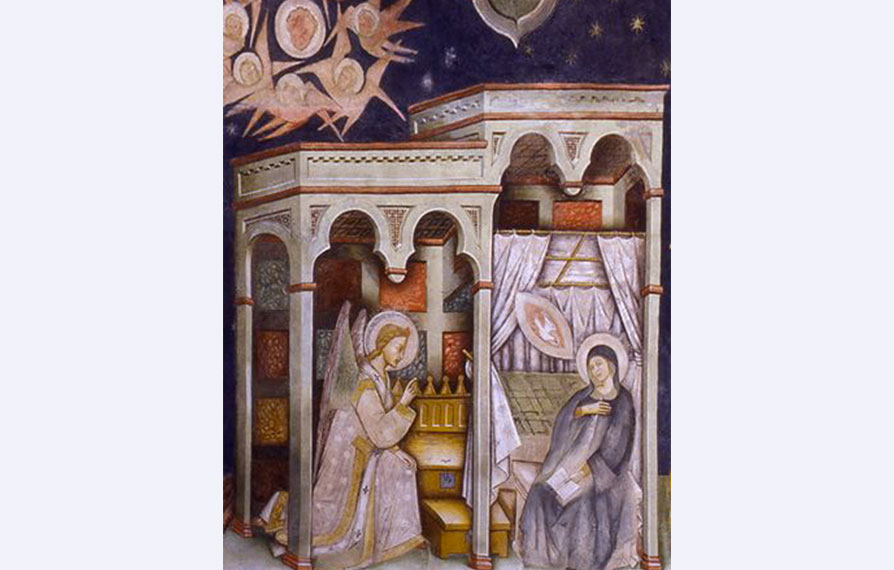

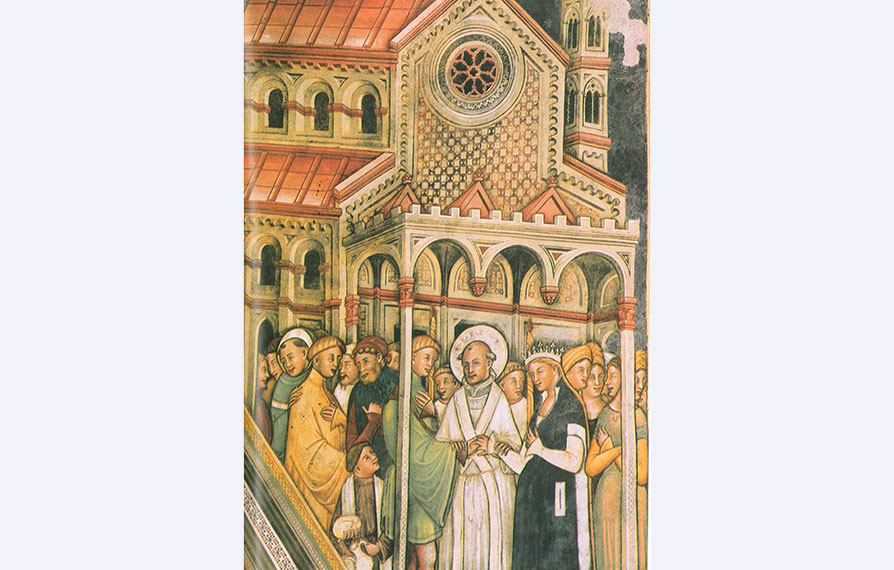

A metà degli anni ’60, Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini inaugura una tendenza ad ambientare nei Sassi di Matera vicende di argomento biblico. I Sassi diventano la Gerusalemme della predicazione cristiana e della via crucis

L’operazione interessante compiuta da Lattuada consiste nell’usare i Sassi non come sfondo per rappresentare un paese siciliano (originaria ambientazione del racconto di Verga), ma come effettivo luogo in cui si svolgono le vicende raccontate. Il paesaggio mostrato, quindi, porta nel film il suo carico di drammaticità che integra l’opera verghiana. Prova ne è, ad esempio, lo spazio che nella prima parte del film è dedicato alla Festa della Bruna di Matera in cui si snoda la vicenda. L’inserimento nel film di riti e tradizioni tipicamente materani serve proprio a intessere la trama nel nuovo contesto territoriale.

Nel Dopoguerra è intensa anche la produzione documentaristica. Nel 1949 vi è l’esordio alla regia di Carlo Lizzani con il documentario dal titolo Nel Mezzogiorno qualcosa è cambiato (1949). L’interesse verso la realtà materana e lucana coinvolge anche altri registi che, anche sulla scia delle spedizioni etnografiche organizzate da Ernesto De Martino, raccontano i riti e le superstizioni che regnano in Basilicata.

Una ricca produzione documentaristica investe la Basilicata con l’evidente compito di mostrarne le condizioni culturali e sociali.

Il Cristo si è fermato a Eboli (1979) di Rosi è sicuramente uno dei prodotti artistici più rappresentativi dell’identità lucana e racconta con realismo un pezzo di storia della Basilicata.

mentre la Murgia materana è il luogo della crocifissione e della resurrezione del Cristo. Tuttavia, Pasolini, non sceglie Matera in quanto somigliante a Gerusalemme, ma perché è rappresentativa del contesto socioeconomico del sud d’Italia. Così se, da una parte, c’è l’intenzione autentica di sottolineare la forza rivoluzionaria del messaggio cristiano e ricollegarla a un generale senso del sacro, dall’altra, emerge il desiderio di denunciare e mettere in luce i contesti di vita inaccettabili in cui vivevano gli abitanti di questa parte del Sud. La macchina da presa mostra i paesaggi, i volti scavati, con la stessa attenzione dimostrata da Pasolini nei suoi precedenti film sulle borgate romane

Matera, quindi, trasferisce all’interno del film non solo la sua conformazione fisica ma anche la sua specificità sociale, divenendo una metafora di tutta la questione meridionale.

Il tentativo compiuto dall’autore è quello di far emergere l’immagine autentica di un territorio raccontando una storia che non le appartiene.

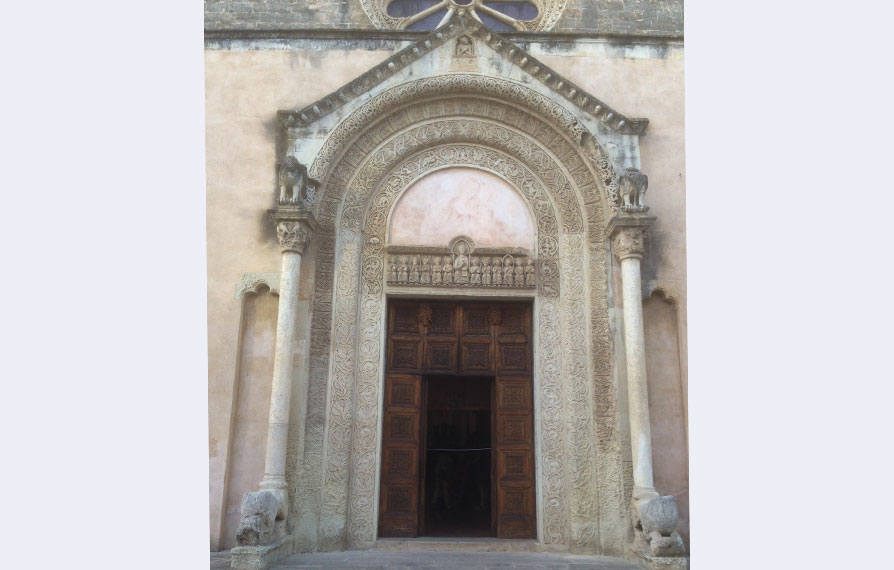

Dagli anni ’70 in poi, Matera verrà utilizzata per rappresentare la Spagna (L’albero di Guernica), la Sicilia (L’uomo delle Stelle); diventa, quindi, esclusivamente una location cinematografica che avrà particolare fortuna con le storie di argomento biblico. Dopo un King David girato negli anni ’80 e di scarso successo (che però porta Richard Gere tra i Sassi), si apre per Matera l’epoca delle grandi produzioni hollywoodiane. Nel 2004 esce nelle sale The Passion of the Christ (2004), storia della passione di Cristo raccontata da Mel Gibson, i cui esterni sono stati girati quasi interamente nei Sassi. La pellicola, che racconta la passione di Cristo dall’invocazione nel giardino dei Getzemani sino alla resurrezione, ha dato una grande esposizione mediatica internazionale ai Sassi di Matera. Non vi è più riflessione sul contesto sociale né riferimento all’identità culturale; tuttavia, la distribuzione mondiale e il successo del film offrono a Matera un’importante vetrina promozionale. The Passion viene spesso citato come caso di cinema che ha dato un forte impulso al turismo cittadino ed effettivamente, dati alla mano, nei due anni successivi all’uscita del film il turismo straniero è raddoppiato. Probabilmente il film ha prodotto anche maggiore consapevolezza, nei cittadini e nelle autorità, sulla dimensione internazionale di Matera e sulle potenzialità turistiche dei Sassi che, pur essendo già patrimonio Unesco, risultavano ancora inespresse.

Dopo il film di Mel Gibson, altre grandi produzioni, a tema religioso, si sono fermate a Matera come The Nativity Story (2005), The Young Messiah (2016) o remake di peplum famosi come Ben Hur (2016).

Oggi le strette stradine dei Sassi sono un set a cielo aperto, passaggio continuo di produzioni cinematografiche e televisive, dimostrando la stretta relazione tra il cinema e la città.