“Campi città aperta”, si potrebbe dire, parafrasando Roberto Rossellini:

le vie del centro sono spalancate alla milizia del sapere.

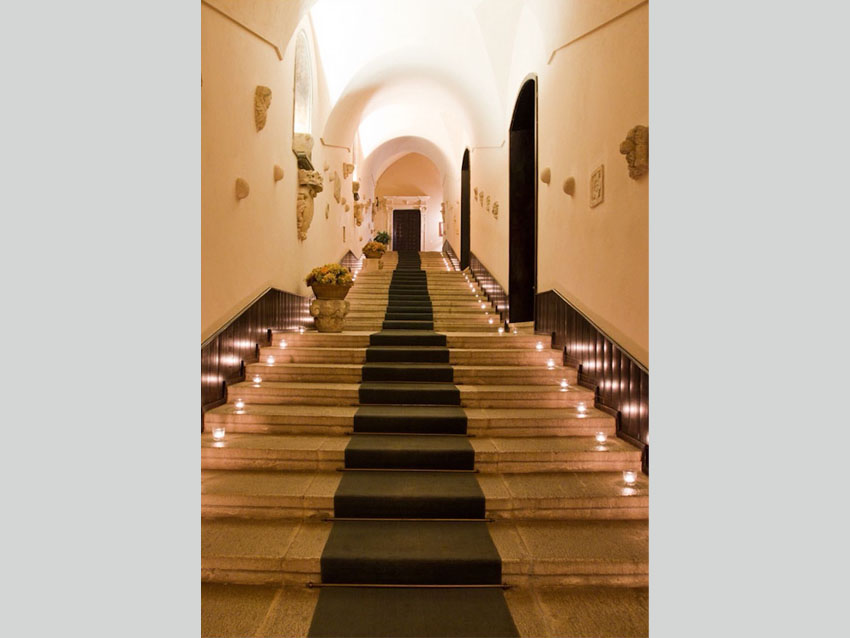

I suoi monumenti s’illuminano a festa: accolgono

i pellegrini della conoscenza.

Si va a caccia dell’evento più attrattivo. Si sfida l’imbarazzo della scelta. Gruppi di curiosi stendono davanti agli occhi, come una mappa del metrò, il programma della Città del Libro, il festival dell’editoria giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione. Un bel traguardo, per Campi Salentina, il paese che se ne attesta la paternità e che lo ospita sin dal 1995. Un vanto per questa terra, vero motivo di orgoglio, per lo più snobbato dalla stampa nazionale, distratta dagli schiamazzi della politica e dal sensazionalismo della cronaca nera. L’Imam di Lecce, Saiffedine Maaroufi, al quale mi presento, si chiede, mi chiede: «dove sono i giornalisti?» Mi concede parte del suo tempo prima di tornare a Lecce. È un uomo dagli occhi sorridenti, dalla barba fitta e da quella, che mi sembra, una palpabile fiducia nel futuro. Il suo intervento è inserito nella Rassegna dal titolo I cammini dell’uomo verso un nuovo umanesimo. Si compiace dell’interesse della gente e si rammarica della scarsa attenzione dei mass media: un’assenza esecrabile, a mio modo di vedere, in un periodo storico in cui invece sarebbe più saggio investire sugli incontri, piuttosto che sui presunti scontri di civiltà. Scambiamo qualche parola: scopro che è originario della Tunisia. Commentiamo insieme il dibattito appena conclusosi tra la scrittrice Simona Toma e Sumaya Abdel Qader, blogger perugina, di origine giordana, oggi consigliera comunale della città di Milano nonché autrice del libro Porto il velo. Adoro i Queen. Molta la partecipazione, soprattutto al femminile: alcune lettrici hanno fame di conoscere, sono animate dalla curiosità e pongono alla Signora Qader domande sulla religione musulmana, sulla cultura araba e sulla condizione della donna nelle aree di fede islamica.

C’è una bella atmosfera a Campi, c’è voglia d’incontro, c’è il desiderio

di capire e di capirsi, c’è la curiosità di conoscere meglio altri individui, altri popoli, altre culture, altre religiosità. C’è l’aspirazione

a cercare elementi unificanti piuttosto che divisivi.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’Edizione numero ventidue di Città del Libro è dedicata ad Abramo – leggo sulla pagina web del Festival letterario – «il cui nome significa ‘padre di molti popoli’» e costituirà un riferimento culturale fondamentale capace di far dialogare le letterature e i popoli che abitano l’area mediterranea e africana. Una moltitudine di nomi importanti: lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun; il Direttore Generale di Treccani, Massimo Bray; il giornalista Domenico Quirico; la giurista francese Jeannette Bougrab; la scrittrice inglese Nicolette James, solo per citarne alcuni.

Dicembre 2017. È un mattino di sole. Negli uffici comunali, incontro il Sindaco di Campi Salentina, il Prof. Egidio Zacheo1, cui va l’indiscutibile merito di avere dato i natali alla Città del Libro nel 1995.

Fu l’inizio di un rinascimento: Campi, che fino ad allora saliva

alla ribalta delle cronache esclusivamente per fatti di malavita,

cominciò a mutare volto, a credere maggiormente in se stessa – fregiandosi persino del titolo di Città grazie a un Decreto della Presidenza della Repubblica2 – e a tributare maggiore rispetto

al suo passato sfavillante e ai suoi monumenti

sia architettonici sia umani.

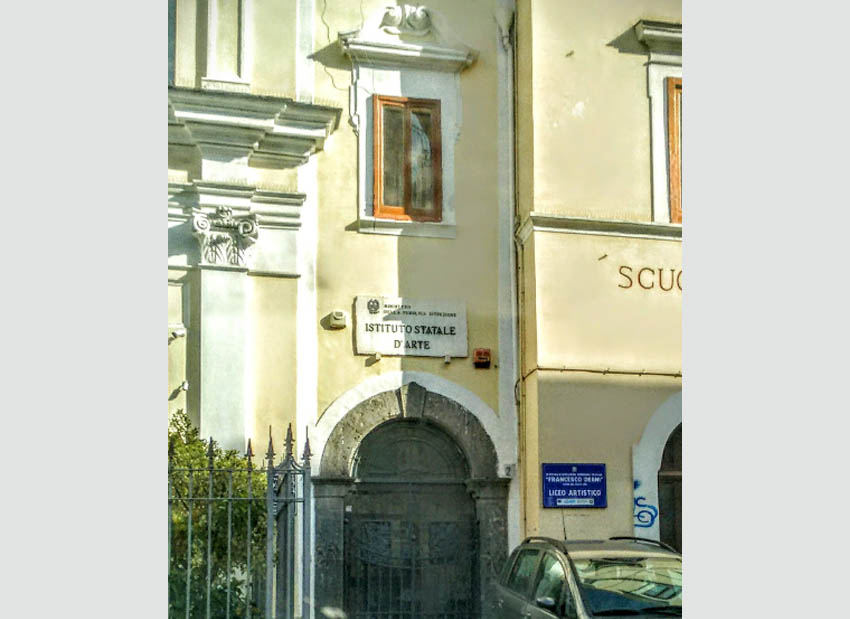

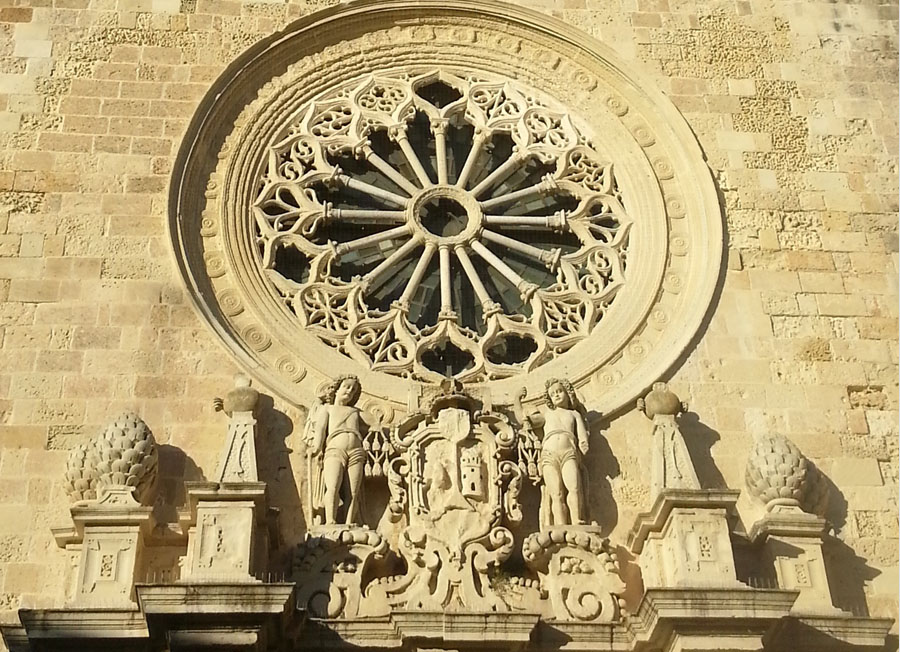

Pochi sanno, ad esempio, che a Campi sorge uno dei rarissimi esempi di arte gotica nel Salento: si tratta dei resti della Cappella Maremonti, rinvenuti quasi per caso all’interno della Chiesa Principale. Pochi sanno che Campi è il luogo in cui è nato uno dei massimi artisti italiani del Novecento, Carmelo Bene, cui va il merito di avere cambiato per sempre il teatro italiano.

Perché il Sud migliore, quello produttivo e propositivo,

fatica ancora a fare notizia?

«Mi meraviglierei del contrario. In tutti i campi, il Sud ha maggiori difficoltà rispetto al resto d’Italia. Molti eventi, che si tengono nel Mezzogiorno, soffrono l’indifferenza dell’informazione. È un po’ ciò che è accaduto alla Città del Libro, la quale tuttavia quest’anno ha catalizzato un’attenzione maggiore perché la formula utilizzata è stata davvero innovativa: non si poteva non tenerne conto. Il 2017 ha segnato un cambio di passo, potremmo dire un salto di qualità. La Città del Libro è stata per anni la Fiera del Libro, cioè l’incontro di autori ed editori per pubblicizzare e far vendere libri: cosa del tutto legittima e positiva, per carità, sia benvenuta ogni iniziativa volta a fare vendere più libri. Quest’anno, però, abbiamo pensato a qualcosa di diverso. La nostra rassegna non poteva più essere la Fiera del Libro: doveva avere obiettivi culturali di più ampio respiro. Abbiamo voluto un evento che avesse un ruolo strategico, che fosse uno strumento di dialogo tra le varie sponde del Mediterraneo».

Un ponte tra le culture e le nazioni…

«Noi abbiamo creato e creiamo opportunità di dialogo in una fase storica in cui invece si amplificano il contrasto, l’incomprensione, persino il timore del diverso (pensi, ad esempio, al fenomeno delle migrazioni in Europa che suscita paura e sgomento). Tutto ciò si combatte con la cultura e con il dialogo. Il nostro è un obiettivo ambizioso, che noi dobbiamo proporci di portare avanti, perché la Puglia è una regione vocata a questo compito, perché il Salento è un avamposto proiettato nel Mediterraneo, un osservatorio atto a favorire formidabili momenti di scambio. E noi abbiamo pensato di fare di Città del Libro un’occasione per intrecciare dei contatti culturali con altre genti. Abbiamo stabilito rapporti di scambio con case editrici e autori al fine di favorire la pubblicazione in Italia di opere edite nei Paesi con cui abbiamo collaborato e viceversa; è stata siglata un’intesa tra Università di Lecce, Città di Campi e alcuni Atenei del Nordafrica per un Erasmus nella direzione di quei Paesi, insomma un Erasmus verso il Sud piuttosto che un Erasmus verso il Nord3. Campi diventa lo snodo di questa intesa, che prevede iniziative di varia natura. Campi è il comune che avrà la regia di tutto questo. In questa progettualità sta la novità rispetto al passato e risultano coinvolti la Regione Puglia e l’Università di Lecce e quindi tutto il territorio. La finalità è combattere la diffidenza, i pregiudizi e la paura con il dialogo, tramite l’interazione tra culture di varia provenienza. Città del Libro aveva bisogno di trovare una sua specificità, data anche la collocazione geografica del Salento e di Campi in particolare in quanto baricentrica rispetto alle tre province4. Quest’anno, ribadisco, c’è stato il grande salto di qualità: prova ne è la partecipazione di personalità di grande rilievo e caratura».

Sono passati molti anni dal 1995, quando ebbe l’intuizione

di scommettere sul suo paese e dare vita ad un festival

dedicato ai libri. Che cosa la spinse a questa scommessa?

«Allora Campi era in mano alla criminalità organizzata. Ci chiedemmo: come combatterla? Scommettemmo sulla cultura: a nostro modo di vedere, la cultura poteva vincere la barbarie. I cittadini avrebbero potuto riappropriarsi della loro città (qui alle otto di sera c’era il coprifuoco!), se si fossero rammentate loro la nobiltà delle proprie radici e la ricchezza culturale della loro terra. Quell’amministrazione organizzò quindi feste, spettacoli, concerti, incontri, presentazioni di libri, mostre; costituì perfino un’orchestra comunale; esaltò il talento e la creatività e la gente cominciò a reimpossessarsi della città. E man mano che i cittadini si reimpossessavano degli spazi pubblici, arretrava la criminalità. Potemmo certo contare sul sostegno degli altri livelli istituzionali, delle forze dell’ordine, delle scuole e delle associazioni. Ma fu la cultura a dimostrarsi la carta vincente, il grimaldello con cui scardinare il meccanismo dell’illegalità. Alla fine di ogni anno scolastico, veniva donato un libro a tutti gli studenti, inondando la città di millecinquecento volumi: fu così che prese quota l’idea di Città del Libro. È stata una scommessa bella e anche difficile, perché abbiamo fatto tutto con le nostre mani. Pensi che l’anno scorso la Regione Puglia ha stanziato più di un milione di euro per la Notte della Taranta e ventunomila euro per la Città del Libro. C’è proporzione? Noi siamo riusciti a portare avanti la nostra manifestazione, perché ci abbiamo creduto e perché siamo aiutati dai cittadini e da un numero di persone straordinarie che per più di due mesi lavorano gratuitamente»

In un’intervista dello scorso Giugno, il Presidente della Fondazione della Città del Libro, Cosimo Durante, ha parlato

di un nuovo modo di fare turismo: quello sostenibile,

quel turismo che procede orientato dai beni e dagli interessi culturali e quindi anche da appuntamenti come Città del Libro (che vanno ad inserirsi in Puglia3655).

Qual è la Sua idea di turismo?

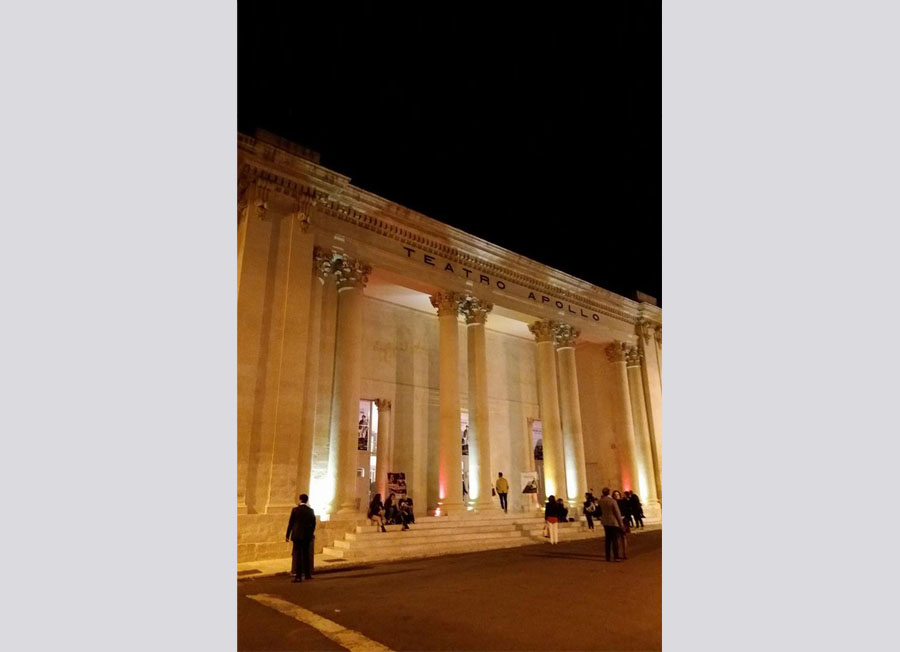

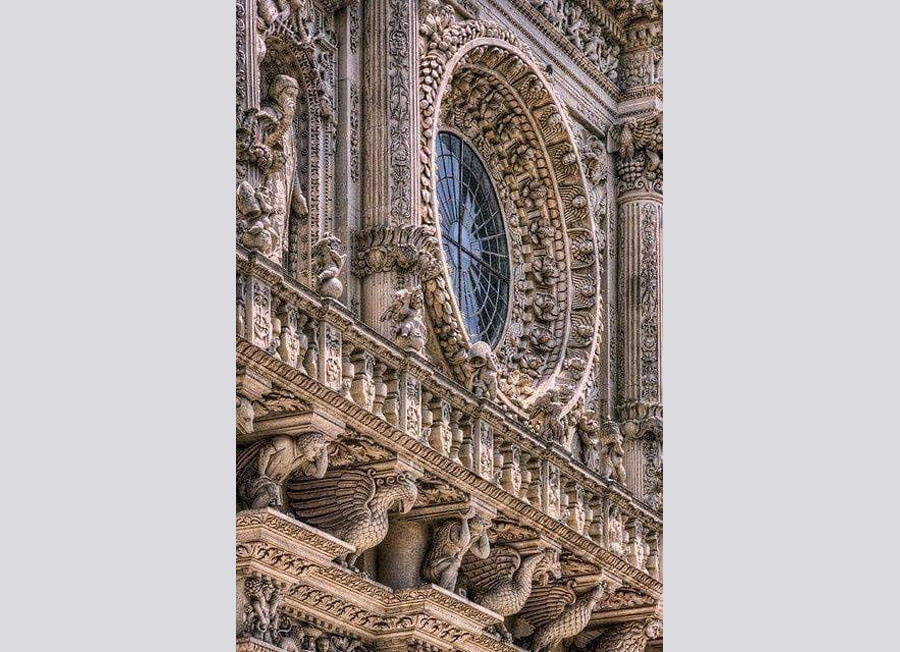

«Consideri quello che è accaduto a Gallipoli, parlo del turismo “mordi e fuggi” e di puro intrattenimento, che nega la valorizzazione delle risorse culturali di una località. Mentre la parabola di questa forma di turismo ha toccato il suo picco massimo, a Gallipoli ha chiuso i battenti l’ultima libreria cittadina6. Ecco, noi tentiamo di muoverci nella direzione esattamente opposta. Vogliamo un turismo intelligente che valorizzi le risorse culturali, artistiche, storiche, monumentali e soprattutto umane: questa terra vanta la luce di figure straordinarie. Vede, noi abbiamo affidato l’inaugurazione dell’Edizione 2017 della Città del Libro a un concerto dell’ottima Orchestra del Salento, la quale, nella magnifica cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha eseguito un’opera di Carmelo Bene. Carmelo Bene, un genio salentino, ha reinterpretato il Manfred di Robert Schumann sul testo di Lord Byron7. Mi sono venuti i brividi! La nostra terra ha dialogato con le espressioni più alte della cultura universale: e Carmelo Bene era di Campi! Quella sera si capiva visivamente quante potenzialità abbiamo: e invece per Carmelo Bene, per la musica e per gli artisti e i musicisti locali abbiamo fatto ancora troppo poco».

Perché mancano manifestazioni teatrali di alto livello

nella città di Carmelo Bene?

«Il Salento è una terra che nei confronti del suo figlio illustre ha mostrato di avere una certa smemoratezza: noi abbiamo voluto farle tornare la memoria. Come? In primo luogo, nel corso del 2017 e con bando nazionale, ha avuto luogo la prima edizione del Premio Carmelo Bene: una commissione di Docenti Universitari ha premiato due tesi di laurea e una pubblicazione sull’Opera di Carmelo Bene8. Inoltre, il Teatro di Campi è stato già intitolato a Carmelo Bene: è il primo teatro a lui dedicato in Italia e nel Mondo. In più, stiamo lavorando per tenere a Campi nei prossimi mesi, spero prima dell’estate, un convegno nazionale che si riunisca magari con cadenza biennale e che faccia un po’ il punto sugli studi su Bene. Questa è la progettualità per Carmelo Bene, per la cui radicazione occorre tempo».

A proposito di viaggiatori e di turisti in cammino, colpisce

la collaborazione tra Fondazione Città del Libro e Matera 2019.

È facile fare sistema tra realtà meridionali?

«Sia nel mondo dell’impresa sia nel mondo politico-istituzionale, non siamo educati a fare sistema: questo ci rende più deboli. Noi facciamo fatica a trovare l’appoggio o la collaborazione stabile da parte del settore imprenditoriale o bancario, salvi alcuni casi. Proprio per questo, Città del Libro è un piccolo miracolo del Sud».

L’edizione numero ventidue di Città del Libro si è tenuta a Campi dal 23 al 26 Novembre. Proprio il 27 Novembre il Sole 24 Ore pubblicava la consueta classifica annuale del benessere socio-economico delle province italiane. Anche quest’anno le province meridionali occupano la parte bassa della classifica. Mi colpiscono in particolare le ultime due posizioni, assegnate rispettivamente a Taranto e a Caserta, territori ricchissimi di storia e un tempo gloriosi.

Fa specie vedere così in affanno l’antica Tarentum e la città

della Reggia. Lecce è centoquattresima su centodieci.

Secondo Lei, cosa serve al Meridione per decollare?

«Più civismo. Risorsa fondamentale per la qualità della vita. Civismo vuol dire legare di più il cittadino alla dimensione pubblica. Per ragioni storiche, i nostri concittadini non sentono questo legame. Quella meridionale non è solo una questione economica, bensì anche di civismo. Il civismo comporta la valorizzazione di ciò che è di tutti. Il pubblico è cosa di tutti: la nostra mentalità tende a ritenere che ciò che è pubblico è di nessuno. Dobbiamo lavorare sulla piena valorizzazione dei nostri tesori e talenti, perché il nostro meglio entri in un sistema pubblico. Lecce è una città meravigliosa: perché affonda tanto nelle graduatorie nazionali? Perché i cittadini sentono il rapporto con la dimensione pubblica in modo debole. Potenziare il civismo significa accrescere la qualità della vita. L’illusione è che si possa stare bene restando isolati: se si resta isolati, non si sta mai bene. E se manca la dimensione pubblica è difficile essere felici».

Che cos’è per Lei il Dono del Sud?

«Il Sud è ricco di doni. La civiltà moderna è nata in queste contrade: noi siamo la terra di Federico II. Qui sono nati l’arte moderna, la cultura moderna, il diritto moderno, la scienza moderna. Come? Attraverso le contaminazioni. Ecco la “Città del Libro-ponte”: la cultura araba è stata promossa da Federico, perché ai suoi tempi quello arabo era un sapere avanzato (soprattutto sul piano scientifico e filosofico), perché ai suoi tempi il Nord dell’Europa eravamo noi. Il Sud è una terra piena di doni: ha donato molto al mondo e poi ha smarrito questo ruolo, perché non ha saputo diventare comunità. Noi abbiamo bisogno della comunità, d’istituzioni e classi dirigenti credibili, di legare il cittadino al destino comune, di fargli capire che ciò che è di tutti è di tutti e non di nessuno. Gli interventi finanziari, da soli, sono inefficaci: il divario rispetto al Nord è rimasto, perché di matrice culturale».

Se lei volesse fare uno spot per Campi Salentina,

quale slogan utilizzerebbe?

«Mi lasci partire da un esempio. Carmelo Bene non è un prodotto casuale. Tra la fine del 400 e tutto il 600, Campi è stata una comunità molto attiva dal punto di vista artistico e specialmente teatrale. C’era un humus. Questa è una città ricca di cultura e figure straordinarie. Questo consentirebbe a Campi di entrare nel futuro con più equilibrio e sicurezza. Perciò ecco lo slogan che io conierei: grazie a una cultura antica proiettarsi verso l’avvenire. Guardi, Federico II di Svevia veniva in queste terre con Pier delle Vigne per cacciare e contemporaneamente ragionare delle Costituzioni di Melfi, promulgate nel 1231. Federico è un brand della Puglia: opere straordinarie come il castello federiciano di Brindisi o la Torre di Leverano9 andrebbero messe a sistema. Federico era puer Apuliae, sicché auspicherei un percorso prettamente salentino dei luoghi federiciani: Oria, Leverano, Campi Salentina, Lecce. Dietro questo circuito dei monumenti si nasconde un circuito intellettuale, in cui la Puglia e il Salento hanno ancora molto da dire. Abbiamo creato la ricchezza materiale: va bene. Abbiamo riempito lo stomaco: va bene. Ora, è tempo di investire in cultura. Riempiamo un po’ la testa… Riempiamo un po’ la testa…».

La mia conversazione finisce con la cordialità di una stretta di mano. Esco dal Municipio ed entro nella luce abbagliante di quest’autunno che muore. Sento il vento del Nord che mi annusa il cappotto: osservo l’eleganza dell’entrata laterale della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che da quel vento ha preso il nome, la Porta della Tramontana. Procedo in direzione del Palazzo Marchesale e penso a Federico a caccia, nei boschi attorno a Campi: il fascino di questa terra ricca di storia mi riempie un po’ la testa.