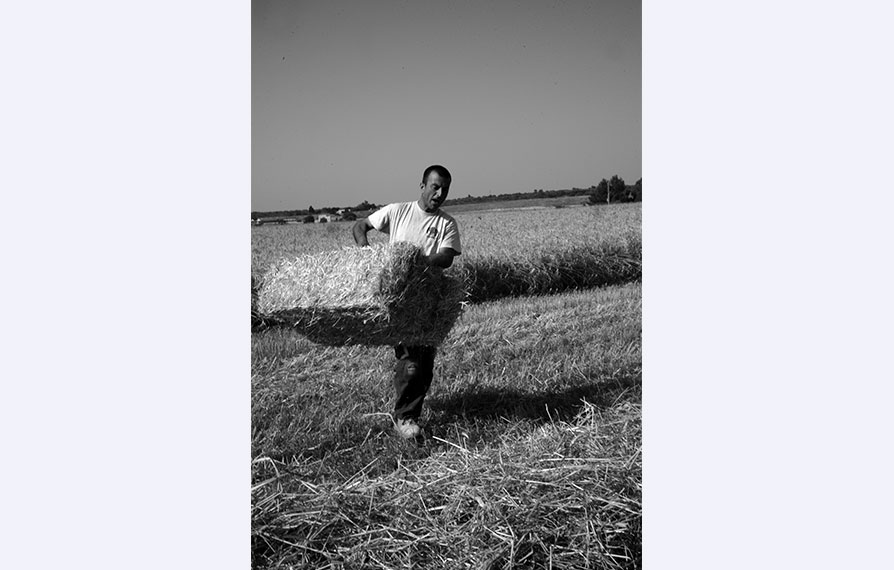

Mi alzo a metà luglio nel tepore del primo sole, per raggiungere

e seguire il lavoro della mietitura:

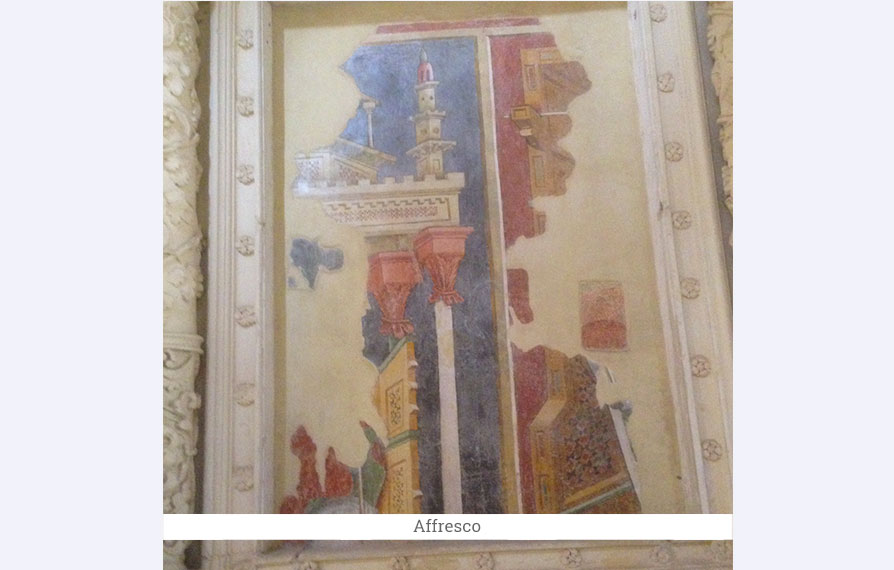

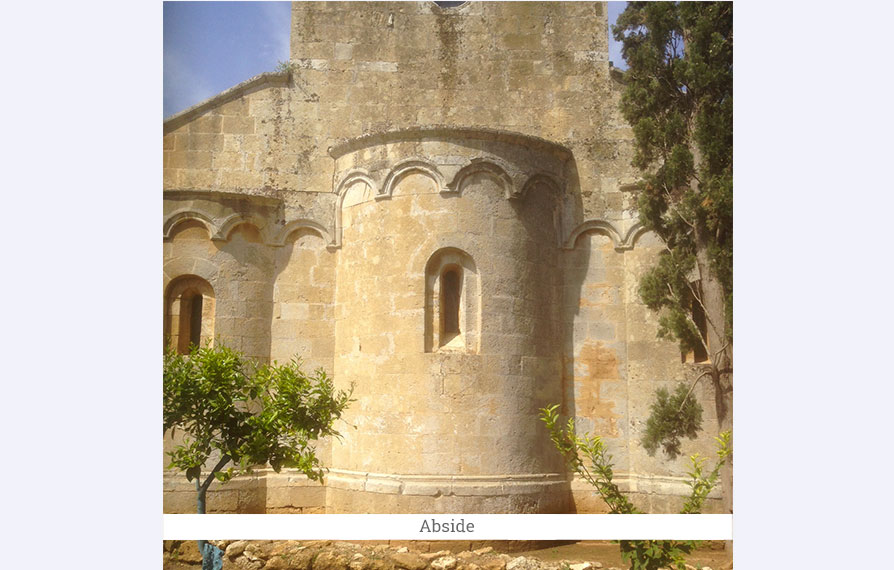

Salvatore Agostinello, allevatore e agricoltore, oltre che piccolo produttore di derivati del grano come pasta, frise, farine bio, oggi ha organizzato, nelle campagne di Specchia, bellissimo Borgo medioevale, che ospita ogni anno la rassegna ”Il cinema del reale”, la giornata della mietitura dei campi di grano “Senatore Cappelli”, una raccolta gioiosa e divulgativa, per difendere la produzione di un grano d’eccellenza, con i campi protetti da pesticidi e concime. Salvatore segue un’avventura non facile insieme al suo amico Enzo Scarcia, attuando una difesa dei principi di sostenibilità. Non solo perché hanno una certificazione, ma per la forza dell’impegno, per produrre, difendere e informare sui prodotti e sul rilancio delle antiche semenze.

Per ispirare in ognuno di noi la voglia di Pasta e Pani esenti da pesticidi e da mutazioni genetiche, oggi attuate con i raggi gamma al cobalto, sorte che tocca a tutte le farine della grande distribuzione, così salvando, dalla scomparsa sul territorio Salentino, l’antico grano “Senatore Cappelli”.

Questo grano ha proprietà a basso tenore di glutine, e un’alta percentuale di proteine e amminoacidi, rispetto al grano moderno, oltre a contenere la parte nobile del chicco, che non c‘è nella pasta dei supermercati, perché più conveniente venderlo all’industria cosmetica. Fare questo, per Salvatore ed Enzo, vuol dire confrontarsi con i giochi al ribasso praticati dal mercato. Un quintale di “Grano Cappelli”, per iniziare un’attività di semina, è costoso: 150 euro al quintale, a fronte del normale prezzo di vendita stagionale della produzione, che è di 40 euro per quintale, cifra destinata ad abbassarsi ulteriormente, con l’arrivo a Bari di navi provenienti da paesi esteri, che a loro volta vendono a 20 euro. Battaglia impari, così hanno deciso di diventare produttori di paste e derivati delle farine. Salvatore e Enzo affittano i loro campi al Comune, che li aveva abbandonati, non sono proprietari, investono su macchinari e attrezzature costosissime: una trebbiatrice nuova costa 400 mila euro, la loro ha 40 anni e funziona bene. Enzo gestisce la macina, il Mulino, dove sta per realizzare il ripristino di un Mulino a pietra, in modo da migliorare ulteriormente i loro prodotti. Enzo pianta orzo con semenze originarie del Salento, rigorosamente bio; inoltre macina farro, grano, orzo decorticato e perlato, caffè per le aziende locali. Si occupa anche di ricercare, per produrle, farine a noi sconosciute: la pianta Moringa oleifera, originaria dell’India, potente antiossidante con 97 proprietà nutritive, vitamina C, potassio, regolatrice dei livelli ormonali. Se ne ottengono farina, tisane, olii essenziali, insalate a foglia. Salvatore produce 148 quintali di Farina di “Grano Cappelli” e 78 di farro.

Per evitare di dimenticare, l’unica via è la trasformazione legata all’informazione, in maniera tale da stimolare il desiderio di un ritorno alle cose buone e sane, riscoprendo quei piccoli gesti semplici ma genuini, come fare il pane in casa. Questi terreni, davvero bistrattati da secoli e spesso lasciati a se stessi da autorità e governi, sono purtroppo uno dei problemi del Sud.

Qui l’agricoltura tradizionale è stata imbrigliata e quasi cancellata, per favorire le monocolture su ampia scala, ulivi, viti, fino agli anni ’70, tabacco. Per fortuna il disprezzo per la terra, dura da lavorare e poco redditizia, è un’attitudine in via di cambiamento, grazie a tanta gioventù che ha voglia di dare il proprio contributo alla biodiversità. Non mancano, tuttavia, le difficoltà, come la grande fatica per consorziarsi, per creare cooperative, per lavorare in modo associativo, con lo scopo di difendere le eccellenze, sebbene al Sud questa cultura fatichi a radicare. Quella stessa cultura che ha reso l’Emilia Romagna potente, ricca e riconosciuta a livello internazionale. Per cercare di sfondare il muro di questa diffidenza verso l’idea di consorzio, Salvatore ha aperto un negoziato nel centro storico di Specchia, dando forma al progetto “Quattro Solchi”, bio a km zero, incentrato sulla salvaguardia della biodiversità: il progetto punta a favorire le aziende del territorio e si impegna per la riduzione dei livelli di inquinamento dei terreni. Ai “Quattro Solchi” si trovano, oltre ai prodotti derivati dello loro farine, legumi secchi, ceci, fave, fagioli, lenticchie, passate bio, marmellate varie, tra le quali quella di fico d’India, vini bio con l’involucro del tappo a cera, come un tempo, sottolio, miele, tonno, sapone, profumi, creme derivate dall’olio d’oliva, succhi di mele, belle ceste realizzate con rami di ulivo. Parlando con Salvatore mentre andiamo a trovare sua madre Sara, gli chiedo se le manifestazioni della Coldiretti, pensando alla manifestazione nazionale e regionale di quest’estate, potranno essere di aiuto: “Ma cosa vuoi che facciano contro le multinazionali!” mi dice.Vado a trovare Sara, signora giovanile, incontrata nel campo durante la mietitura: lavorava per offrire bellissime fascine di grano alla festosa giornata del raccolto. In quell’occasione mi raccontava dei tempi passati, prima della meccanizzazione,

quando il Salento era terra abbandonata, era terra di dolore, e non certo paradiso turistico come oggi, da dove si emigrava verso le miniere

ed i cantieri del nord Europa. Terra dura rossa argillosa e piena

di pietre, dove coltivare voleva dire piegare la schiena.

Nelle tante mitologie il grano era benedizione, eucarestia, e Sara mi racconta, facendo scorrere i mesi, cosa significava lavorare il grano e le varie fasi della sua produzione.Agosto: era il momento dei solchi spessi dell’aratro, dopo che il campo era stato bruciato per eliminare la paglia rimanente, dove poi si raccoglieva il frutto delle spighe disperse e si otteneva il grano arso, oggi pregiatissimo, allora parte del ciclo della sopravvivenza.Ottobre: si arava nuovamente, solchi leggeri, e si passava con il piccolo sacco di sementi, sminuzzandoli con cura, l’oro Giallo; poi si passava con la traia, livella di legno grosso, tirato da uomini e donne.Dopo la Candelora, perciò a Febbraio, le donne andavano a sarchiare, per eliminare le piante infestanti, raccogliendo in quel momento le foglie delle giovani piantine di papavero, con le quali si preparava la paparina, piatto ancora in voga, come i corsi per imparare a riconoscere le “misticanze selvatiche”, fatti dai ragazzi delle varie associazioni esistenti sul territorio.Aprile: era il momento della macinatura, quando si estirpava ancora l’erba cattiva, tra cui grosse margherite gialle e bianche, i soliti papaveri, stavolta alti alti, e la calendula, arancione; una volta raccolte, venivano date alle mucche, felici mucche di altri tempi. Ma Salvatore, da allevatore,mantiene anche queste tradizioni di buon cibo agli animali, carrubo ai cavalli, fieno di grano bio, margherite e papaveri.

Dopo la festa di Sant’Antonio, fine Giugno – inizio Luglio: si raccoglieva

il grano, falce e falcetti entravano nel campo e, con il raccolto,

si facevano mazzi di grano medio – piccoli, che venivano

messi insieme con un metodo particolare, per evitare

che si bagnassero le fascine con le piogge.

Essi venivano legati insieme con le spighe, se ne accatastavano 150, in retro-verso, una di qua – una di là, fino a formare una piccola piramide. Si chiamava il “manucchio”, e il lavoro veniva definito “manucchiare”. Quei giorni avevano anche un sapore di dolore, perché, nella raccolta, le spighe tagliavano e insanguinavano le gambe, ferendo le donne, che però non osavano portare pantaloni, pur di non essere additate come masculari, “e parevano tutte il povero Cristo”, dice Sara. Solo sua sorella Lucia usava il pantalone, lavorava come due uomini, era alta come te, mi dice Sara, ma più robusta.

Agosto: è passato un mese, il grano è asciutto, adesso è il turno dei carri tirati dai cavalli, caricavano le Manucchiare, si dirigevano verso l’aia, o aiera in dialetto; lì incontravano le mucche che tiravano la pizzara, una grande pietra possibilmente con fossili marini che risultavano più efficaci, e il grano veniva strusciato, così da separare la puglia dal chicco, insieme al forcone di legno. Questa paglia rimanente andava alle galline, non si buttava nulla, tutto era parte del vivere, degli uni, degli altri.

Tutto questo grande e lungo lavoro veniva salutato e festeggiato, a fine mattinata, dopo aver riempito due sacchi di grano a testa, con un grande piatto di coccio, con sagna al pomodoro. Le saghe sono un ricciolo di pasta di grano, ottenute dalla farina prodotta macinando in casa, e questa volta col maglio di legno, quei chicchi caduti a terra quando venivano raccolte le manucchie. Anche il momento di festa è frutto di una preparazione laboriosa.

Per avere pane buono c’è sempre stata la fatica degli uomini

e delle donne, sangue, sudore, schiene piegate.

Oggi e ieri non sono così distanti, le difficoltà non sono ovviamente le stesse, ma continuano ad esistere; oggi, per i Cavalieri della Sostenibilità che decidono di salvaguardare la purezza dell’oro giallo, si chiamano solitudine, affanno, ostacoli amministrativi… Fatica era, fatica rimane, ma le utopie hanno ancora le gambe, e questo è un bel pensare, un bel fare.