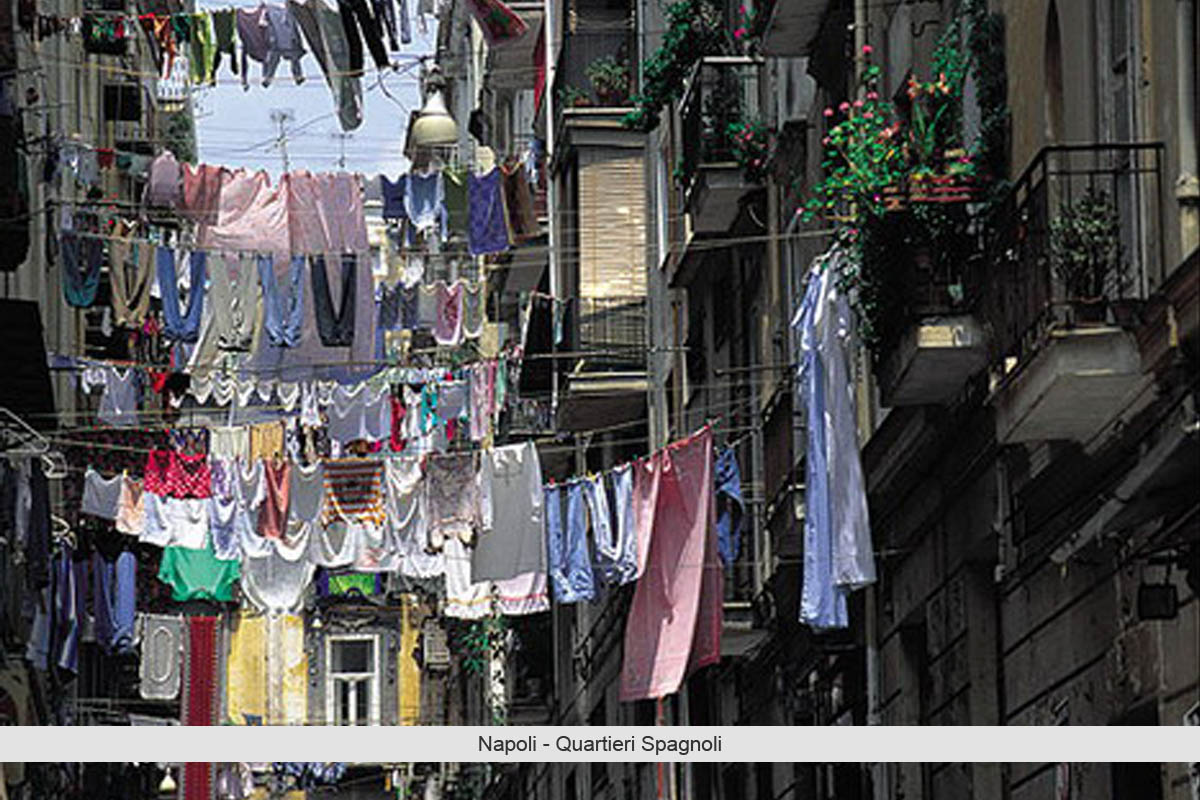

La Calabria è stata la patria di Pitagora e tutto, qui, ricorda che la Magna Grecia c’è: “La gente di questi paesi è di un tatto e di una cortesia che hanno una sola spiegazione: qui, una volta, la civiltà era greca” – scrive Cesare Pavese

in una lettera alla sorella Maria, durante il confino impostogli dal regime fascista, tra il 1935 e il ’36, a Brancaleone (RC). Ed è stata raggiunta anche da latini, normanni, popolazioni baltiche (sempre meno, ma esistono ancora piccole comunità che parlano il greco-albanese). I coloni achei che giunsero qui dalla Grecia chiamavano Vituli gli abitanti del luogo, il cui etimo è da riferirsi a quello di toro (molti nomi di paesi, parlano di tori: Bova, Bovalino, Taurianova, Gioia Tauro). Il nome ha origine dal greco Kalon-brion: “faccio sorgere il bene”, ma potrebbe anche derivare da Calabri: “abitanti delle zone rocciose”. Tori rocciosi, i calabresi: oltre ogni semplificazione, sono davvero così.

Ci sono stati passaggi importanti, in Calabria, da parte

del grande cinema italiano e non solo.

È l’inaspettata meraviglia di questo posto ad aver incantato grandi registi. Il cinema, in Calabria, ha raccontato cose preziose, in uno spazio prezioso: Mario Camerini (Il brigante Musolino, 1950), Pier Paolo Pasolini (Il Vangelo secondo Matteo, 1964 e Comizi d’amore, 1965), Mario Monicelli (L’armata Brancaleone, 1966), Luigi Comencini (Un ragazzo di Calabria, 1987). Tutti sono rimasti folgorati dalla violenta bellezza antica di questi spazi. Eppure, a parte questi grandi, i film girati in Calabria hanno uno sfondo piuttosto stereotipato: dai briganti di Camerini ai mafiosi, o comunque svogliati e tendenzialmente delinquenziali personaggi del Meridione di Ficarra e Picone (Il 7 e l’8, 2007), Antonio Albanese (Qualunquemente, di Giulio Manfredonia, 2011), Checco Zalone (Quo Vado?, 2016). Da qualche tempo, però, nella regione si percepisce una cauta ma positiva rinascita, dovuta anche al nuovo assetto della Fondazione Calabria Film Commission, oggi gemellata con quella della Lucania. La Film Commission calabrese nasce nel 2006, ma, in seguito ai debiti accumulati, processi e il commissariamento, non realizza nulla di buono nei suoi primi anni di vita.

La nuova generazione del cinema calabrese e la nuova, attiva,

Calabria Film Commission

Intanto, qui, si formano registi di grande interesse, come Fabio Mollo, di Reggio Calabria. Pur dichiarando di sentirsi profondamente calabrese, ora è cittadino del mondo e regista affermato; ma, i sui primi documentari e il suo esordio, Il sud è niente (2013), hanno espliciti riferimenti al reggino; così come Il padre d’Italia (2017), candidato ai Globi d’Oro per gli attori Isabella Ragonese e Luca Mainetti, è girato tra Rosarno, Gioia Tauro e Reggio Calabria. È un altro film, realizzato nel 2014, a segnare una nuova fase del cinema di questa regione: Anime Nere è girato in Aspromonte, con lo stile del western (che in Italia ha avuto grandi maestri e successi internazionali). Si parla di ’ndrangheta, sì, ma lo si fa fuori dagli schemi, con coraggio e forza. Il film di Francesco Munzi vince 9 David di Donatello, 2 Ciak d’Oro e altri prestigiosi premi cinematografici. Nell’agosto del 2016 si procede ancora nella messa a punto delle attività audiovisive regionali, con la nomina del nuovo presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Ciprigno, esercente e membro della commissione ministeriale MIBACT, e del direttore pro tempore, Paride Leporace, già direttore della Lucania Film Commission: le 2 regioni danno vita a un nuovo e positivo progetto di collaborazione, piuttosto innovativo e fecondo, il progetto Lu.Ca.

Oggi, la Fondazione Calabria Film Commission dispone di 500.000 euro l’anno e adotta una linea di intervento per il sostegno di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali che scelgono di ambientare le nuove produzioni cinematografiche sul territorio. La Film Commission calabrese partecipa ai festival di Venezia, Cannes e a tutti i principali festival nazionali ed europei, promuovendo la regione e le sue attività. Parallelamente, offre formazione professionale e sostegno per nuove produzioni, promozioni e diffusioni di film realizzati da calabresi. Come recentissimo successo territoriale e divulgativo, la Regione e la Calabria Film Commission hanno finanziato uno sceneggiato televisivo, le cui riprese sono iniziate in giugno, sulla figura di Mimmo Lucano, sindaco di Riace (RC), e sulle sue innovative politiche di accoglienza dei migranti che, con un lavoro quotidiano e per lo più sconosciuto, testimoniano lo spirito d’ospitalità dei calabresi (il calabrese è così: lavoratore, accogliente, talmente orgoglioso da non chiedere il riconoscimento della propria fatica). Lo sceneggiato andrà in onda nel febbraio 2018, su RaiUno. È con questa mentalità positiva, che si è arrivati a vedere il bel A Ciambra: una storia struggente di incontri tra ultimi sullo sfondo della frazione di Palmi, che si chiama Ciambra appunto, nel Golfo di Gioia Tauro. Il film di Jonas Carpignano, newyorkese-romano che da 7 anni vive a Gioia Tauro, ha entusiasmato critica e pubblico alla Quinzaine di Cannes nel maggio scorso, infondendo maggiore fiducia a una terra sulla quale trionfano i luoghi comuni, ma che si rivela vitale e priva di pregiudizi.

I registi nati qui, come molti calabresi, sono anche cittadini del mondo

Poi, ci sono i registi calabresi, che sono legatissimi, come rocce, alla Calabria e contemporaneamente riescono a integrarsi ovunque. La comunità dei calabresi nel mondo (www.calabresi.net) è una tra le più grandi. Emigranti, per necessità, ma forse anche curiosi, i calabresi. I registi nati qui, sono davvero cittadini del mondo: Carlo Carlei, per esempio, ha lasciato la sua Nicastro (CZ), prima per Roma, poi per gli Usa, dove ha avuto una nomination ai Golden Globe con La corsa dell’innocente (1994), fino al più grande successo internazionale di Romeo and Juliette (2013). E poi, Massimo Scaglione, formatosi a Los Angeles, e Andrea Frezza, regista e documentarista di Laureana di Borrello (RC), che ha vissuto in California. Ultimo nome, esemplare, è quello di Gianni Amelio: raffinato, colto, penetrante. Osservatore silenzioso, attentissimo alle pieghe intime dell’individuo, alle crisi del mondo, ai dolori della società. Riservato e gentile, Gianni Amelio, calabrese di Magisano (CZ), ha sconvolto, incantato, commosso il mondo con film come Porte Aperte (1990) tratto da Leonardo Sciascia, Il ladro di bambini (1992), Lamerica (1994), La stella che non c’è (2006), Felice chi è diverso (2014), fino all’incantevole, ultimo, La tenerezza (2017).

Intervista a Mimmo Calopresti: Come si può essere calabresi?

A un regista, sceneggiatore, attore, produttore calabrese nel mondo, si è scelto di fare alcune domande riguardo il suo rapporto con la Calabria. Parafrasando Leonardo Sciascia, che iniziava la raccolta di saggi Fatti diversi di storia letteraria e civile (1989) con il capitolo intitolato: “Come si può essere siciliani?”, e anche Gian Maria Volonté, interprete del grande film del calabrese Gianni Amelio, Porte aperte (tratto anch’esso da Sciascia), che nell’evocativa scena di viaggio sul traghetto sullo Stretto di Messina, concludeva il suo intenso monologo, allo stesso modo, con la domanda: “Come si può essere siciliani?”, a Mimmo Calopresti abbiamo chiesto: “Come si può essere calabresi”?

Cosa ricordi della Calabria, da bambino?

Ho lasciato Polistena (RC), dove sono nato, a soli 2 anni: ci siamo trasferiti a Torino, come tanti migranti, mio padre faceva l’operaio. La famiglia Calopresti appartiene a quella grande parte d’Italia che è partita, amando il proprio Paese, per sopravvivere in giro nel mondo; c’è un Domenico Calopresti, mio antenato e omonimo, che è arrivato a New York come migrante, nei primi del ’900. Ma per me, la vita calabrese è stata, ed è, decisiva. L’infanzia calabrese era estiva, soprattutto, e di sole donne: donne e bambini, perché gli uomini lavoravano al nord. Come in guerra… Estati intere senza maschi adulti. Vivevamo quelle giornate bollenti tra anziani, donne e bambini. Curioso e indimenticabile, formativo e utilissimo, quel tempo. Io stavo bene.

Che immagine associ alla Calabria?

L’immagine della mia Calabria è quella di un Eden. L’ho anche criticata molto, nel tempo, ma l’idea che ne ho è quella di un Paradiso. Sono nato nella Calabria dello Stretto, tra la parte più estrema del continente e la Sicilia. La Calabria dello Stretto di Messina è profondamente greca: sente tutta la nostalgia della fine del continente Europa, si apre al Mediterraneo e ricorda la propria storia: la civiltà greca, dalla quale è nata. Parlo di Calabria dello Stretto perché esistono varie “Calabrie”, per gli stessi calabresi: i cosentini, per esempio, sono e si sentono molto diversi dai crotonesi e viceversa; come chi è nato in Sila, si sente, ed è, più parte delle montagne che del mare – Anche se la giornata, estiva intendo, del calabrese si svolge svegliandosi tra i boschi di castagni, e poi giù, soltanto un’ora di macchina per fare un tuffo al mare, mangiare cibo squisito e andare alle feste, nelle piazze – Viaggio parecchio per la Calabria, la conosco (anche se nasconde dei posti che mi stupiscono e scopro sempre qualcosa di nuovo). Soprattutto da qualche anno, ci sono molte iniziative culturali, musicali, cinematografiche, retrospettive e rassegne, festival. Un altro tratto della Calabria è la vitalità, cosa che appare inaspettata a chi non è calabrese.

Come sono i calabresi?

Non lo so, se ne sono andati tutti… Ho parlato delle estati femminili della mia infanzia perché davvero penso che sia una regione disgregata, scissa: intendo dire che la miseria e l’inquietudine qui sono così presenti e tangibili, che il calabrese è destinato ad andare via, quasi per principio, oltre che per necessità. Penso che i calabresi siano particolarmente adattabili e più accomodanti di quanto non si dica: l’orgoglio e la nostalgia della terra, al di là di ogni retorica, spesso ci hanno difeso (e parlo anche per me) dalla diffidenza, dalle umiliazioni, dalle discriminazioni. I calabresi, in Germania, Svizzera o a Milano, sono stati fortemente discriminati, sin dall’immediato dopoguerra. E dico Milano perché lì è stata davvero dura la vita dei migranti del sud, mentre a Torino ho sentito sulla mia pelle una maggiore fiducia verso di noi, forse perché c’era un’identità collettiva più forte. Fondamentalmente, non penso che i calabresi fuori dalla Calabria abbiano meritato e meritino ancora la circospezione, a volte il sarcasmo, che invece vivono.

Quanto il tuo essere calabrese ha influenzato il tuo cinema?

C’è sempre, nei miei film, l’idea del Sud: un grande Sud, con grandi potenzialità. Non racconto solo la Calabria, ma l’intero Sud, che è il luogo dell’uomo per eccellenza. A Torino, c’era una comunità calabrese forte, ben integrata. E io stesso mi sento torinese. Ma il mio essere un uomo del Sud è più forte: è il richiamo dell’antropos, della polis, della civiltà greca. Nel mio cinema ritrovo sempre la nostalgia del bello, dell’essere del Sud, non soltanto calabrese.

Come racconti la Calabria nei tuoi film?

La racconto con parsimonia, nel senso che c’è, ma cerco di non abusare di quel richiamo, di quella nostalgia, che rischia di diventare retorica. Cerco di inserirla in un contesto generale, in racconti altri, che non riguardino esclusivamente quei posti. Perché, se i calabresi sono davvero cittadini del mondo, è la Calabria, come luogo e come idea del luogo, che stenta a diventare parte del mondo. Resta chiusa nei luoghi comuni, nella diffidenza da parte di chi non è calabrese, e questo è confermato dal fatto che chi va in Calabria per la prima volta, regolarmente, si stupisce della sua unicità, bellezza, accoglienza, allegria. Quando ho raccontato la Calabria, in Preferisco il rumore del mare o L’Abbuffata, ho cercato di aprirla ai fatti, alle storie di altri posti, di altre persone, non solo della Calabria...

Come vedi la Calabria, oggi?

Sono stato ovunque nel mondo e ho trovato calabresi ovunque nel mondo: dal Brasile, alla Russia, all’Europa tutta, all’America. E così, ho capito che dappertutto c’è la presenza dell’uomo, del luogo dell’uomo, del Sud. Nel mondo, cioè, circola ancora l’idea della Magna Grecia, della civiltà, di qualcosa di profondamente strutturato e forte, che arriva da lontano. E quest’idea è portata anche dai calabresi. Il punto è che la Calabria si deve aprire. Come ho detto, tutti quelli che scoprono la Calabria la amano e ci ritornano, perché è selvaggia, richiama l’ancestrale, i luoghi della memoria nascosta. Attualmente, poi, succedono cose nuove, positive, culturalmente parlando. Recentemente, ho letto sul New York Times che tra i primi 7 posti dove si mangia meglio al mondo, c’è la Calabria. E non è scritto su un giornale locale, ma su uno dei più importanti quotidiani del pianeta e si parla dei primi 7 posti al mondo dove gustare cibo: bello, no? I sapori calabresi, forti, delicati e potenti, sorprendono molto e sono radicati nella cultura calabrese. Ma c’è dell’altro, in Calabria. Forse, anche grazie a chi arriva qui scappando da guerre, fame, morte, la Calabria sta trovando, paradossalmente, nuova vita. Questi nuovi cittadini vengono accolti e spesso ripopolano interi paesi che erano quasi abbandonati; credo che questa nuova vita porti con sé un nuovo fermento. La parte sana e attiva della Calabria sta raccontando le storie di nuove persone e tutto questo fa nascere un nuovo punto d’osservazione, una riflessione superiore anche sulla propria cultura, che non può che arricchirsi e maturare insieme a quella altrui. Ecco, ora credo che la Calabria stia trovando la strada per essere davvero parte del mondo, in modo positivo e tangibile.

Recentemente, per la Calabria, hai realizzato un progetto: Bella come un film. Di cosa si tratta?

È una specie di documentario, lo abbiamo fatto pochi mesi fa. Sono convinto che i calabresi, per far conoscere la Calabria migliore, debbano auto-raccontarsi. Così, da un’idea nata nell’Associazione Calabresi Creativi, con la Regione e la Calabria Film Commission, abbiamo lanciato un’iniziativa sui social networks – uso i social e ci lavoro: sono i nuovi luoghi dell’immagine in movimento, ma non ne abuso – Abbiamo chiesto ai calabresi di inviare su Instagram filmati girati da loro stessi, su quello che succede in Calabria: il mare, la montagna, i riti religiosi, le feste paesane, il cibo, la musica… Ne abbiamo ricevuti moltissimi, tutti interessanti e ne abbiamo premiati 5-6. Poi, ci è venuto in mente di montarli e farne un unico lavoro, sulla Calabria, fatto da calabresi. Mi è stato chiesto che lo montassi io ed è nato Bella come un film. Il presidente della Regione era entusiasta: è successo qualcosa di comunicativamente importante con quella cosa, in modo naturale. Lì ho davvero capito che, per aprirsi al mondo, la Calabria deve auto-raccontarsi, lo ripeto: è la migliore promozione che possa fare per se stessa.

Per concludere, come vive tua figlia la Calabria?

Mia figlia ha 8 anni ed è curiosissima della Calabria. Io ci tengo molto che la conosca. Le racconto fatti, luoghi, storie di persone e lei vuole sapere tutto, mi fa un sacco di domande. Ma soprattutto, Clio nuota moltissimo, in Calabria.