L’ABRUZZO NON ESISTE

sarebbe piaciuto a Giorgio Manganelli (1922-1990), che all’Abruzzo ha dedicato pagine terse e solenni, forse le più belle che siano state scritte su questa regione ascosa e spigolosa. Quando l’attraversò in lungo e in largo, nel 1987, scortato dall’automedonte Pino Coscetta, entrambi al soldo del Messaggero, trovò che l’Abruzzo fosse “specializzato nella produzione di freddo” e gli abruzzesi “bizzosi, protervi”, con collane di serpenti, latori di “qualcosa di acre e insieme di angolosamente elegante” 1 e gli piacquero non poco.

Non era nuovo alla scoperta dell’Abruzzo, Manganelli: l’attraversò con la sua Bakunina, un motorino anarchico, scendendo direttamente da Milano, sua città natale, dalla quale fuggiva, fuggendo da una madre ebrea convertita cattivissima (“qual è la differenza tra un condor e una madre ebrea? Entrambi ti mangiano il cuore, ma almeno il condor aspetta tu sia morto”), da una moglie che non lo amava, da una figlia in fasce, da un’amante un po’ matta che rispondeva al nome di Alda Merini, andando incontro al suo destino di grande scrittore, a Roma. Allievo, a Pavia, di quel Vittorio Beonio Brocchieri che alla guida di un monomotore solcava i cieli dei due emisferi puntando dritto ai Poli, Manganelli non era neppure minimamente progettato per il viaggio: pingue e nevrotico, attraversato da milioni di incubi e manie, manderà nondimeno corrispondenze mirabolanti e straordinarie dalle sue esplorazioni di mondi lontani e paradossali. Una volta che lasciò Roma per intraprendere uno dei suoi viaggi avventurosi disse che si sarebbe recato a Teramo.

In effetti l’Abruzzo è un luogo lontanissimo, per arrivarci senza valicare l’Appennino – che lì tocca i tremila metri del Gran Sasso d’Italia – bisogna compiere un giro intorno alla Terra, e non è detto che non sia

la maniera più comoda e più veloce per raggiungerlo, se pure

Boccaccio per indicare luogo nascosto e irraggiungibile

scrive “più là che Abruzzi”2.

E la sua distanza dal mondo, la sua albagia un po’ cisposa e un po’ voluttuosa ne fanno un oggetto strano, non pienamente definibile e tantomeno maneggevole. Anche chi v’è nato, solitamente attraversato da un amore selvatico e belluino per questa terra di “sassi, rocce, queste cose che hanno movimenti, spasimi e trasalimenti che durano millenni, e poi brividi di un secondo che fanno strage”3, ha sovente difficoltà a capire la sua terra, che si ostina ad osservare e dalla quale viene ricambiato solo da effimeri segnali d’amicizia, strette di mano calorose e fugaci.

Non stupisce dunque che i foresti facciano fatica a comprendere la natura di questa terra di orsi, camozze e lupi.

Che posto ha l’Abruzzo nell’Italia del XXI secolo? Anzitutto,

ha un problema di collocazione. La storia del Novecento, curiosamente, l’ha fatta a poco a poco avanzare verso Settentrione: quanti sono oggi

gli abruzzesi che definirebbero loro stessi pienamente meridionali?

Temo pochissimi. L’Abruzzo d’oggi ha dimenticato i suoi mille anni sotto il Regno di Sicilia, poi quello di Napoli e infine sotto il Regno delle Due Sicilie. Eppure le bizzarre costruzioni degli uomini che appartengono all’ingegneria politica dopo il 1861 non hanno mai sottratto l’Abruzzo a questo suo pristino e antico legame con il Meridione della penisola. Regione più settentrionale del Regno duosiciliano e anzi irriducibile terra di confine (Civitella del Tronto, fortezza estrema posta sul confine col Regno Pontificio, resistette alle truppe sabaude duecento giorni, fino al 20 marzo 1861, ossia fino a tre giorni dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia da parte di Vittorio Emanuele II), l’Abruzzo regnicolo ha guardato cinquecento anni a Napoli quale suo riferimento morale e politico, mentre oggi pensa solo a Roma, a cui è velocemente collegata da due supersoniche autostrade, le più alte d’Europa, le più belle del mondo secondo la scrittrice premio Nobel Alice Munro, che le attraversò nel 2008 restandone incantata. Napoli e tutto il meridione sembrano oggi lontanissimi dall’Abruzzo, e non solo a causa della congenita difficoltà e lentezza dei trasporti su gomma e su rotaia che affligge il sud d’Italia, ma per ben più radicati sentimenti: l’Abruzzo d’oggi si sente appartenente ad un indefinito “centro Italia”, più simile alle Marche, all’Umbria, al Lazio che vantano tra loro apparentamenti storici assai vincolanti e illustri.

Anche l’osservatore che abbia vaghe conoscenze dei popoli e delle terre aprutini – nessuno sa con esattezza i suoi confini e la sua toponomastica è flagellata dall’approssimazione – non è pronto ad ammettere l’Abruzzo tra le regioni del Mezzogiorno.

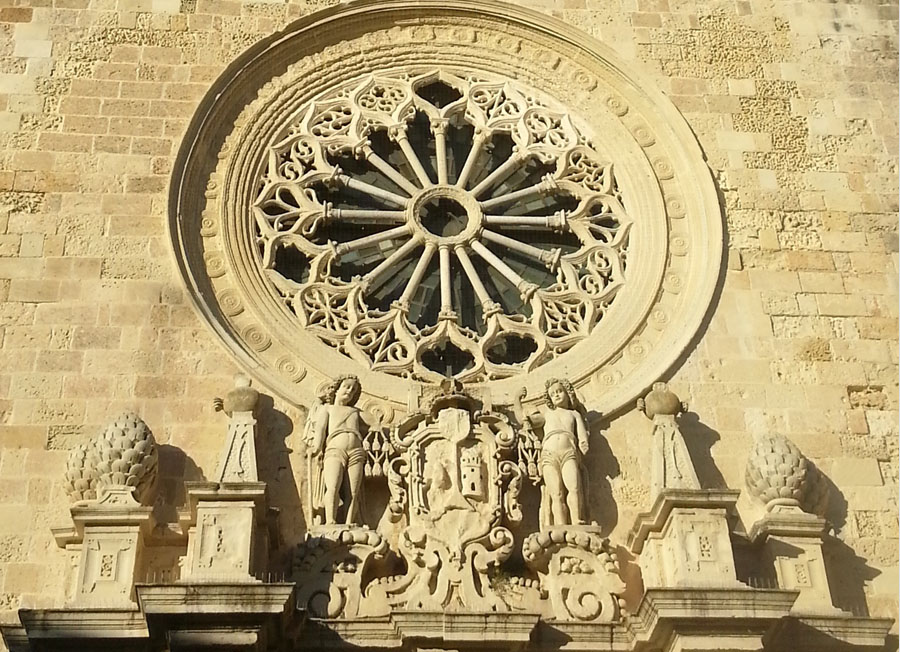

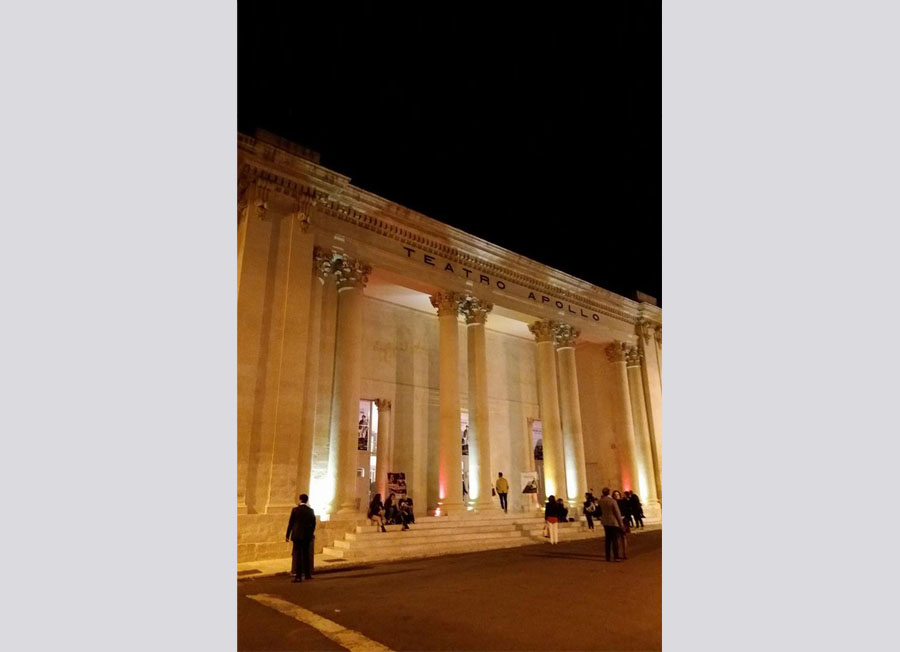

Ma se l’Abruzzo, meridionale e napolitano per storia, costumi, lingua, cucina, dimentica d’appartenere al Sud, ed è negletto e trascurato dal Centro, e alieno e giustamente inaccolto dal Settentrione, cessa d’esistere. Non so se l’Abruzzo sia effettivamente un dono del Sud, ma di certo del Sud è figlio legittimo e non scapestrato: del Meridione conserva la cucina sapida e ingegnosa, fatta di cibi rituali assai legati alla terra e alle stagioni, con una sostanziale distrattezza per i frutti del mare; del Meridione parla la lingua, la cui radice partenopea si avverte ovunque, inasprita dal passaggio dei monti; del Meridione porta i costumi, impreziositi dai lavori a tombolo e da arcaici schemi geometrici; del Meridione condivide, infine e soprattutto, la storia, una lunga storia fatta di seduzioni antiche e di furori ben temperati, a cui ha fornito acute intelligenze e non poche mani d’artista, che contribuirono non distrattamente a compiere i destini pre e post-unitari del Mezzogiorno d’Italia, con esiti quasi sempre felici.

Non è possibile immaginare una storia d’Italia senza considerare il suo ingombrante Meridione, non è possibile immaginare

una storia del Meridione senza l’Abruzzo.

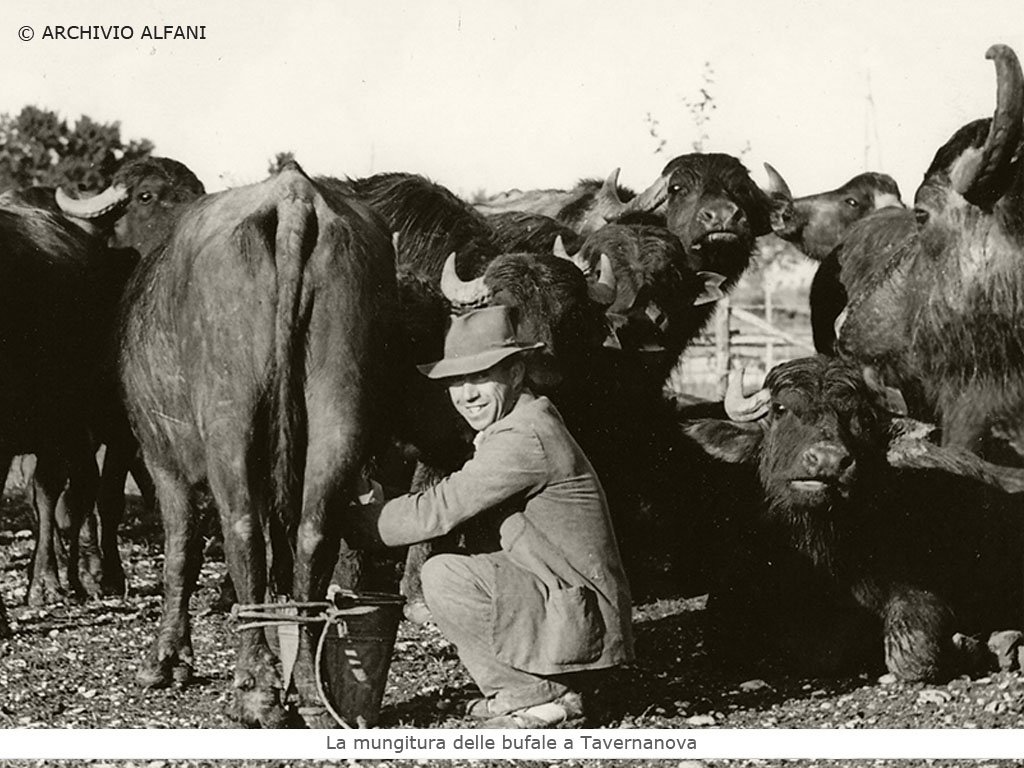

E allora perché questa Regione di un milione e trecentomila abitanti, di poco più piccola della Campania e di poco più grande della Basilicata, è così desiderosa d’affrancarsi dal Sud, pronta ad abbracciare altre storie, altre tradizioni, altre lingue? Forse è il destino di tutte le terre di frontiera, mescolarsi agli altri, non definire con chiarezza i contorni della propria appartenenza, mimetizzarsi e confondersi per il timore di vedersi un giorno assaliti dall’altrui ferocia. È forse questo anche il motivo della sua atavica ospitalità nei confronti di quanti venivano dall’altra parte del Mare Adriatico, non temibili come i Saraceni in Puglia, ma contrappunto commerciale, sponda amica, portatore di Santi Patroni, come quel San Cetteo che protegge Pescara, Porta Aprutii e sera Regni, con ogni probabilità originario dei Balcani, così come dai Balcani viene quell’uso di mangiare le pecore, le stesse pecore che davano una lana di così alta qualità da essere gelosamente protetta e richiesta dai Medici di Firenze e che hanno rappresentato per secoli la maggiore fonte di ricchezza, sulla via del Tratturo Magno, per larghe porzioni della sua popolazione.

Il Tratturo Magno, questa via antichissima, “quasi un erbal fiume silente”4 nelle parole del più abruzzese dei poeti, del più italiano

dei cuori, Gabriele d’Annunzio, che milioni di pecore e migliaia

di pastori, per mille anni e forse mille altri ancora,

hanno percorso per fuggire i rigori invernali di questo esportatore netto d’inverno e di freddo che è l’Abruzzo, dai massicci del Gran Sasso e della Majella fino alle spiagge adriatiche e poi giù, ancora, verso i tepori del Tavoliere delle Puglie. È questa la via che conduce a Meridione, è questa la via che gli abruzzesi devono tornare a percorrere per ricongiungersi con la propria storia e andare fiduciosi incontro al destino. È questa la via che, “su le vestigia degli antichi padri”5, porta all’identità più profonda, segna una collocazione nell’Italia di oggi e in un Mondo dai confini sempre più sbiaditi e mutevoli, valica i confini politici delle regioni e conduce ad una nuova concezione degli spazi, costituendo entità spirituali e amministrative nuove e antiche al tempo stesso. Senza memoria delle sue appartenenze illustri l’Abruzzo non esiste.

1 -Tutti gli articoli che Giorgio Manganelli scrisse per il quotidiano “Il Messaggero” nel 1987 sono oggi raccolti ne La favola pitagorica, Adelphi, Milano, 2005, da cui sono tratte le citazioni riportate in questo scritto.

2 – V. G. Boccaccio, Decameron, Giornata ottava-Novella terza: «Disse allora Calandrino: “E quante miglia ci ha?” Maso rispose: “Haccene più di millanta, che tutta notte canta.” Disse Calandrino: “Dunque dee egli essere più là che Abruzzi.” “Sì bene” rispose Maso “sì è cavelle.»

3 – Ancora G. Manganelli, op.cit., p. 106

4 – G. d’Annunzio, I pastori, da Alcyone, Fratelli Treves, Milano, 1903.

5 – Ibidem.