Dal rapporto della Banca d’Italia n.17 del giugno 2019 sull’economia regionale lucana risulta che

per l’evento le presenze nazionali e internazionali nella città si sono quintuplicate:

attestandosi a oltre 124.000 unità provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Francia e più di 320.000 dalle altre regioni italiane come la Lombardia, il Piemonte e il Lazio. Senza contare quelle arrivate dalle zone limitrofe come la Puglia, la Campania e l’interland regionale che, non avvalendosi di pernottamenti, sono di più difficile apprezzamento. Si calcola che le presenze negli esercizi alberghieri si sono triplicate e nelle strutture extra alberghiere sono aumentate a dismisura. L’incremento dei posti letto è salito del 90%. Per non dire del volume d’affari di ristoranti, trattorie e degli altri locali di ristorazione. Ovviamente il mercato edilizio, l’andamento dei prezzi al consumo e in generale il costo della vita hanno avuto una forte impennata.

Rifuggendo il ruolo di succursali dell’Ente Turismo, non vale la pena soffermarsi sulle qualità attrattive del sito, peraltro ampiamente promosse dalla televisione con feste di Capodanno, sceneggiati e documentari, nonché da riviste patinate e ogni genere di altri mezzi pubblicitari, ma piuttosto

pare opportuno avviare una riflessione sugli esiti

di quest’operazione di marketing territoriale

ripercorrendo, sia pure sinteticamente, le tappe della trasformazione del sito materano.

É appena il caso di ricordare che quest’abitato affonda le proprie radici, al pari di Petra, nel lontano Paleolitico, come risulta dalle emergenze archeologiche ritrovate, raccolte e conservate da uomini illustri come Domenico Ridola, cui è intitolato il Museo cittadino.

Per secoli un popolo di pastori e di agricoltori ha vissuto in grotte traforate,

scolpite e scavate nel tufo di entrambi i lati dei declivi della Gravina

e realizzato cunicoli, cisterne, chiese, ambienti ed elaborati

complessi sotterranei, convivendo in simbiosi

con gli animali domestici, silenti supporti

della loro fatica.

Così il borgo risulta un aggregato di grotte, con andamento verticale, risalente lungo gironi degradanti sui bordi scoscesi del canion del torrente dove la comunità si ritrovava in “vicinati”; un modello esemplare di organizzazione sociale con rapporti a volte aspri e, forse, più spesso solidali per far fronte alle difficoltà dell’esistenza.

Come scrive l’architetto e urbanista Americo Restucci nel suo libro “Matera, i Sassi”,

la Cattedrale dovette essere la prima costruzione in stile romanico pugliese

eretta sullo sperone più alto del sito che divide il Sasso Caveoso da quello Barisano. Solamente più tardi, agli inizi del ‘500, il Conte Giovan Carlo Tramontano, sulla collina di Lapillo al confine della Civita che si andava formando lungo il bordo

del promontorio e sulle rovine di una precedente struttura normanna, avviò la costruzione di un Castello con due torri che ancora porta il suo nome.

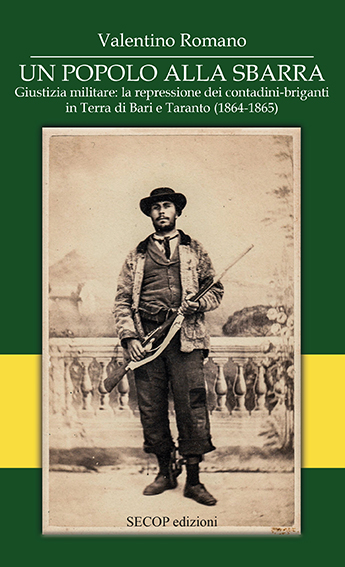

Il feudatario era stato fatto Conte di Matera da Ferdinando II nel 1496, nonostante la promessa fatta da quest’ultimo al popolo di lasciarlo libero avendone ricevuto la somma del riscatto. Il Tramontano si rese inviso ai materani per le imposte che pretendeva di riscuotere, per i suoi debiti e per i lavori della costruzione, tanto da indurli a una cospirazione che sfociò nel suo omicidio il 29 dicembre 1514 all’uscita dalla Cattedrale e in una viuzza adiacente che da allora prese il significativo nome di Via del Riscatto. Un altro episodio di sangue si consumò a Matera l’8 agosto del 1860, tra i primi della reazione antiunitaria sfociata nel brigantaggio lucano, quando una folla inferocita uccise il patrizio Conte Gattini a colpi di falce, insieme al suo segretario Francesco Laurent, ritenuto usurpatore dei demani.

Nel 1700 erano stati i fratelli Duni – il padre Francesco era stato Direttore

della Cappella Musicale della Madonna della Bruna per oltre

un quarantennio – ad illustrare coi loro talenti,

di giurista Emanuele e di musicista Egidio Romualdo, la cittadina. In particolare, come hanno messo in luce Giovanni Caserta che ne ha ricostruito la biografia e Luigi Pentasuglia che ha ritrovato, pubblicato e musicato sonetti e sinfonie, Egidio Romualdo Duni riportò prima in Francia e poi in Inghilterra i frutti della sua geniale capacità artistica.

Ed è in questo periodo, tra il XVII e il XVIII secolo, che con il declino economico del modello agro-pastorale si va strutturando l’attuale Centro Storico con le espansioni sul piano a ridosso dei Sassi. Le costruzioni amplieranno il confine dell’abitato tra il XIX e il XX secolo.

Il Fascismo lasciò la propria magniloquente impronta architettonica sui palazzi del Corso e nei casermoni delle case popolari. Nel 1926, con un semplice telegramma, il Duce elevò la cittadina al rango di Provincia ma il regime dovette rimanere sostanzialmente estraneo al mondo contadino mentre coinvolse più da vicino le classi impiegatizie. Fatto sta che il 21 settembre 1943, in seguito ad un alterco tra militari italiani e tedeschi, a Matera, prima città in Italia, si ebbe l’avvio degli scontri per la cacciata dei nazifascisti con un eccidio di 26 persone di cui 18 civili.

Com’è noto il primo scopritore della particolare identità di Matera,

nella sua dolente bellezza, fu Carlo Levi

che la visitò durante il suo periodo di confino nel 1936 e che la fece conoscere al mondo nelle pagine del Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato da Einaudi nel 1945:

“Arrivai ad una strada che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case e dall’altro costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera… Di faccia c’era un monte pelato e brullo, di un brutto color grigiastro, senza segno di coltivazioni né un solo albero: soltanto terra e pietre battute dal sole. In fondo… un torrentaccio, la Gravina, con poca acqua sporca ed impaludata tra i sassi del greto…

La forma di quel burrone era strana: come quella di due mezzi imbuti affiancati, separati da un piccolo sperone e riuniti in basso da un apice comune,

dove si vedeva, di lassù, una chiesa bianca: S.Maria de Idris,

che pareva ficcata nella terra.

Questi coni rovesciati, questi imbuti si chiamano Sassi, Sasso Caveoso e Sasso Barisano. Hanno la forma con cui a scuola immaginavo l’inferno di Dante… La stradetta strettissima passava sui tetti delle case, se quelle così si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di argilla indurita del burrone… Le strade sono insieme pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e tetti per quelli di sotto… Le porte erano aperte per il caldo, Io guardavo passando: e vedevo l’interno delle grottesche non prendono altra luce ed aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella: si entra dall’alto, attraverso botole e scalette.”

Fu, forse, per questo che Togliatti volle andarvi nel 1948 e, preso atto delle condizioni di estrema miseria in cui versavano gli abitanti di quelle grotte, ne parlò come di una “vergogna nazionale” cui occorreva porre rimedio

nel più breve tempo possibile.

Due anni dopo, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi arrivò a Matera, accompagnato dal giovane sottosegretario Emilio Colombo, il 23 luglio 1950. Altrettanto colpito dal disagio degli abitanti dei Sassi incaricò Colombo di approntare una Legge per risolvere il problema. Sarebbe poi tornato nel 1953, dopo il varo della Legge n.619 del 1952, per inaugurare il Borgo La Martella e consegnare le prime case agli sfrattati de Sassi, assicurando che “Lo Stato assume a suo carico la spesa per il risanamento dei quartieri Sasso Caveoso e Sasso Barisano dell’abitato di Matera e per la costruzione di case popolari particolarmente adatte per contadini, operai ed artigiani, in sostituzione di quelle attualmente esistenti in detti quartieri che saranno dichiarate inabitabili ed abbattute”.

La presenza delle autorità sarà immortalata da Domenico Notarangelo in una sequenza d’immagini di grande impatto emotivo. È in questo momento che la grave questione sociale a Matera si tramuta da problema delle campagne in questione urbana e che,

per la strana e inspiegabile determinazione del caso, incontra da una parte

il tentativo olivettiano di verificare in un contesto agricolo il modello urbanistico sperimentato a Ivrea in ambito industriale e dall’altra

la politica di sviluppo edilizio propugnata da Fanfani col Piano Casa

(Legge del 29 febbraio 1949) utilizzando i fondi del Piano Marshall.

Di Olivetti a Matera e della costruzione del villaggio La Martella ha già detto Tommaso Russo nel n.14 di questa Rivista, per cui qui vale di più ricordare lo studio promosso dall’UNRRA – Casas che si protrasse dal 1951 al 1955, impegnando un qualificato gruppo di specialisti (Musatti, Friedmann, Isnardi, Nitti, Tentori, Gorio, Quaroni, Mazzarone, Orlando, De Rita, Marselli e Bracco) coadiuvati da valenti studiosi locali che daranno poi vita al Circolo “La Scaletta” e alla battagliera Rivista “Basilicata”. Le risultanze del lavoro, ora raccolte nel volume Matera 55, portarono all’ipotesi di distinguere l’agglomerato dei Sassi in una triplice categoria: una da sfollare per l’impossibilità d’interventi migliorativi, una recuperabile e una di qualità a ridosso della Città Nuova.

La proposta, che tendeva a un recupero graduale della zona evitando

lo svuotamento, presentata a Emilio Colombo, non fu presa in considerazione

per la volontà politica di procedere allo sfollamento totale, che fu attuato

con lo spostamento di oltre 17.000 persone, per venire incontro

ai drammatici bisogni occupazionali di quegli anni.

C’è da aggiungere che nello stesso periodo era stato chiamato a redigere il Piano Regolatore della città Luigi Piccinato, che operò per la sistemazione delle abitazioni e dei servizi del Borgo Venusio e del Quartiere Serra Venerdì tra il 1951 e il 1954. Lo svuotamento dei Sassi che ne seguì ebbe però come risvolto l’abbandono al degrado di tutto l’agglomerato, attivando il dibattito culturale e l’azione amministrativa del successivo ventennio.

A riaccendere l’interesse per la questione, nel 1970, la Giunta DC-PSI affidò incarico al Gruppo “Il Politecnico” diretto dal sociologo Aldo Musacchio di redigere un “Rapporto socio economico” connesso alla variante generale del piano regolatore che fu adottato nel corso del mandato amministrativo anche in relazione alla Legge 1043 del 15.12.1971 che, di fatto, superava i limiti della precedente L.126 del 1967. Per Musacchio, reduce dall’elaborazione del Piano Regolatore di Tricarico, in netta contrapposizione con le valutazioni estetizzanti della borghesia materana post-sessantottina che tentava di rivalutare l’agglomerato come reperto di una più recente archeologia urbana esaltandone “il fascino del degrado”,

i Sassi erano “la testimonianza del dolore del mondo” e il più grande

monumento che la cultura contadina aveva saputo realizzare

per raccontare la propria condizione.

Da ciò la necessità di un loro recupero in funzione produttiva riattandoli e riutilizzandoli come laboratori artigianali, locali commerciali e sedi di funzioni pubbliche. Nonostante la dichiarata e sostanziale impostazione di sinistra, il Rapporto incontrò forti ostilità fino all’accusa di “colonizzazione” dell’impianto e della proposta. Va da se che l’immeritata accoglienza del documento, unitamente alla contrapposizione col governo regionale, che gli aveva affidato il compito di redigere il Piano di Sviluppo nascondendogli le trattative in corso per l’insediamento della Liquichimica nel metapontino, amareggiò profondamente Musacchio che abbandonò la Basilicata per non farvi più ritorno.

Nonostante il Concorso Internazionale del 1976, cinque piani di recupero approvati dal Comune agli inizi degli anni ottanta, cinque leggi speciali, tra cui la 771 del 1986 per la conservazione e il recupero dei Sassi di Matera,

la “questione Sassi” era destinata a durare nel tempo accentuando

il degrado delle parti più antiche e più a rischio.

Intanto la Città nuova viveva di edilizia e di complessi apparati burocratici che ne legittimavano la nomea di “città assistita”.

Soltanto negli anni novanta, per merito dell’architetto Pietro Laureano,

la città ottenne l’iscrizione nella lista del “patrimonio dell’Umanità”

da parte dell’UNESCO e, a seguire, la candidatura e il riconoscimento

di Capitale della Cultura per l’anno 2019.

E ora quale futuro per questo capoluogo in un mondo senza più contadini, senza industrie dopo il crac della costruzione dei salotti e dei mobili, con strutture turistiche in disarmo o comunque in forte contrazione, esaurito l’exploit dell’afflusso del 2019, e senza più giovani che ormai emigrano per cercare altrove una risposta ai loro problemi?

A volte passeggiando davanti alla sede di Palazzo Lanfranchi mi pare di rivedere la figura dello scomparso pittore Luigi Guerricchio, che più di ogni altro ha saputo comprendere e rappresentare lo spirito della sua città e della sua gente, mentre appoggiato al portone, antistante il suo laboratorio, con il suo sguardo sornione di persona scanzonata e buona, sembra riflettere sui destini di questo luogo di ragionieri che, come usava dire con grazia ironica, compravano i suoi quadri, veri capolavori dell’arte italiana, per nascondere il buco dei contatori nelle loro case.