IL mezzogiorno FRA LINGUE E DIALETTI

Parte II

Verso Nord, le parlate tecnicamente definibili come “meridionali intermedie” giungono all’incirca all’altezza di una fascia che unisce il Circeo, sul Tirreno (LT),

alla foce dell’Aso, sull’Adriatico (AP), passando per Ceprano (FR), Sora (FR),

Avezzano (AQ), L’Aquila e Accùmoli (RI), mentre, verso Sud, includono per intero

la Basilicata, valicando il massiccio del Pollino, in provincia di Cosenza,

fino al fiume Coscile, e, più a Oriente, raggiungono le città pugliesi

di Taranto, Martina Franca (TA), Ceglie Messapica e Ostuni

(BR, Francavilla Fontana e Brindisi sono invece già salentine, cioè meridionali estreme, come quelle calabro-sicule).

L’intera penisola calabrese viene poi a configurarsi come una sorta di lungo ponte fra i dialetti meridionali e quelli siciliani, i quali, invece, per non pochi fenomeni, fanno gruppo a sé (come vedremo nel prossimo numero).

Le parlate meridionali intermedie si distinguono da quelle delle aree vicine per la contemporanea presenza di almeno due fenomeni:

1) il passaggio di tutte o quasi tutte le vocali finali al suono –ë, la cosiddetta “e muta” o “indistinta” che sarebbe più corretto definire “vocale centrale media”, ben nota

a lingue come il francese (faire ‘fare’) o l’inglese (about ‘circa’):

napoletano aggë ‘ho’ < HABEO, nirë ‘nero’ < NIGRU(m), ma anche ‘neri’ < NIGRI, sèttë ‘sette’ < SEPTE(m), ùnnëcë ‘undici’ < UNDECI(m), fémmënë ‘femmina, donna’ < FEMINA(m); questa vocale, come si è visto dagli ultimi due esempi, può spesso comparire anche nella altre sillabe non accentate (fërràrë ‘fabbro’, sèntënë ‘sentono’ ecc.), e, in qualche parlata, soprattutto del versante adriatico, perfino come vocale accentata principale (ad Atri, Te, mëtrë ‘metro’, a Stigliano, Mt, mërë ‘muro’).

Una parziale eccezione, da questo punto di vista, è rappresentata da una serie di dialetti che si estendono dalla valle del Garigliano fino alla Basilicata sud-occidentale, attraverso la media valle del Volturno, una parte del Beneventano, la bassa Irpinia, l’alto Sele e il Cilento (cioè la zona del Mezzogiorno che nel Medioevo fu più marcatamente longobarda), i quali mostrano invece vocali finali e interne ancora in vario modo percepibili.

2) Lo sviluppo, almeno in tracce, del nesso latino pl- in /kj-/ (scritto chi-):

nap. chianë ‘piano’ < PLANUM, chiòvërë ‘piovere’ < PLOVERE, chiummë ‘piombo’ < PLUMBU(m) ecc.

2 – Il ruolo e la posizione linguistica di Napoli

Napoli, la capitale – su cui molte zone del Regno hanno gravitato per secoli,

con cospicui e a volte patologici fenomeni di inurbamento – pur avendo esercitato

a lungo una riconoscibile leadership, non ha mai affidato quest’ultima

ad una politica linguistica appositamente pianificata.

Del resto, sono stati e sono molto dibattuti, anche oggi, i rapporti che intercorrono tra il napoletano e le parlate ad esso limitrofe, e tra la zona più propriamente “campana” e le altre zone linguistiche del Mezzogiorno. Semplificando e sintetizzando, si può affermare che se da un lato è senz’altro vero che in una fascia di territorio piuttosto ampia tutt’intorno a Napoli esistono varietà dialettali molto simili a quella cittadina (al netto delle piccole differenze che intercorrono tra comuni e perfino tra frazioni, che del resto si ritrovano in tutta Italia, e sono anzi una caratteristica di fondo del nostro Paese; v. Fig. 1), è però altrettanto facilmente verificabile che, all’interno del territorio amministrativamente campano, esistono transizioni fonetiche di un certo rilievo nel contesto dialettale meridionale, e ciò malgrado la plurisecolare presenza del prestigioso modello partenopeo (come spesso accade, i confini amministrativi non hanno alcun valore dal punto di vista linguistico). Fra queste citiamo, in Irpinia e ad Est di Salerno, come anche nel Cilento e nel Vallo di Diano, gli esiti di -cj- in -zz- (fazzë ‘faccio’ < FACIO, nap. faccë, vrazzë ‘braccio’ < BRACIUM, nap. vraccë) e di -ng- + e, i in -ng- (chiangë ‘piangere’, nap. chiagnërë, móngë ‘mungere’, nap. mógnërë), nonché lo sviluppo -ll- > -dd- (jaddë ‘gallo’, ddà ‘là’), che anticipano quanto si osserva più a Oriente e anche nell’estremo Mezzogiorno.

3 – Alcuni tratti particolarmente diffusi

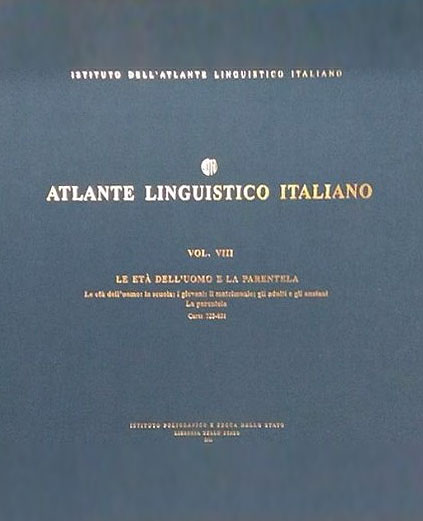

Sulla base di una lunga tradizione di studi – nella quale spiccano i nomi di Clemente Merlo (1879-1960), Gerhard Rohlfs (1892-1986), Oronzo Parlangèli (1923-1969), Franco Fanciullo, Nicola De Blasi, e le gradi imprese dell’Atlante linguistico Italo-Svizzero (AIS, fondato nel 1919 dagli studiosi svizzeri Karl Jaberg e Jakob Jud) e dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI, fondato nel 1924 da Matteo Bartoli) – possiamo identificare una significativa serie di tratti fonetici e grammaticali tipici di ampie aree del Mezzogiorno. Fra questi:

• la “metafonesi”, cioè l’innalzamento delle vocali accentate -é- ed -ó-, che diventano rispettivamente -i- ed -u- per influsso delle vocali finali -i e -u latine originarie (a Napoli acitë ‘aceto’, pilë ‘pelo, -i’, munnë ‘mondo’, pullë ‘pollo, -i’ ecc. ), e di -è- e -ò-, che invece, nelle stesse condizioni, possono dittongarsi (piéttë ‘petto, -i’, piérë ‘piedi’, uóssë ‘osso’, fuóchë ‘fuoco, -chi’)

• il “betacismo”, cioè il doppio esito di v– e b-, che di norma è v- in posizione iniziale e tra vocali, –(b)b- dopo consonante o alcuni monosillabi (nap. na vòtë ‘una volta’, ma tre bbòtë ‘tre volte’);

• l’uso del “possessivo enclitico”, cioè posposto e privo d’accento, con i nomi di parentela, soprattutto nelle prime due persone singolari (fìgliëmë ‘mio figlio’, sòrëtë ‘tua sorella’);

• la conservazione, con ulteriori sviluppi, del “neutro” latino, attuata sia attraverso un particolare articolo usato con gruppi di nomi che non ammettono una forma plurale (e che spesso erano neutri già in latino: a Monticchio, aq, lë vinë ‘il vino’ < vinu(m), lë férrë ‘il ferro inteso come metallo’ < ferru(m), ma u férrë ‘il ferro da stiro’, pluralizzabile e dunque maschile), nonché con aggettivi e verbi sostantivati (lë ruscë ‘il colore rosso’ vs. u ruscë ‘la persona dai capelli rossi’, lë campà ‘il vivere’), sia tramite aggettivi e pronomi dimostrativi diversi dai corrispondenti maschili (nap. chéstë nun o ssaccë ‘questa cosa non la so’, ma a cchistë nun o saccë ‘questa persona non la conosco’: in tutti i casi il dimostrativo neutro è non metafonetico, quello maschile è invece metafonetico).

Vi sono poi altri fenomeni meno diffusi: larga parte della Puglia e la Lucania contigua, ad esempio, oltre ad essere caratterizzate da vistosi dittonghi (a Martina Franca, ta, sóulë ‘sole’, a Bitonto, ba, fòichë ‘fico’, a Melfi, pz, léucë ‘luce’), che giungono verso Nord fino all’Abruzzo (a Lanciano, ch, spàusë ‘sposa’), ci mostrano anche il caratteristico sviluppo j-, dj-, g + e, i > š (suono come quello dell’italiano sciame, ma un po’ più debole): šamë ‘andiamo’, da un precedente jamë < eamus, óšë ‘oggi’ < hodie, frìšë ‘friggere’ < frigere ecc.

La gran parte dell’area linguistica meridionale (detta anche “meridionale intermedia” o “alto-meridionale”) coincide con una vasta porzione di quello che fu il Regno di Napoli, il più esteso stato preunitario d’Italia, collegato al resto della penisola da importanti direttrici Nord-Sud, come il litorale adriatico, la conca aquilana e la valle del Sacco-Liri, che, in varia misura, hanno potuto attenuare l’isolamento determinato, nella regione abruzzese, dai più elevati rilievi appenninici.

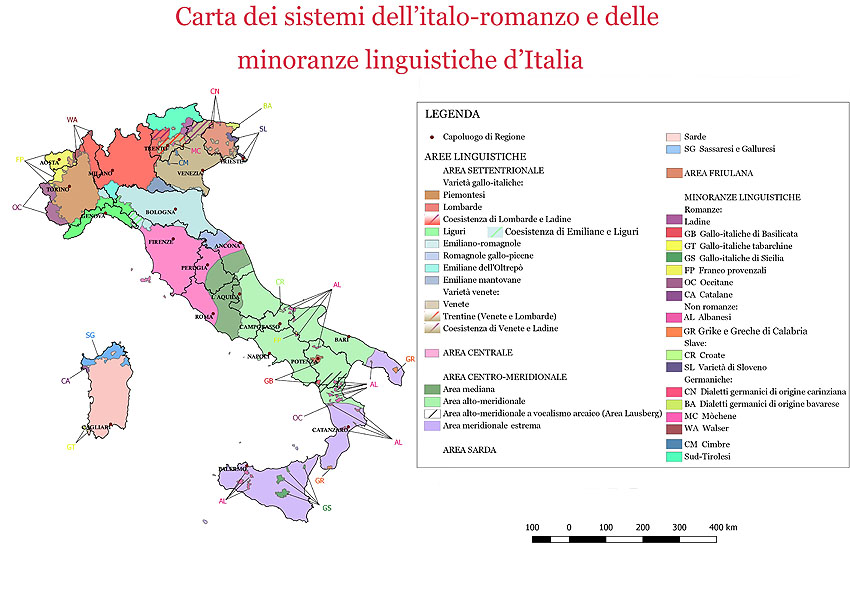

Carta linguistica dell’Italia, con indicazione delle minoranze linguistiche o comuità alloglotte (elaborazione di Elena Crescenzi dalla Carta dei dialetti d’Italia di G. B. Pellegrini, Pisa, Pacini, 1977).

La tabella mostra come due dialetti, uno degli immediati dintorni di Napoli (Afragola), l’altro della Costiera amalfitana (Ravello, Sa); non solo siano assai vicini tra loro e al napoletano cittadino, ma concordino alternativamente con quest’ultimo riguardo ad alcuni tratti molto frequenti nel parlato d’uso quotidiano.

La copertina di uno dei volumi dell’Atlante Linguistico Italiano, fondato a Torino da Matteo Bartoli nel 1924 e pubblicato dall’attuale direttore, Lorenzo Massobrio, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.