LE CORALLARE DI TORRE DEL GRECO

Solo lì, sul collo bianco e saldo delle donne, nell’immediata vicinanza dell’arteria pulsante, sorella dei cuori femminili, rinascevano a nuova vita, acquistavano splendore e bellezza ed esercitavano il loro innato magico potere di attrarre gli uomini e ridestare le loro voglie amorose”.

Una visione poetica come solo uno scrittore della sua epoca può dare. E, a dire il vero, non solo le contadine hanno amato gli Antozoi (questo il nome scientifico). Usato da Sumeri, Egizi, Celti, presente nell’arte bizantina, diffuso nel Medioevo occidentale, ha avuto una particolare fioritura in Italia nel 17° e 18° secolo. Tra le nobili, come tra le plebee. Come gioiello o come oggetto di ornamento. Ma se si trascende da questo aspetto,

si può leggere una storia molto interessante dal punto di vista economico

e sociologico. Perché i coralli hanno scritto una pagina importante

nella storia dell’emancipazione femminile meridionale. E non solo.

Uno dei centri di pesca del prezioso materiale è stato per secoli Torre del Greco. Nel 1805 un imprenditore francese, Bartolomeo Martin, ottiene da Ferdinando IV di Borbone l’autorizzazione ad impiantare una fabbrica per la lavorazione. Fino a quel momento i pescatori avevano venduto il corallo pescato dalle coralline di Torre del Greco ai mercanti di Livorno, che poi a loro volta lo vendevano a Trapani, Genova, Marsiglia.

Se Martin era un rappresentante del new age napoleonico, un borghese imprenditore con lo sguardo lungo, Ferdinando di Borbone era l’espressione dell’ancien régime, ma era molto interessato al tema delle manifatture (è lui il fondatore delle seterie di San Leucio, ancora oggi un vero e proprio modello di organizzazione). Ed è proprio il re Borbone che impone al Martin la clausola che qui ci interessa: la manodopera deve essere femminile.

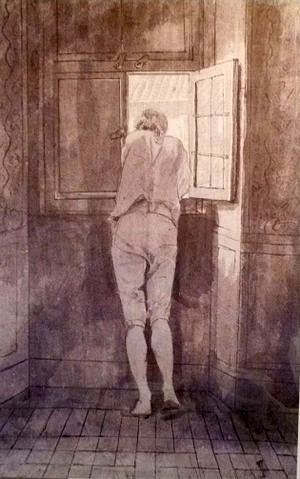

Il motivo era semplice. Gli uomini impegnati nella pesca del corallo

stavano fuori casa anche per anni. La famiglia

veniva mandata avanti dalle donne.

Ma spesso i soldi non bastavano, anche perché non si sapeva mai con certezza la data del rientro e bastava un niente per farla saltare. Le povere torresi erano costrette a ricorrere agli usurai e, nei casi peggiori, a prostituirsi. Torre del Greco stava diventando una vera e propria piaga. Per questo Ferdinando interviene. Non solo. Nel 1807 si decide anche di aprire una scuola nel Real Albergo dei Poveri a Napoli, dedicata alle “donzelle” per la manifattura del corallo. Scuola che ben presto sarà aperta anche ai giovani reclusi. Le cose al Real Albergo di Napoli non andarono bene. Ma a Torre, sì. Già nel 1806 Il lavoro delle donne andava particolarmente bene.

Avevano una forte motivazione che le rendeva particolarmente abili nel bucare,

infilare e confezionare collane. Con misure ante litteram potevano anche scegliere

di lavorare a casa o part time, così potevano accudire i bambini.

Ce la mettevano tutta, lavorare in fabbrica era il mezzo per uscire dalla povertà e dall’emarginazione.

“C’erano bambini, a Torre, cresciuti praticamente nelle cassette di corallo grezzo: quando erano piccoli, le mamme li mettevano lì per averli sotto gli occhi e continuare a lavorare”, ricorda Caterina Ascione, storica dell’arte e appassionata studiosa del corallo.

Nel 1878 sorse in città addirittura una Scuola per l’incisione e la lavorazione

del corallo, tuttora esistente, presso la quale nel 1933

fu istituito l’omonimo museo.

Caduti i Borbone, arrivano i francesi. Giuseppe Napoleone prima e Gioacchino Murat dopo. Anche con loro la fabbrica di Bartolomeo Martin continua. Anzi, tra alti e bassi va avanti per oltre vent’anni. I due sovrani francesi incoraggiano e promuovono l’attività industriale meridionale. E per quanto riguarda il corallo, Martin certamente è aiutato dalla moda che esplode nelle corti napoleoniche. Una ambasciatrice autorevole è stata Carolina Bonaparte Murat, che per l’oro rosso aveva una vera e propria passione. Al punto di regalare a suo fratello Napoleone (sembra per far pace dopo una lite) i cammei di corallo finemente lavorati che decorano la spada di gala del Gran Corso. Oggi la si può vedere nel museo napoleonico di Fontainebleau.

Carolina va oltre. Lo sponsorizza come prodotto speciale del Regno.

Diventa le souvenir de la Reine. Le riviste di moda francesi lo propongono

come gioielleria “da giorno”. Una parure di corallo associata ad uno chale cachemire morbidamente appoggiato sulle braccia di una dama, e, voilà, il gioco è fatto.

Una rapida e duratura fortuna presso le signore dell’alta borghesia e dell’aristocrazia che presto conquisterà tutta l’Europa, e stavolta non sarà più pour les dames di più alto lignaggio, ma anche presso le popolane.

La lavorazione ancora oggi è in mano femminile. Torre del Greco è considerata una capitale del corallo e combatte da pari con la concorrenza dei prodotti asiatici.

nel suo libro Il mercante di coralli immaginava che l’anelito dei coralli fosse quello “di essere colti e portati sulla superficie della terra dai palombari, essere tagliati, levigati e infilati per adempiere infine il vero scopo della loro esistenza: diventare il monile di belle contadine.

Foto: autorizzate da Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Degni” Torre del Greco