I BRONZI RICOLLOCATI

Atteso da alcuni anni, il nuovo museo – evento nell’evento – ha portato alla ricollocazione dei Bronzi di Riace nella sede naturale che li ha accolti da quando vennero ritrovati nel 1972 a largo della costa ionica e dopo le operazioni di ripulitura e restauro attente e delicate, che hanno restituito la bellezza e l’incanto dei due nudi del V sec. a.C. che il mare nostrum si è preso la briga di conservare e preservare tanto a lungo.

E evidentemente, se si ammette l’assunto, è perché l’evento non è poi così tanto piccolo, e perché magari trova compimento in un momento di favorevole concatenazione di fatti che agevolano il verificarsi della novità. Fatto è che nel profondo Sud un evento, piccolo ma non tanto piccolo, si è verificato: la riapertura del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. Uno dei più importanti siti magno greci, punto di riferimento internazionale, uno dei pochi edifici progettati sin dall’origine come museo e che esce dalla matita di Marcello Piacentini nel 1932.

Cosa significa che due capolavori indiscussi dell’arte di ogni tempo sono stati ricollocati nel Museo? Si potrebbe pensare che nulla è più ovvio

di un’opera d’arte in un museo. Eppure parlare di evento

non è esagerato in questo caso.

Il Sud, specie quando è profondo, si ammansisce dietro un trascorrere del tempo che si dilata e sembra, in taluni casi, quasi arrestarsi. È quanto è accaduto per il Museo di Palazzo Piacentiniquando, sette anni addietro, è stato chiuso per una restaurazione che è diventata una ricostruzione, tanto da mantenere le mura esterne del progetto originario e da ristrutturare lo spazio interno quasi totalmente. Tanti anni, troppi, trascorsi nell’assenza di uno spazio essenziale, vitale, per una città.

Finanziato nei progetti di elevato interesse tra quelli che dovevano essere rimessi a nuovo per i centocinquant’anni anni dell’Unità d’Italia, i lavori hanno trovato una serie di difficoltà che hanno ritardato il loro completamento, avvenuto solo con l’inaugurazione del 2016. Cose che capitano, purtroppo, togliendo così però spazi essenziali perché “spazi pubblici di apparizione” – per dirla con Hanna Arendt – nei quali e grazie ai quali si mantiene e raccoglie la cittadinanza, si mantiene e raccoglie la vita, quella migliore, di un territorio e di una città.

Ricollocare i due Bronzi, allora, ha un forte valore simbolico oltre che culturale. Durante la chiusura del Museo per restauro,essi sono stati trasferiti

a Palazzo Campanella dove a loro volta sono stati sottoposti

a un delicato intervento di ripulitura interna.

Si era infatti osservato che le crete di fusione, rimaste al loro interno, stavano lentamente corrodendo il bronzo. Con strumenti chirurgici e sonde, una équipe specializzata ha provveduto a rimuovere il materiale in modo da impedire il processo corrosivo. Per tutto il periodo di questo nuovo restauro, i due Bronzi sono rimasti in una apposita sala costruita per permettere al pubblico di seguire le operazioni.

Un vetro, come nelle nursery, ha permesso di andare a trovare

i due augusti ‘malati’ nel letto di ricovero, rivelando l’amore

e l’affezione non solo di turisti e appassionati,

ma dell’intero popolo reggino.

Il quale non ha mancato di farvi visita e così di mostrare la partecipazione –come avviene per ogni degente – alle cure prima e alla guarigione dopo, dimostrando il perdurare di un legame profondo del popolo rispetto ai suoi illustri e antichi campioni che, ora perfettamente ristabiliti, si ergono nuovamente nella sala museale, fieri eredi di un nobile passato, audaci narratori di una storia che sfida, proprio attraverso loro, il tempo. Avere ricollocato i due Bronzi, dicevo, acquista così un valore simbolico altissimo.

Si tratta di un intero territorio che tenta di risollevarsi, che ora deve nuovamente ergersi, superando le difficoltà della sua storia recente e meno recente,

per ritrovare la fierezza e l’audacia che non può rimanere solo

entro le mura del Museo a testimonianza del passato,

ma da lì ed esemplarmente deve uscire per tornare a vivere tra le vie di una Città, Reggio Calabria, che tenta di risorgere, tra tante difficoltà, per riacquisire lo splendore del suo antico passato. Perché il Museo e proprio dal Museo ci si può aspettare tanto? Perché lì è conservata la memoria, perché nel percorso appassionante che conduce il visitatore dalla Preistoria e dalla Protostoria all’età Magnogreca, passando dalla terra al mare, dal mare alla terra, c’è la possibilità di verificare la grande bellezza e l’ineguagliabile capacità svelata nelle crete, negli oggetti di uso comune, nei pinakes, nelle opere decorative degli edifici pubblici e privati che ci narrano di un gusto, di una spiritualità, di un modo, che in realtà è un modo di vedere lo spazio, un modo di pensare, riempire, abitare lo spazio; di pensare e abitare la città.

I due Bronzi ricollocati anche questo rappresentano, e di questo rimangono in un tempo senza tempo – com’è quello che si avverte nella sala quando si è a loro cospetto – esemplari e testimoni.

Una terra martoriata, com’è quella della neo Città metropolitana di Reggio Calabria, da qui può e deve ripartire; lavorando sui problemi e superando le difficoltà, ricollocandosi – proprio come i Bronzi – in uno spazio diversamente pensato rispetto a quello asfittico che ne ha segnato drammaticamente, soprattutto dagli anni ottanta dello scorso secolo, una sub-condizione urbana. Anche per la Città c’è da rimuovere incrostazioni che ne deturpano e corrodono l’anima, quella nobile, quella bella; anche per la Città c’è bisogno di una opera di riqualificazione.

Ecco perché un evento piccolo, ma neanche troppo piccolo, potrebbe portare una grande novità che deve venire dal popolo innanzitutto.

Quello stesso che ha dimostrato la sua partecipazione

alla salute dei Bronzi e che deve volere rivendicare

l’orgoglio del Sud, della sua bellezza

tutt’altro che sfiorita.

E forse proprio il combinato disposto di nuovo Museo, dunque luogo della memoria e del passato, con l’istituzione (nel 2014) della Città Metropolitana, dunque di una nuova struttura amministrativa territoriale operativa e luogo del futuro, potrebbe essere quella concatenazione favorevole per una svolta, finalmente, attesa e desiderata da tempo che i cittadini meritano ma di cui si devono essi stessi fare primi promotori; loro per primi devono riqualificare responsabilmente il loro spazio e le architetture sociali che lo determinano; magari proprio riprendendo quel gusto antico e magno greco per lo spazio pubblico che è bene comune. Una città, in fondo, è fatta dai cittadini, a loro si conforma e con loro cresce o si involve. Nei momenti difficili sono proprio i cittadini, è il popolo che deve riconquistare il diritto ad avere un futuro, esercitando quella tenacia iscritta nel DNA italico e meridionale in particolare.

I Bronzi ricollocati rappresentano la possibilità, rappresentano la speranza, indicano la via che è quella della bellezza mediterranea, nel tempo e fuori dal tempo, di un modo di pensare il proprio spazio, il proprio futuro.

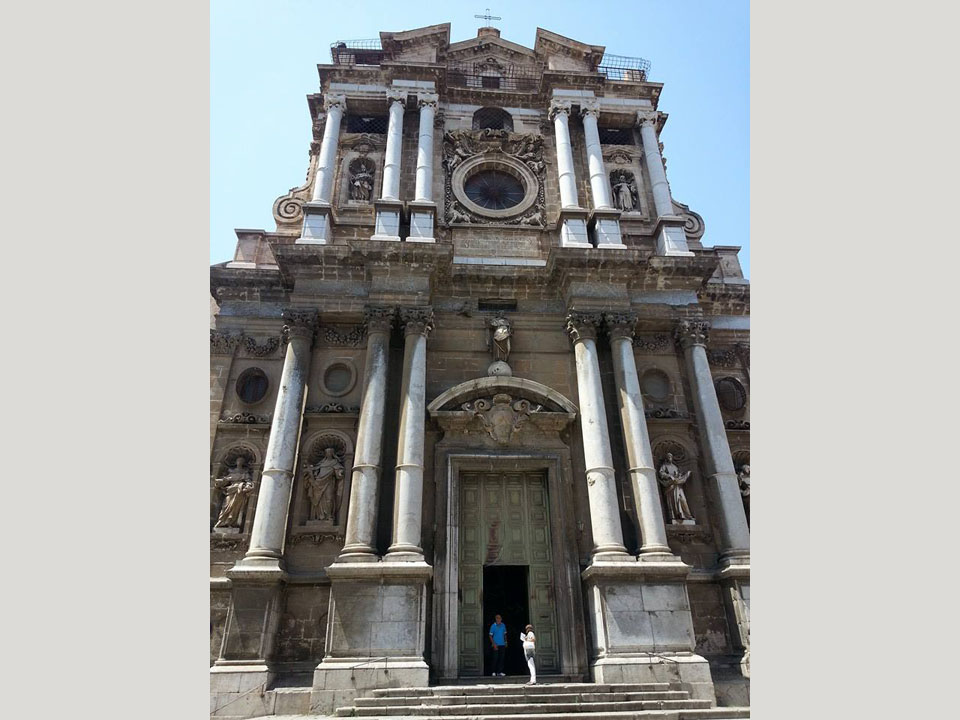

Immagini concesse dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria