SAN LEUCIO. GENIUs LOCI

La bellezza conquista e innamora perché, oltre al fascino della superficie percepita dallo sguardo umano, nasconde e palesa una profondità, una sub-stantia che irradia valore e che chiede di non essere trattenuta, bensì diffusa a chi ne sappia godere.

Bellezza contagia bellezza e, in un luogo che riesca ad apparire nello splendore che gli viene dalla sua propria storia, ogni cosa e ogni avvenimento che vi s’inseriscano saranno belli per conseguenza e brilleranno della stessa luce, seguendo naturalmente il palinsesto prospettico generato dal mirabile contenitore.

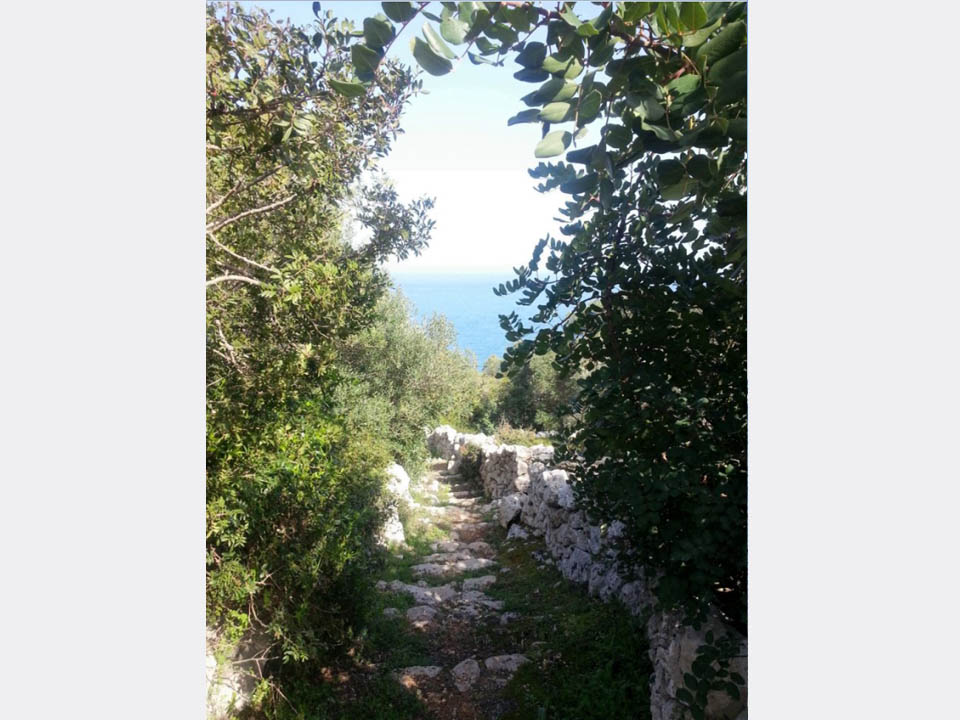

Esiste un l uogo, nel Sud d’Italia, la cui bellezza, come in una fiaba, deve tutto alle sue stesse vicende secolari e alle opere che proprio lì furono create. Opere che, ancora oggi, escono da sapienti mani artigiane per essere offerte all’intelligenza dell’estimatore in tutta la loro profondità estetica atemporale e che perpetuano l’ambizione di una virtuosa sintesi tra il bello e il giusto così come la pretese l’assoluto iniziatore, il re Ferdinando IV di Borbone. Si parla dunque di San Leucio, frazione della città di Caserta, che, per volere di questo re, divenne subito un imprevedibile unicum tra nobiltà monumentale affacciata su verdi paesaggi pensosi e una comunità umana che si ritrovò privilegiata nell’apprendere l’arte della tessitura della seta e della produzione di straordinari manufatti.

Mentre la Real Colonia di San Leucio vedeva la luce e si avviava quieta e operosa a realizzare, giorno dopo giorno, pur nel suo esiguo limite territoriale, il regale sogno sconfinato, i cognati di Ferdinando IV lasciavano la testa sotto la lama di una cruenta rivoluzione.

Il nostro re aveva preso in moglie Maria Carolina d’Asburgo e Lorena, sorella dell’Autri-chienne (ndr. Chienne in francese significa cagna), così come era chiamata, dal popolo francese in rivolta, Maria Antonietta d’Austria, sposa del re Luigi XVI. Sangue e terrore la cui eco, tuttavia, non riuscì a fermare la volontà di questo visionario che, forse sopraffatto dall’eccessiva pompa della reggia di Caserta, aveva deciso di trasformare il borgo in una splendida nicchia la cui esistenza e meraviglia non restassero, però, fini a sé stesse. Nel luogo già esisteva una deliziosa antica chiesetta e lui fece costruire, nell’area del Belvedere, un casino di caccia e vi mandò a vivere alcune famiglie perché vi si dedicassero. Il re era dotato di una mentalità moderna e così pensò di dare vita a un modello sociale di assoluta novità, imponendo un armonico assetto urbano con una piazza circolare e strade a sistema radiale; promuovendo un’autonomia economica con la creazione di un opificio per la produzione di sete di eccellenza, di qualcosa che davvero mai si fosse visto prima.

Non solo visionario, ma anticipatore di quella uguaglianza

che fondava la dignità del vivere sul lavoro ma anche

sulla previdenza sociale e la considerazione (ante-litteram)

dei diritti umani con l’orario giornaliero di lavoro ridotto a undici ore anziché le quattordici in vigore nel resto d’Europa, con la parità di paga per uomini e donne, la formazione scolastica obbligatoria e gratuita

e con l’avviamento al lavoro che teneva conto delle attitudini

dei ragazzi.

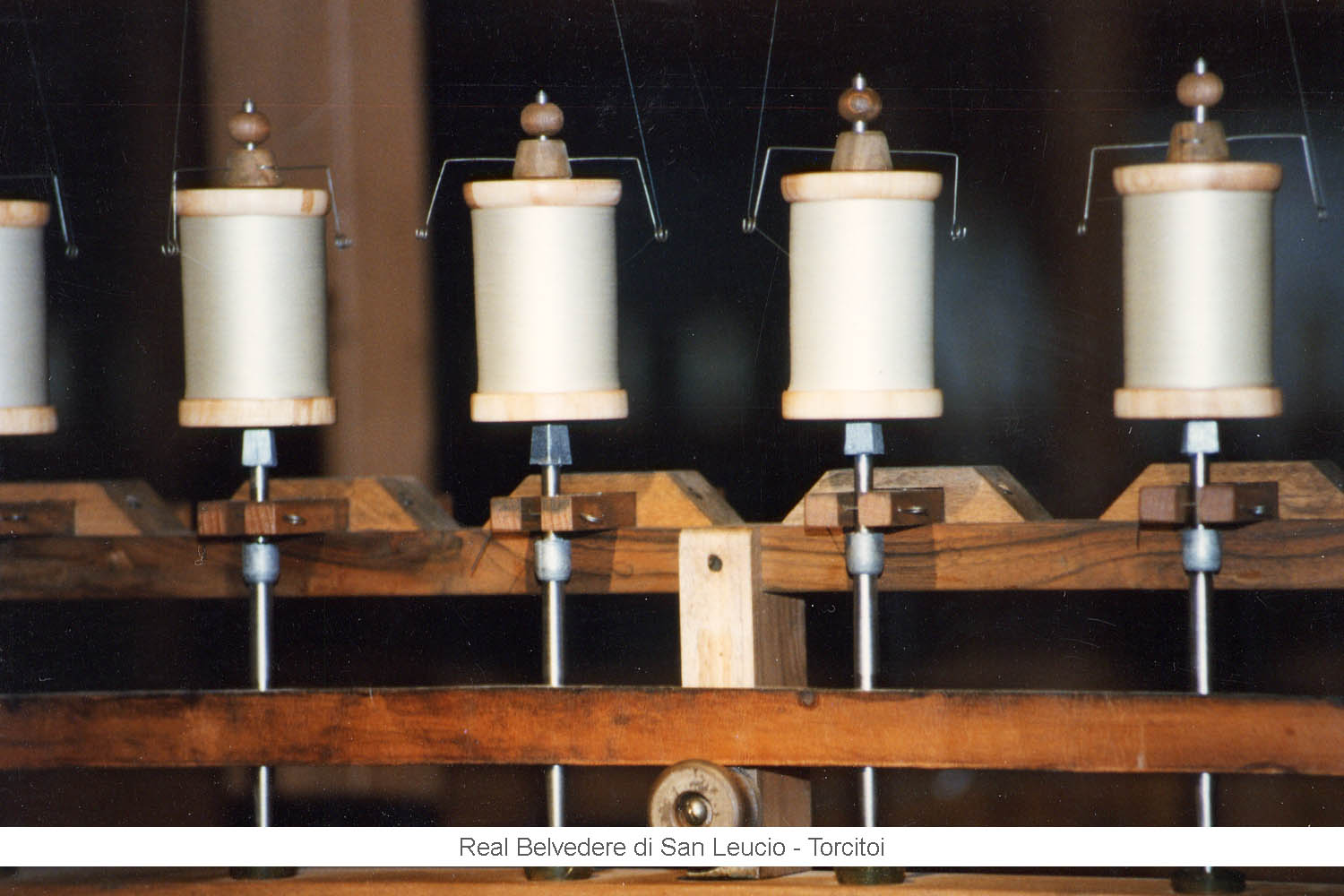

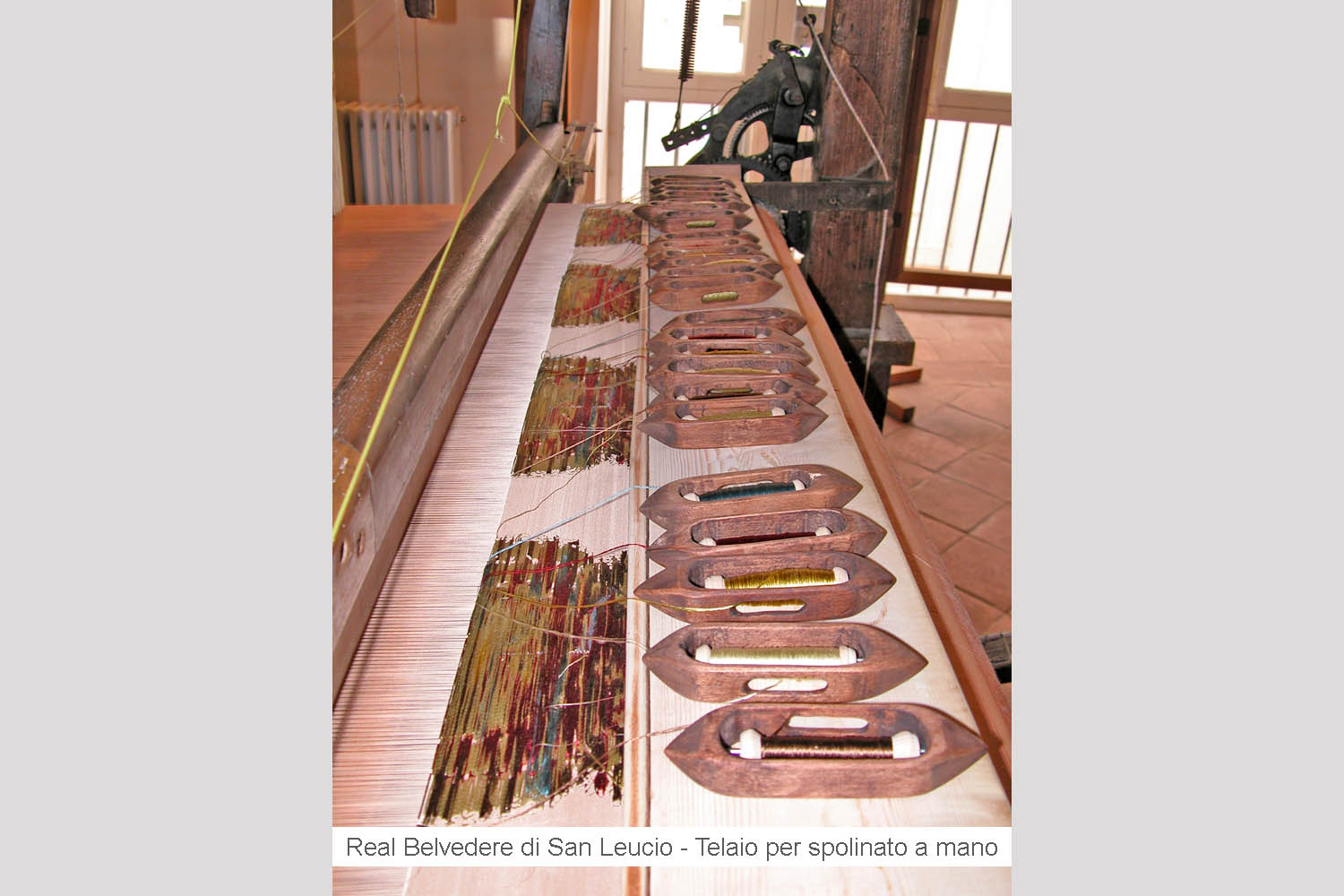

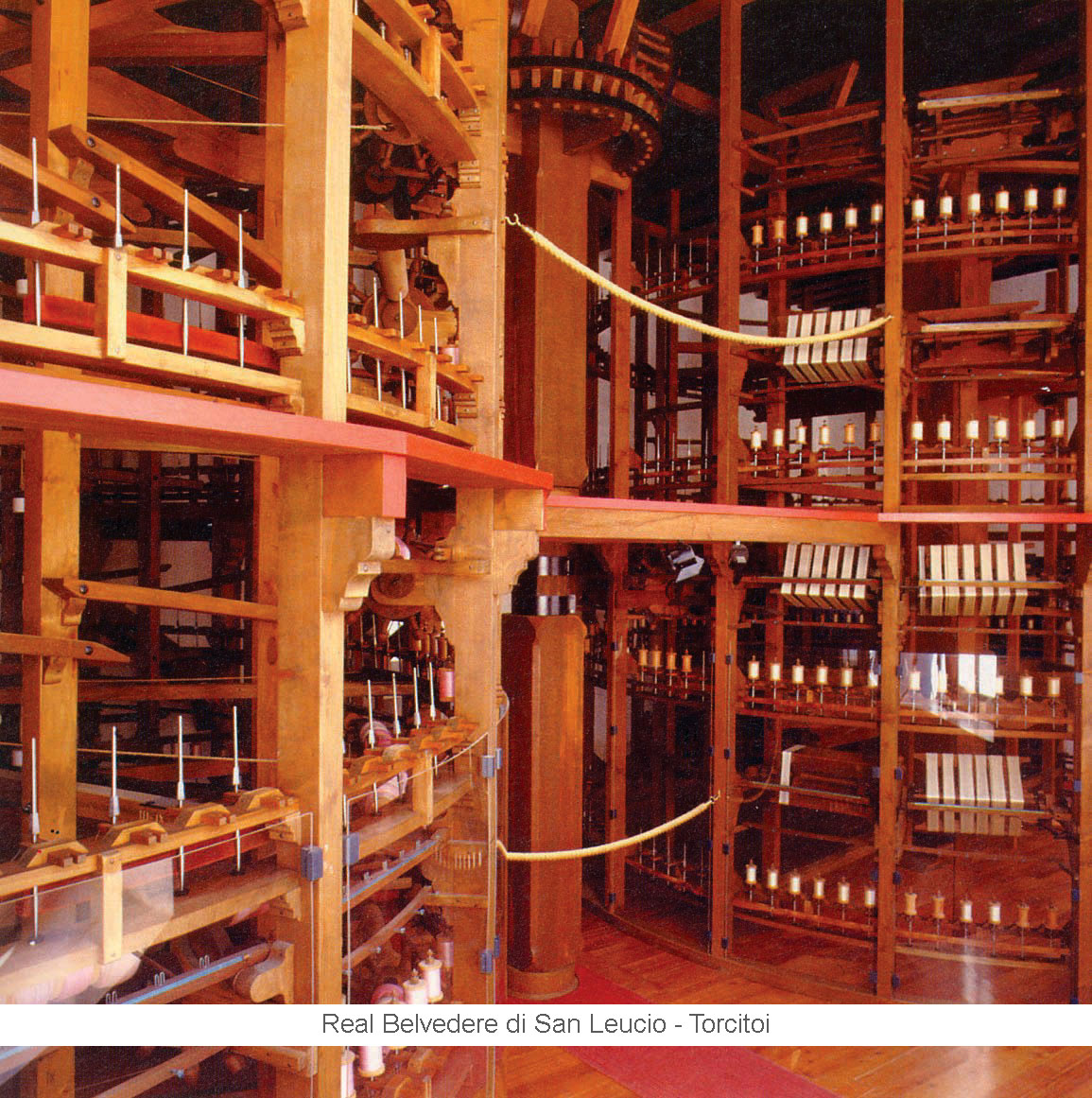

Anche la casa di abitazione era gratuita e costruita con tutti i comfort possibili all’epoca. La vaccinazione per prevenire il vaiolo era obbligatoria. La gestione di questa impresa, che inoltre sapeva produrre un notevole indotto, anticipava infatti l’affermazione di diritti la cui rivendicazione avrebbe segnato in seguito la storia politica e sociale del continente. Una sorta di Fernandopoli con un Codice, i cui principi fondamentali erano: l’educazione, la buona fede e il merito e in cui non vi era spazio per distinzioni di grado e condizione. Dal patrimonio vivente dei bachi da seta che venivano coltivati nell’edificio della cuculliera, fino alla preparazione delle matasse, ai filatoi, ai telai, alla seteria meccanica, la creazione di tessuti lussuosi per l’abbigliamento e per prestigiosi arredi seppe evolvere in una straordinaria gamma di broccati di seta con oro e argento, di particolari gros de Naples e anche in un originale tessuto innovativo che venne chiamato Leucide.

Con l’introduzione nella prima metà dell’Ottocento del jacquard,

la tecnica di tessitura, di cui si vantava la Francia,

vennero create opere che ne nobilitavano i risultati

e si avvicinavano più all’arte che a oggetti

di uso comune.

I colori erano naturali e l’ispirazione culturale delle sfumature inusitate imponeva definizioni che già da sé evocavano emozioni e desideri: verde salice, verde di Prussia, Siviglia, Acqua del Nilo… Nomi suggestivi di stoffe per tappezzerie, arazzi, tendaggi, coperture di divani e cuscini, ma anche scialli, corsetti, fazzoletti e altri deliziosi capi d’abbigliamento. I tessuti per l’arredo affascinavano re e regine e Papi e ancora oggi impreziosiscono gli ambienti del Quirinale, del Vaticano, di Buckingham Palace, della Casa Bianca e di altri prestigiosi siti. Ancora, famosi stilisti della moda internazionale si lasciano tentare per le loro creazioni di altissima gamma. La storia scorre, il divenire del progresso produce decadenze e nuovi inizi; così, con l’avvento dell’Unità d’Italia, il sogno di Fernandopoli venne inglobato dal demanio statale. Tuttavia, la mitologia di una materia nata dalla volontà imperterrita di un re non poteva soccombere.

Oggi, i tessuti di San Leucio restano un patrimonio d’eccezione e,

in quelle trame, resta immutata una vitalità del fare che non ha mai smesso di nutrire sé stessa. Con l’opportuno ausilio delle nuove tecnologie,senza snaturare il lavoro artigianale, si realizzano opere

che ancora ci riportano la profondità multipla della loro bellezza,

la loro storia, la loro eredità utopica,

ma anche la delicatezza tattile o lo spessore cremoso di certe lavorazioni, la consistenza – che pare profumata – dei grandi disegni floreali, le tonalità sonore delle sete croccanti. Sensazioni che stimolano un’appassionata attenzione euristica per scoprirne ulteriori significati. Gli appartamenti reali e la casa del tessitore sono visibili oggi nella loro formula museale; tuttavia, il consorzio delle aziende che discendono da quelle antiche famiglie è più che mai attivo e disponibile. Le iniziative culturali richiamano visitatori da tutto il mondo: in luglio, il Leuciana Festival è un’evocazione storica in costume. In ottobre, la Festa del Vino, delle Vigne e della Seta perpetua, in maniera felicemente materiale, quella fantasticheria che animò un antico re. Nelle fabbriche e nelle botteghe tutta una ricchezza di tesori da scoprire.

Le foto sono state gentilmente concesse dal Complesso Monumentale di San Leucio